Qual der Wahl

20. September 2017

Müsste, pardon, dürfte ich in Deutschland wählen, müsste ich am kommenden Sonntag tapfer sein. Verkatert aus dem Bett kriechen, mich im Spiegel gar nicht anschauen, ohne mir Wasser ins Gesicht zu spritzen, ohne Frühstück, ohne Gewissensbisse, einfach geradeaus, ohne Umwege zur Wahlurne marschieren und meine Stimme dem kleinsten Übel abgeben. Fertig.

Von kleinen und großen Übeln

Eine Woche vor dem Tag D. fliegt die flache grüne deutsche Landschaft vor meinen Augen in Zuggeschwindigkeit an mir vorbei. Ich sitze in der ersten Klasse der Regiobahn (dank der Großzügigkeit des „AVV„), fahre aus dem Heinsberger Land nach Aachen und studiere die frisch aufgenommenen Fotos in meinem Smartphone: Wahlplakate mit vielen Sprüchen unter dem bleigrauen Himmel von Übach-Palenberg, der Stadt mit dem „spröden Charme“, wie sie mein ortskundiger Begleiter nennt. Diese muss eine Qual für meine deutschen Freunde sein, die jetzt wählen müssen, pardon, dürfen:

Das schöne an den Wahlen sind die kleineren Übel. Sie sagen: „Freu Dich aufs Neuland! Für Freiheit! Für Sicherheit! Für Dich!“ – wie mich ein Babyface von Piraten anlächelt: „Barrierefreies Netz überall!“

Klingt tausend Mal besser als „Grenzen sichern“! Fast so gut wie: „Mitgefühl kennt keine Obergrenze! Wählt Menschlichkeit!“, ein schöner Spruch, den ich am Tag davor in der westlichsten Stadt Deutschland, in „Übach-Palenberg“, an der Eingangstür der örtlichen Caritas registriere.

„Mieten, die bezahlt sein müssen“, „Die Linken“ scheinen zu wissen, was ihre Wähler am meisten kratzt. Wie sie aber den Mieten-Wahn in den Großstädten stoppen wollen, sagen sie nicht.

Drei Meter über die Erde hängen die AfD-Sprüche auf den düster blauen Plakaten, die in das Bleigrau des Himmels über Übach-Palenberg übergehen: „Deutsche Grenzen sichern!“, „Schuldenunion stoppen!“, „Asylchaos stoppen!“

Oh, Gott! Grenzen! Stoppen! Deutschland! Deutschland! Fast überall! Wo ist da die Alternative? Mut für Deutschland? Was ist mit dem Rest der Welt? Die deutsche Grenzen sichern? Wo? Gleich hier in Übach-Palenberg beginnen? Am ungeschützten Grenzübergang zu den Niederlanden? Wie stoppen? Mit Waffen?

„Kinderarmut kann man klein reden. Oder groß bekämpfen!“, darum Grün! Schöne grüne Sprachspiele mit dem Modalverb „kann“, das weder verspricht noch verpflichtet. „Oder“? Darum weiter!

„Damit die Rente nicht klein ist, wenn die Kinder groß sind“. Die Sozialdemokraten haben ihre Gerechtigkeitsthemen gefunden.

Damit sie mit Angela, sie strahlt mit einem unwiderstehlichen Lächeln von den riesigen Plakaten „ Erfolgreich für Deutschland!“ in den nächsten vier Jahren regieren können? Pardon, wollen, sollen, dürfen…?

***

Stammtisch-Probe-Sitzen im Wunderland

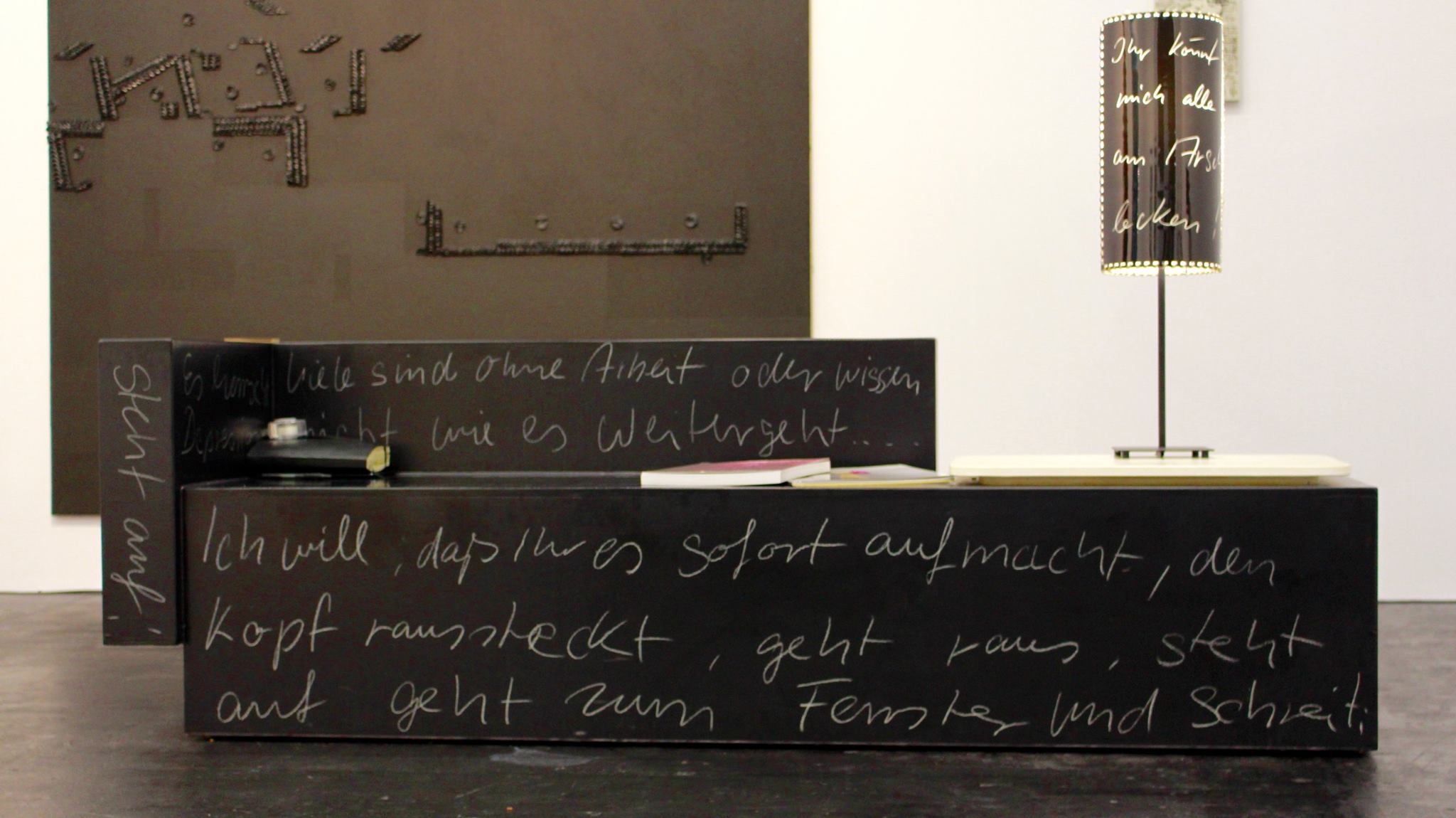

Wen werden die beiden deutschen Männer, die nicht unterschiedlicher sein können, wählen, die an meinem ersten „Stammtisch im Wunderland“ , einer Art wandernder Installation, mir zu Probe saßen? Es ist drei Monate her, die Nacht als ich meine Koffer nach Aachen gepackt habe.

Mein Gatte, ein frisch getaufter Genosse, der von seiner ersten Parteisitzung zurückkommt und mit mir bei einem Bier aufgeregt „The Wind of Change“ besprechen will, hat gar keinen Bock auf die beiden wildfremden Männer, die sich zu uns setzen. Ich habe sie angelächelt, aus Versehen, sie mit zwei Witzfiguren aus meiner Heimat verwechselt. Einer, groß, gebückt, unglückliche Augen, leidend unter Trennungsschmerz, wie ich nach exakt einem Bier von ihm persönlich erfahre. Seine peruanische Frau habe ihn, den Pendler zwischen Köln und Aachen, verlassen, weil sie auf ihn nicht mehr alleine zuhause in Köln warten wollte. Sein alter Kumpel aus der Schulzeit, der früher den Balkan als Freiheitsraum und Fluchtort für sich entdeckt hatte, hat die Ehre mit seinem untröstlichen Freund von einer Kneipe zu anderen zu ziehen. „Dat Bier hilft immer!“, meint der Tröster, „Hanni“, wie er sich vorstellt. Er, der ewige Single im 35. Semester Griechisch, Bulgarisch und Rumänisch. Zur Zeit stemple er beim „Onkel Harz 4“, bestellt uns alle eine Runde des dunklen wilden „Exoten“ aus Tschechien, original Prager Bier.

Sex und Religion

Der Tscheche aus der Flasche macht aus uns Experten für alle wichtigen politischen Fragen der Zeit. Hanni stürzt sich auf Angela, „den Mafiaboss mit mädchenhaftem Lächeln, die ihre Feinde meisterhaft verschwinden lässt“. Mein deutscher Mann lobt Martin, den Messias, mit dem er nicht nur die Partei, sondern auch die Gerechtigkeit in Deutschland retten will. Merkel könne mit Kritik umgehen, meint er, weil „sie die Kritik umgeht“.

„Vergiss es!“ sagt der kleine dicke Hannes abwertend.

„Gerechtigkeit ist mit DER Partei nicht mehr zu holen.“

Hannes ganze Familie habe traditionell seit Jahrzehnten Rot gewählt, jetzt seien sie aus Protest und Wut alle ausgestiegen.

Wohin seien sie übergelaufen, will ich fragen, beiße mir aber auf die Zunge. Wählen ist eine zu private Sache, erinnere ich mich. So wie Sex und Religion…

Der traurige Manni will sich irgendwie auch an der Diskussion beteiligen und entlarvt Erdogans Wirtschaftswunder. Ohne Deutschland hätte der „Sultan“ gar keine Chance am Bosporus gehabt, sagt er.

„Dank den anatolischen Türken in Deutschland, die hier von Harz IV leben, kann Erdogan jetzt sogar die Todesstrafe einführen“, fügt Manni hinzu: „Ja, das schaffen wir auch noch!“ sagt Hanni. „Ganz alleine… ohne Putin und Donald“.

Die bosnische Lösung

Ich will die ernsthaften Männergespräche ein wenig dämpfen und erzähle einen Witz von Mujo und Haso, die beiden Bosnier, an die ich gerade dachte als Manni und Hanni hereinkamen und ich sie anlächelte.

Die Lage in Bosnien – Arbeitslosigkeit, Armut, Korruption – Mujo und Haso zerbrechen sich gerade den Kopf, wie sie ihr Bosnien retten könnten: Haso dreht den Kopf besorgt: „ …zuerst gab es den blöden Krieg, dann kam die Privatisierung, nun müssen wir mit dem brutalen Kapitalismus klar kommen..!“ Mujo streicht sich mit dem Zeigefinger über die Lippen:

„Ach, vielleicht gibt es eine Lösung…“ sagte er.

„Welche?“

„Ein Krieg könnte uns retten! Einer gegen Amerika.“

„Was? Bis Du irre? Ein Krieg gegen die Supermacht der Welt??“ protestiert Haso.

„Genau! Deswegen!“ sagt Mujo. „Gewinnen wir den Krieg gegen diese Supermacht, werden wir Amerika! Verlieren wir ihn, werden wir es auch!“

Die drei deutschen Männer lachen zögerlich über die seltsame Logik der beiden Bosnier und ich glaube, ich muss einen besseren Witz erzählen und bin schon bei dem Cheffe und seiner Muse, Donald und Melania, dem Schreckenspaar aus dem weißen Haus, meinem neuen Albtraum und dichte einen alten Mujo-Haso-Fata-Witz um.

Diagnose: Love, Donald

„Melania leidet, isst kaum noch, wird immer dünner, schaut traurig, geht von Arzt zu Arzt, doch alle Befunde scheinen in Ordnung zu sein. Als sie von einem Frauenarzt untersucht wurde, will der Arzt unbedingt Donald, ihren Ehemann sprechen:

‚Donald, Ihre Frau ist, wissen Sie, eigentlich gesund’. Pause. Langer Blick. Einfühlsame Stimme. Die Diagnose: Melania braucht Love, ein bisschen Liebe, Zuneigung, Zärtlichkeit, Sex!’

Donald verkrampft sich, schaut mürrisch, sagt nichts, geht raus. Im Wartezimmer sitzt die traurige Melania, knetet ihre langen Finger nervös und fragt: ‚Donald, was hat der Arzt gesagt?’ ‚Nix Gutes!’ meint der mächtigste Mann der Welt. ‚Dir ist, Melania, nicht mehr zu helfen…!“

Ich lache alleine. Die deutschen Männer an meinem Stammtisch sagen „ha-ha-ha“. Meinen bosnischen Humor verstehen sie nicht. Es ist spät, aber sie geben noch einmal alles und setzten ihre ernsthafte, deutsche Analyse fort:

„Schuld an Donald sei das System“, sagt mein deutscher Mann. Das Wahlsystem sei in Deutschland besser als in den USA. „Hillary hatte mehr Stimmen. Eine Millionen mehr…“

„…aber was macht den Unterschied…“, sagt Hannes. „Donald oder Hillary ?… Alles gleich..!“

„Alles gleich???“, regt sich mein deutscher Mann auf. „Wie meinst du das?“

Verschwörungstheorie

Donald sei eine Witzfigur in den Händen der Weltwirtschaftsmafia. Amerika stecke in den Händen gefährlicher, dunkler Mächte. Donald sei wie Hillary. Ohnmächtig dagegen. Auch er werde von „den dunklen Mächten“ regiert. „Den Drahtziehern!“, so Hannes Theorie.

Manni, der Wirtschaftsexperte, sagt nichts. Er nickt brav vor sich hin. Ob er genau hört, was sein Freund sagt, oder noch in Peru nach seiner Liebsten sucht, die auf ihn nicht jeden Tag warten wollte und in ihre Heimat floh, ist nicht klar.

„Unsinn!“, höre ich meinen deutschen Mann protestieren. „Verschwörungstheorien!“ sagt er. „Wer sind die dunklen, geheimen Mächte?“ fragt er völlig aufgeregt. „Wer???“

„Das kann ich Dir, mein lieber Freund, nicht einfach so sagen. Es ist zu gefährlich!“ flüstert Hannes und kippt den letzten Tropfen des fünften Bieres hinunter.

„Ach, gefährlich? Für wen gefährlich? Was sind das für geheime Mächte! Wer? Sag!“

Hannes dreht feierlich den Kopf.

„Das kann ich leider nicht sagen…“, wiederholt er

Hahn & Hase

In meinem Kopf dreht sich alles vom Bier, lauten Männerstimmen und Stammtischverschwörungen. Ich will nach Hause gehen. Ich will die ganze Bierphilosophie beenden und höre mich sagen:

„… Nicht Juden etwa…oder meinst Du es vielleicht doch?“

Hannes schaut mich verblüfft an, wendet sich zu Manni:

„Siehst Du…?“

Meine Antwort scheint ein Volltreffer zu sein.

„Ach, die Juden und die Weltwirtschaftskrise? Das hatten wir schon mal! Damals in…“, höre ich meinen deutschen Mann protestieren.

„Ja, auch heute in Deutschland regieren sie im Hintergrund!“ sagt Hannes.

„Blödsinn!“ explodiert mein deutscher Mann.

In Deutschland erkenne man sie heute noch an ihrem Namen. „Sie heißen Hase, Fuchs oder Hahn“.

Ich muss laut lachen. Die mütterliche Seite der Familie meines deutschen Mannes heißt tatsächlich Hahn. Und er isst am liebsten bei einem „Hasen“ in Köln.

„Also, so wie wir…! Mein deutscher Mann kommt von einem Hahn… Und ich bin ein Hase“, höre ich mich rufen.

Hannes bekommt große Augen. Mein deutscher Mann springt vom Stuhl und geht. Ohne sich zu verabschieden. Ohne auf mich zu warten.

Besser er geht als dem kleinen, dicken Hannes mit den dünnen Löckchen eine zu knallen, denke ich mir, trinke mein Bier aus, winke den beiden Männern noch einmal zu und folge brav meinem deutschen Mann.

Deutschland ist dran

Ich solle lieber besser aufpassen… warnt mich mein Mann, als er am nächsten Tag den Löffel in die Hand nimmt und mein liebevoll zubereitetes Müsli mit Mango dann doch noch berührt. Wenn ich so weitermache, dem oder dem einfach so zuwinke…, ziehe ich noch das ganze Unglück Deutschlands auf mich, meint er.

„Jetzt ist es sowieso zu spät!“, kontere ich.

„Hätte ich immer aufgepasst, wäre ich gar nicht bei Dir gelandet…“, lächle ich und zwinkere ihm, meinem deutschen Mann, zu.

„Du bist mein Schicksal! Ohne Dich bin ich verloren…“, sagt er.

„Nun ist Deutschland dran!“ sage ich und gehe in mein Zimmer, meinen Koffer nach Aachen zu packen…

***

Kleiner Kim, große Bombe

In der Aachener Fußgängerzone in der Pontstraße im Café Kittel, hinter dessen großen Scheiben ich den letzten Schluck meines Café au lait koste, wimmelt es von Studenten, Hipstern und Zukunft. Wen werden sie wählen? Müssen? Dürfen? Können? Wie gucken sie auf die Welt? Auf ihre Zukunft?

Meine Zukunft übt in Aachen seit drei Monaten die Welt zu entziffern. Inzwischen ist die Welt dreimal auf die Stirn gefallen. Der kleine Kim aus Nordkorea scheint unseren bosnischen Witz buchstäblich zu verstehen, will den Amerikanern den Krieg erklären und lässt ständig Atombomben über Japan fliegen. Donald scheint überfordert zu sein. Auf der einen Seite dieses irre Babyface mit der Atombombe, auf der anderen Hurrikans und Tornados, die Amerika verwüsten. Er rennt nur mit seiner Melania in Gummistiefeln umher und verteilt viele große Sprüche. Und Martin, der Genosse aus Würselen, der im Frühjahr wie ein Messias durch die Bundesrepublik zog und jeden, inklusive meines deutschen Mannes, mit dem „Wind of Change“ ansteckte, wirkt nun neben Angela wie eine ermüdete Witzfigur.

Natürlich ist weder das Rentensystem noch der Pflegedienst in Deutschland ohne uns Einwanderer zu retten, brüste ich mich bei den Genossen, deren Wahlbroschüre über Rentenprobleme ich in der Hand halte und zwischen vielen Worten und Statistiken zu verstehen versuche. Ich falte die Zeitung zusammen, stehe auf, gehe zur Theke. Plötzlich spüre ich einen stechenden Blick im Nacken. Ich drehe mich um und erkenne ihn sofort, den gebückten Riesen mit großen Augen, umrandet mit tiefen Schatten:

Manni! Die unselige Bekanntschaft aus der Kölner Kneipe meiner Probe-Stammtisch-Phase, der Pendler zwischen Köln und Aachen, meiner alten und der neuen Welt.

Genosse oder Spion

Er wirkt gelassener, als ob er ein paar Steine aus seinem schweren Rucksack inzwischen entleert hätte, und er trägt eine rote Krawatte.

„Genosse oder Spion?“, will ich in meiner direkten Sarajevo-Art raushauen, doch dann beiße ich mir wieder einmal auf die Zunge. Ja, Politik ist zu privat, so wie Sex und Religion.

„Manfred? Du siehst gut aus. Hast Du gute Nachrichten aus Peru?“

„Ja, das habe ich…“ sagt er und seine Augen fangen an zu leuchten.

„Meine Frau hat sich gemeldet!“

Sie haben sich versöhnt. Nach zwei Monaten dürfe er sie abholen. Er wolle sie nicht wieder verlieren, er habe eine Wohnung in Aachen gefunden…

„Einen Tag nach den Wahlen ziehen wir um…“

„Und Hanni? Wirst Du ihn nicht vermissen?“ frage ich noch so nebenbei.

„Neeee“, zieht er leise die Vokale lang. Es ist ihm unangenehm. Sein Blick klebt am Boden.

„Es hat mich gefreut!“ sage ich. „Und vielleicht bis bald. Mit Deiner Frau in Aachen!“…