„Man kann heimkehren, wenn man denn begreift, dass ‚heim‘ ein Ort ist, an dem man noch nie war.“ – Ursula K. Le Guin

EINS

Als Kind war ich der Erde näher.

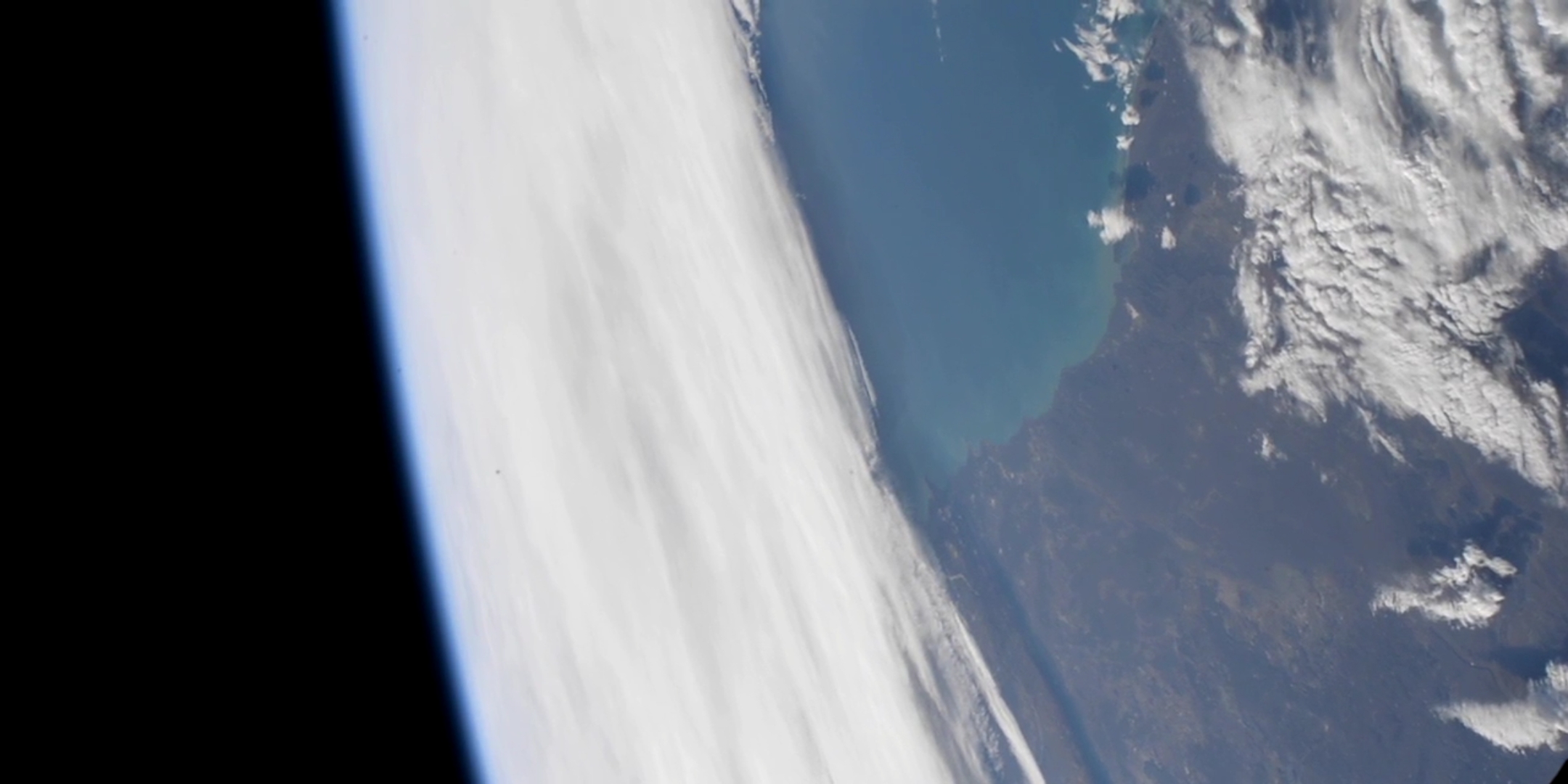

So scheint es mir zumindest. Und ich meine damit nicht etwa den Planeten Erde, dem ich selbstverständlich näher war, sondern den Erdboden. Natürlich könnte dieser Eindruck einfach auf meinen damaligen Blickwinkel zurückzuführen sein, denn tatsächlich war mir der Boden damals wohl um einiges näher als jetzt. Und ich sage interessanterweise „ich“, spontan, und meine damit eigentlich: meine Augen. Sind meine Füße oder Waden etwa weniger „ich“ als meine Schädeldecke oder mein Gesicht? Und trotzdem ist da immer dieses Gefühl haltlosen Schwebens und unklarer Beziehungen und Zugehörigkeiten im Raum. Gehöre „ich“ eher dem Himmel, der Decke, der Höhe an oder eher dem Boden? Immerhin verbindet mich mit dem Boden noch die Erinnerung an eine wohl einmal dagewesene engere Beziehung und natürlich die Schwerkraft.

Ich glaube aber gar nicht, dass dieses Gefühl der Erdnähe etwas mit meiner Körpergröße zu tun hat, sondern eher damit, dass der Boden, auf dem wir uns bewegen, metaphorisch und damit auch emotional für einen Ausgangspunkt, für eine Ursprünglichkeit, für eine reine Gegenwart steht bzw. liegt. Vielleicht verwechsle ich aber auch Ursache und Wirkung, und der Boden bedeutet nur deshalb diese reine Gegenwart, diese Ursprünglichkeit, weil ich, als ich ihm noch nahe war, Kind war und damit vergangenheits- und zukunftslos.

Jedenfalls – wenn ich mich nach der Vergangenheit sehne, nach meiner Heimat, nach meiner Kindheit, und es ist immer dieser unauflösbare Komplex, so ist es auch die Nähe zur Erde, nach der ich mich sehne.

Manchmal spüre ich den Drang, mich hin zu knien, meine Wange auf den Boden zu legen oder mein Gesicht in die Erde zu drücken, darin zu graben, mich einzugraben. Vielleicht ist es auch zum Teil eine Todessehnsucht, eine Sehnsucht nach Auflösung, Renaturierung, nach Kompostierung, Kollektivierung, die mich zur Erde zieht. Ich weiß es nicht. Aber selbstverständlich lässt sich das erinnerte und ersehnte Gefühl der Erdnähe bzw. nicht einfach befriedigen durch ein Picknick oder ein paar Bodenübungen. Solche Versuche haben sogar eher die gegenteilige Wirkung, denn sie geben mir zu spüren, wie fremd ich diesem Erdboden geworden bin, wie weit davon entfernt. Es ist, als würden sich unter mir die Erinnerungen stapeln und mich vom Ursprung entfernen. Es gibt nichts, das das Gefühl der Erd-Entfremdung aufheben kann.

Aber auch Gefühle sind nur Reaktionen auf Relationen. Als Kind war ich mir nicht bewusst darüber, dass es einen anderen Zustand geben würde, ja, dass man der Erde ferner sein könnte, als ich es damals war. Das heißt: Eigentlich kenne ich das Gefühl, der Erde so nahe zu sein, wie ich es für möglich halte, gar nicht. Ich weiß nur, wie es sich anfühlt, diese Erdnähe bereits verloren zu haben. Steckt in dieser Erkenntnis mehr als nur die plumpe Einsicht, dass wir lediglich das zu schätzen lernen, was uns abhanden gekommen ist? Oder ist diese Einsicht selbst weniger plump, als ich bisher angenommen habe, ohne je wirklich darüber nachzudenken. Wenn ich das Gefühl der Erdnähe nie als solches gespürt habe, sondern es nur in absentia kenne, dann existiert dieses Gefühl nicht, es ist reine Illusion.

ZWEI

Seit der Eröffnung von momument war ich nicht einmal dort gewesen. Allen anderen gegenüber behauptete ich, es sei das allgemeine Einverständnis, die kollektive Begeisterung darüber, die mich davon abhielt. Und es mißhagte mir tatsächlich, dass plötzlich alle vorgaben, sich auf eine Welt einigen zu können und darauf vor allem, sich diese Welt zu teilen. Diese Welt jedoch war zerstört und eine zerstörte Welt zu teilen ist leicht. Der ekelhafte vermeintliche Konsens täuschte über die Egoismen, die Arroganz und die Ignoranz hinweg, all das Desinteresse. Sie hätten sich auch einfach irgendein Denkmal für den persönlichen Gebrauch downloaden können, aber nein, jetzt plötzlich hieß es: gerade die Tatsache, dass momument ein gemeinschaftliches Erlebnis und gemeinschaftliches Gut sei, ein öffentlicher Zeit-Ort, eine Bibliothek, mache ihn zu einem wertvollen Denkmal – nicht nur für die Landschaften, Kunst- und Baudenkmäler, sondern auch für das menschliche Zusammenleben auf der Erde. Dass die Erinnerung an dieses Zusammenleben für einige Menschen geschweige denn für andere Erdbewohner nicht gerade eine Erinnerung darstellte, die man teilen und genießen wollte beziehungesweise konnte, wurde übergangen. Es ärgerte mich die Vorstellung, dass all diese Leute sich nun gemeinsam ansahen, was sie jeder für sich allein zerstört hatte.

Aber nicht nur dieser Ärger und dieser Ekel hatten mich abgehalten, momument zu nutzen, sondern auch die Angst davor, es könnte meine Erinnerungen beeinflussen – Erinnerungen, die ich in mir hegte, und die wachzurufen ich mir nur selten und zu besonderen Anlässen erlaubte, weil ich befürchtete, sie könnten verformt werden und abgenutzt bei zu häufigem Gebrauch – wie das teure Geschirr, das meine Mutter nie hatte benutzen wollen, aus Angst, es könne seinen Glanz verlieren.

Nun aber stand mein zweiter und wahrscheinlich letzter Umzug an. Urras würde zu einem weiteren verlorenen Ort werden. Von Anfang an war für mich klar gewesen, dass der Jupitermond nur eine Zwischenstation sein würde, eine Zwischenstation für eine Übergangsphase, und diese Phase war nun vorbei. Trotzdem verspürte ich plötzlich dieselbe Angst, wie kurz vor meiner Abreise von der Erde, die Angst davor, etwas Vertrautes ein für alle Mal zu verlieren, die Angst davor, dass ich etwas vermissen oder bereuen könnte, das ich jetzt noch nicht zu schätzen wusste. Ich denke, diese Angst war es, die mich dazu bewegte, momument doch noch zu besuchen, in meiner letzten Woche auf Urras. Ich glaubte wohl, mich selbst daran erinnern zu müssen, wo ich eigentlich herkam, was ich eigentlich zu vermissen hatte, und dass das hier nur eine Übergangsphase war, eine mir fremde Zwischenstation.

Eine vertraute Sehnsucht ist sehr viel leichter zu ertragen als die Angst vor einem neuen und fremden, und darum in seinen Ausmaßen unberechenbaren Vermissen.

DREI

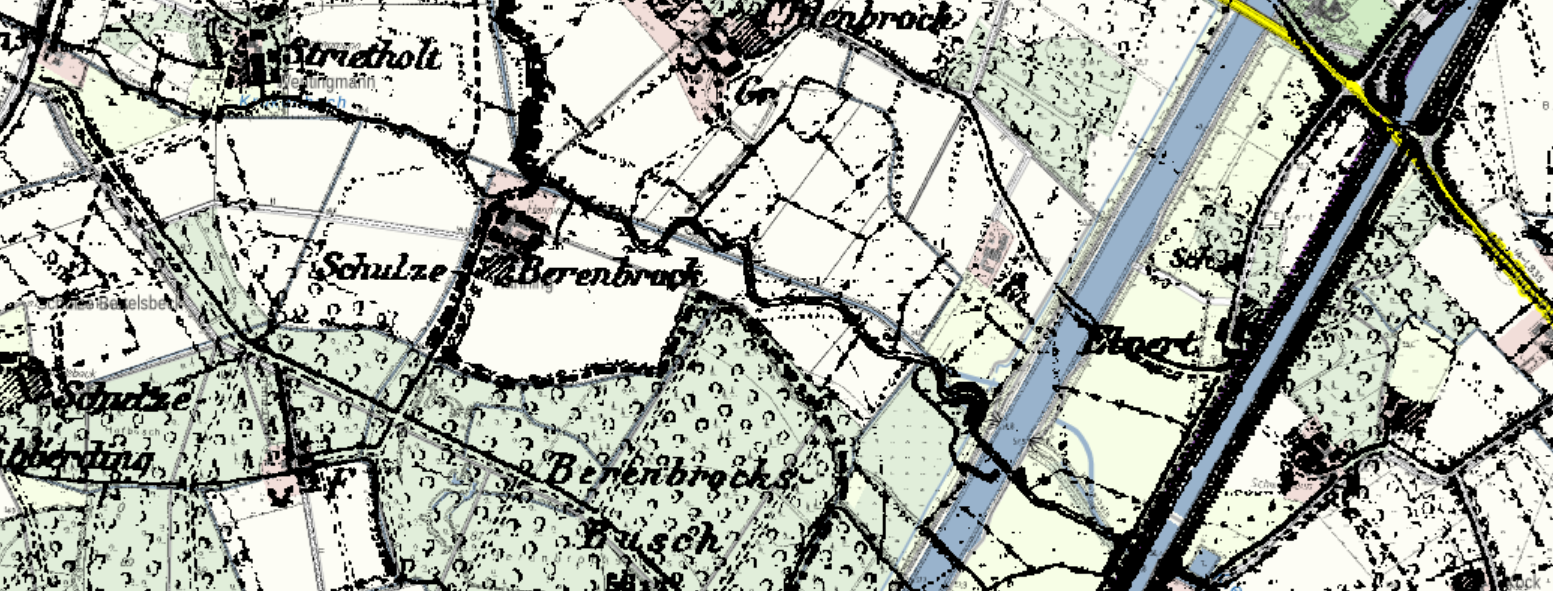

Das momument Archiv war extrem unübersichtlich. Bestimmte Landschaften waren nur in einem Zeitraum von wenigen Jahren, Stunden oder Minuten vorhanden – abhängig davon, ob sie gezielt für die Landschaftsbibliothek gescannt oder von irgendwelchen Urlaubern aufgenommen und in die Open Source Datenbank eingespeist worden waren. Auch die Qualität der Aufnahmen und Rekonstruktionen unterschied sich teilweise gewaltig. Qualitativ besonders hochwertig waren die Landschaften, die sich durch ihren hohen Denkmalwert für die professionelle Archivierung qualifiziert hatten und in denen daher eine konstante Archivierung stattgefunden hatte. Oftmals existierten zu solchen Landschaften auch Rekonstruktionen, der den Aufnahmen vorangegangenen hundert bis zweihundert, teils sogar (mit Lücken!) bis zu viertausend Jahre, die anhand von älteren Scans, Fotografien, Karten, Zeichnungen, Gemälden, Beschreibungen, Berechnungen usw. hergestellt worden waren. Zu den ältesten archivierten Landschaften gehörten der Grand Canyon, die ägyptischen Pyramiden und der Sechin Komplex in Peru.

Eigentlich hatte ich mich schon im Vorhinein dafür entschieden, jene Landschaft auszuwählen, in der ich meine Kindheit verortete und in der ich nach meiner Auswanderung von Deutschland nach Sri Lanka nur noch sehr wenige Male gewesen war. Aber als ich in der Eingangshalle vor dem momument-Designer stand, zweifelte ich für einen Moment an meiner Entscheidung. Vielleicht sollte ich die Gelegenheit nutzen und in den mexikanischen Dschungel gehen, die Antarktis vor der Gletscherschmelze besuchen oder auf den Mount Everest steigen. Wann würde ich noch einmal in die Lage kommen, diese Orte und Zeiten so realistisch zu erleben? Nie wieder vermutlich. Keines der privaten Unternehmen konnte eine solche Auswahl und so hohe Qualität anbieten wie momument.

Aber dann ging mir auf, dass ich einen virtuellen Eisberg niemals von einem echten unterscheiden können würde, weil mir der Vergleich fehlte. Die Qualität spielte hier also eine weniger große Rolle, während mir auch nur die geringste Abweichung in der Beschaffenheit einer Lammkraut-Blüte oder im Ruf eines Kiebitz‘ sofort auffallen würde. Das dachte ich zumindest.