Einsiedeln

2. Juni 2020

Wir haben uns um ein Jahr verpasst. Sehr gerne wäre ich noch Schwester Gertrud begegnet, die lange als Einsiedlerin hier gelebt hat. Als ich über den Waldboden zwischen Kapelle, Brunnen und Klause laufe, knacken ein paar Zweige am Boden. Eine Frau mit ihrer Tochter lächeln mir zu, die beiden haben mir beim Hinauffahren den Weg gewiesen. Sie gehen zu dem Kreuz, das gegenüber dem Brunnen steht, zünden eine Kerze an. Kurz bleibe ich vor dem Brunnen stehen. Es ist ein Märchenbrunnen, in den ich hineinfallen möchte, um mich als Goldmarie bei Frau Holle zu bewerben. Stattdessen schaue ich mir die Klause an. Das man in so einem kleinen Häuschen 36 Jahre lang leben kann. Aber vielleicht braucht man auch nicht mehr als ein paar Quadratmeter, wenn man einen ganzen Wald um sich herum zum Leben hat. Ich versuche mir vorzustellen, wie es wohl am Abend hier oben ist, wenn es still wird und der Wald zu einem zweiten Leben erwacht. Doch still ist es jetzt nicht, immer mehr Menschen kommen und Stühle werden hinausgetragen, im Corona-Abstand vor der offen stehenden Kapelle aufgebaut. Gleich wird hier eine Andacht stattfinden. Die meisten Anwesenden kennen sich, jeder grüßt, auch mich.

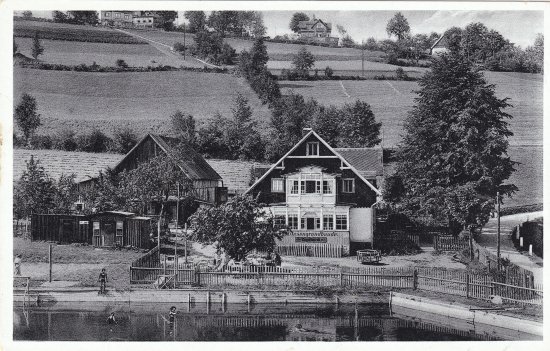

Das Heiligtum der Kapelle ist das Gnadenbild der Muttergottes mit dem Jesuskind auf ihrem Arm. Man sagt, dass die Statue mit Lumpen bekleidet in einem Dornenbusch von einem Hirten gefunden wurde. Auf diese Legende ist der Name der Dörnschlade zurückzuführen. Die Dörnschlade ist ein einsamer, aber kein verlassener Ort. Ich beschließe den Rundweg A 5 zu gehen, der auch an dem kürzlich renovierten Kreuzweg vorbeiführt.

Auf einer Wiese stehen mehrere Windräder und ich laufe so nah vorbei, dass ich das leise Rauschen ihrer Flügel höre. Es ist wie ein Ächzen, ein schwerer Atem, der über die Felder geht, ein Stöhnen, das die ihnen eigene Anstrengung ahnen lässt, mit der sie Energie erzeugen. Antoine Waechter hat 2019 ein Buch über den „Skandal der Windräder“ in Frankreich veröffentlicht (le scandal éolien). Der Grünenpolitiker war 1988 Präsidentschaftskandidat. Für ihn ist die Windenergie ein Mythos, der von einer industriellen Lobby geschürt wird, die die ökologischen Organisationen nur für den eigenen Gewinn unterstützt. Windräder, so Antoine Waechter, sind keine einheitliche Lösung für eine globale Energiewende. Das Thema scheint auch in Südwestfalen die Geister zu spalten, wie ich in einem Artikel der Westfalenpost lese. Thierry Lepercq, der lange französische Energieunternehmen wir Engie geleitet hat, sieht Wasserstoff als die Energie der Zukunft. Die Windräder lasse ich hinter mir, der Wald wird immer dichter. Als ich mich kurz ins Gras hocke, läuft mir eine Zecke übers Bein. Auch sie will nur überleben, denke ich, als ich sie mir von der Haut streiche.

Ob Schwester Gertrud wohl oft diesen Weg durch den Wald gelaufen ist, oder hat sie lieber von dem Hügel aus, auf dem die Kapelle steht, die Landschaft genossen, mit den Tieren und den Pflanzen gesprochen? Ein kleines Büchlein soll sie geschrieben haben, über ihre Begegnungen mit Tieren. Sie war Franziskanerin. Die Gemeinschaft, zu der sie gehörte, wurde von Maria Theresia Bonzel 1863 gegründet. Sie machte es sich zur Aufgabe, Kranke zu pflegen, Kindern zu helfen und sie zu unterrichten. Lange waren die Schwestern in der Franziskuschule in Olpe als Lehrerinnen aktiv. Meinem sehr jungen Ich ist es oft peinlich gewesen, dass drei Generation von Frauen meiner Familie auf die Franziskusschule gingen. Ich weiß noch, wie ich zu Anfang meines Studiums in einer Vorlesung saß, begeistert der Lesung des Professors folgte, der später auch mein Doktorvater werden würde. Das war im ersten Semester und es war eine Theorieeinführung, in der auch die Lebensläufe bedeutender Ethnologen vorgestellt wurde. Bis auf Mary Douglas und einige Ausnahmen natürlich in männlicher Überzahl. Einer der Herren hatte mit den Ideen des Nationalsozialismus geliebäugelt, war also Repräsentant der etwas befleckten Geschichte der Ethnologen, unser Professor erwähnte, als wäre das eine Erklärung, der Betroffene wäre in seiner Jugend eben Ministrant gewesen. Mir wurde sehr heiß, denn mir fiel ein, dass auch ich einmal Ministrantin an der Franziskusschule gewesen war und das war wir mir in jenem Augenblick, und noch viele Jahre später peinlich.

Nicht nur kam ich aus einer als konservativ verschrienenen Gegend , vom Land, aus einem Ort, den niemand kannte und wenn ja, dann wurde laut gelacht, oder verlegen geschwiegen. Schlimmer noch, ich war praktisch wie Obelix in den Zaubertrank nach meiner Geburt ins Weihwasser gefallen. Bei meiner Großmutter hing in jedem Zimmer ein Weihwasserschälchen und ein Kreuz an den Wänden, sie feierte keine Geburtstage, nur die Namenstage. Während mein Großvater nach der Kirche wenigstens noch einen Abstecher in die Kneipe machte, ging sie immer gleich nach Hause. Die eigene Herkunft war mir unangenehm, so dass ich sie lieber oft verschwieg.

In dem Buch über Maria Theresia Bonzel entdecke ich ein Bild von Schwester Angelika, sie sieht noch genauso aus wie damals, als sie mir den Ministranten-Unterricht gab, nur viel älter. Mir fällt ein, dass die Jungs im Dorf schon viel früher Messdiener waren als ich. Sie hatten ihre Privilegien, sie durften am Dreikönigstag die Jahreszahlen auf die Haustüren schreiben, am Karfreitag ratschen und das Osterfeuer mitanzünden. Sie waren eine Gemeinschaft, der Pfarrer kannte sie mit Namen, während wir Mädchen für ihn nur eine namenlose gackernde Menge waren. Schwester Angelika aber kannte mich mit Namen. Ich weiß noch, wie stolz ich war, als ich das erste Mal Messdienerin war, die Glocken beim Segen läutete. Die Messe auszuhalten war so viel einfacher. Bei der Eucharistie wurde mir oft schwindelig. Ich konnte nicht auf Knien bleiben und musste mich meist wieder hinsetzen. Das war dann auch peinlich, weil ja die Gemeinde kniete. Mit dem Sitzen hob mich von den anderen ab, gehörte nicht mehr dazu, war kein Teil mehr der Masse, sondern ein Störfaktor. Als Messdienerin musste ich mich auf die Handlung nicht nur konzentrieren, um an der richtigen Stelle zu klingeln, ich war sogar Teil von ihr, denn nicht nur der Pfarrer, die ganze Gemeinde warteten darauf, dass ich genau an der richtigen Stelle klingelte. Das Knien vor der Kommunion fiel mir nun nicht mehr schwer, sondern sehr leicht. Ich war die erste Ministrantin in meiner Familie, aber erst als ich den Pilgerpfad um die Dörnschlade laufe, bin ich darauf stolz. Die Ethnologin Lila Abu-Lughod hat ein Buch über Beduinenfrauen geschrieben, über ihren Gesang und die Gedichte, die sie über Generationen weitergeben. Abu-Lughod hat darin einen Machtfaktor gesehen, die Gefühle über Poesie auszudrücken war die Macht der Frauen und half ihnen, ihre Interessen in dem hierarchisch gegliederten, von Männern dominierten Sozialsystem durchzusetzen. So ähnlich wie Schwester Angelika damals mir geholfen hat.

Als ich aus dem dichten Walt trete, führt der Weg ein Stück über die Felder, ein Traktor brummt vorüber, ein paar Spaziergänger, sie grüßen mich, als würden wir uns kennen.

Den Weg hinauf und zurück zur Kapelle ist dann der Kreuzweg. Kreuzwege führen immer in die Einsamkeit, genau wie eine Einsiedelei, in die Isolation. Während ich Jesus zusehe, wie er sich allein und verzweifelt mit seinem Kreuz abquält, muss ich daran denken, wie viele religiöse Gemeinden in Corona zu Superspreadern wurden. Oben auf dem Hügel hat die Messe auf dem Platz vor der Kapelle längst angefangen. Messdiener sind keine dabei.