THE READER IS PRESENT

Oft geht es einem so, dass man über Orte hinweggeht, ohne zu wissen, was sie bedeuten oder woher ihr Name wirklich kommt. Doch wenn man die Herkunft der Orte, sowie ihre Geschichte kennt, dann fühlt man sich ihnen gleich viel vertrauter, so, als wäre man schon wieder ein Stück mehr in ihnen zu Hause, man hat an etwas hinzugwonnen, selbst wenn es nur ein Teil des kollektiven Gedächtnisses ist. So habe ich heute Morgen im Homeschooling mit einem meiner Kinder mich lange mit Ludwig dem IX beschäftigen müssen, und endlich verstanden, woher der Name kommt, Île Saint-Louis, diese schöne kleine Insel, mitten in Paris, auf der auch Notre Dame steht und ich habe auch erfahren, das die Kathedrale schon vor Ludwig IX angefangen und zu seinen Lebzeiten auch nicht mehr fertig gebaut wurde. So ist es eben mit den Orten, sie wandeln durch die Gezeiten und die beiden Beiträge aus Geschichte und Poesie verbinden sehr schön die Gegenwart mit derVergangenheit, den Lesern sei dank!

Die Ginsberger Heide war ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt von Heinz Bensberg

Bereits schon in der vorchristlichen Zeit sollte die Ginsberger Heide strategisch gesehen ein wichtiger Punkt gewesen sein. Denn die damaligen Herren des Eisenlandes, des Siegerlandes, ließen hier eine starke militärische Schutzanlage gegen eine von Osten drohende Gefahr bauen. So entstand eine Verbindung nach Osten. Ein wichtiger natürlicher Zugang zu den vorgeschobenen Befestigungen der Wallburgen bei Aue und Laasphe. Aber auch die vorgeschichtliche Burg auf dem Schlossberg bei Vormwald.

Gleichzeitig hatte diese Burg vermutlich eine Verbindung zu den Wallburgen, der Alten Burg bei Obernau und der bei Rittershausen. Die aus Süden von Main und Rhein kommende über den Westerwald führende alte Höhenstraße, deren Siegerländer Strecke unter dem Namen Eisenstraße bekannt war, gehörte Wahrscheinlich auch hierzu. Es sprach vieles dafür, dass diese Straße nördlich der Ginsberger Heide in nordöstlicher Richtung über den Kamm des Rothaargebirges weiter führte. So musste die Ginsberger Heide der Treffpunkt von drei wichtigen Verkehrswegen gewesen sein.

Die auf natürlichen Gegebenheiten ruhende Bedeutung der Ginsberger Heide erkannte auch das Mittelalter. Nicht lange, nachdem die Nassauer Grafen im Siegerland sesshaft geworden waren, errichteten sie um 1250 in der ehemaligen Wallburg die Ginsburg. 1384 hatte König Wenzel den Grafen von Nassau die Einrichtung eines Femgerichts (Freistuhl) auf der Ginsburg erlaubt. Im Jahre 1389 erneuerte er dieses Angebot. Der Oberfreistuhl Arnsberg widerrief die Erlaubnis 1424. Mehr als 300 Jahre diente diese Burg zum Schutz gegen Wittgenstein und Kurköln. Kurz vor dem Verfall hatte sie eine große Bedeutung.

Im Jahre 1568 trafen sich auf dem Giller Wilhelm der Schweiger, mit deutschen und niederländischen Patrioten, um die letzten Vorbereitungen für den Befreiungskampf der Niederlande gegen Spanien zu treffen. Monate später war die Ginsberger Heide Sammelplatz von mehreren Heeren. Sie marschierten unter dem Befehl Ludwig von Nassau von hier nach den Niederlanden. Übrigens verlief über den Giller ein Abschnitt der langen Rhein-Weser-Wasserscheide, welche die Einzugsgebiete vom Rhein im Westen und von der Weser im Osten trennten.

Der Verfall der Burg erfolgte in den folgenden Jahrhunderten. Jung Stilling hatte in seiner Jugend noch die überwuchernden Reste der Burg gesehen. Sie waren bis zu den Ausgrabungen 1960 verschwunden. Jung Stilling erzählte weiter, als das Rittertum langsam zu Ende ging, sollten die Bewohner Übergriffe auf andere gemacht haben. Beispielsweise ein gewisser Johann Hübner, der den Leuten in Grund und Umgebung das Vieh geraubt haben sollte. Auch seien Reiter, die in der Nähe des Weges kamen, überfallen worden. Man habe ihnen die Rosse und ihre Habseligkeiten abgenommen und sie dann an einen Baum gefesselt. Aber auch seine Vorfahren hätte man, wenn sie mit Frucht aus dem Hessenland kamen, überfallen. Um sicher zu sein hätte man nachts Wachen mit geladenen Gewehren aufgestellt. Ein wackerer Fürst aus dem Hessenland, der „schwarze Christian“, hätte Johann Hübner besiegt und die Burg zum Teil zerstört, wodurch der Zerfall nach und nach eingetreten war.

Die verkehrsgeographische Lage der Heide zeigte sich im Mittelalter klarer als in der Wallburgenzeit. Diesen Charakter hatte sie bis ins 19. Jahrhundert bewahrt. Erst durch die Erbauung der Landstraße von Hilchenbach nach Erndtebrück und die dazu passende Eisenbahnlinie, die beide um die Heide herum führten, hatten sich die alten Wegeverhältnisse grundlegend verändert. In den 1960er Jahren war die Burg freigelegt und restauriert worden. Heute ist die Anlage mit dem im Zuge der Restaurierung wieder auf gemauertem Rundturm Ausflugsziel und Aussichtspunkt. Die Innenräume des Turmes wurden auch als Festsaal und Trauzimmer von Heimatfreunden genutzt.

Die Verlängerung der Eisenstraße lief östlich und nördlich am Giller vorbei über die Heide zum Forsthaus, dann entlang der Ferndorfquelle zur oberen Lenne weiter nach Meschede bzw. Arnsberg, wo der Anschluss an wichtige nordwestliche Straßen erreicht wurde. Ihr südlicher Ableger ging über Dillenburg bzw. den Westerwald zum Mittelrhein über Wetterau nach Frankfurt. Weiterhin war auf alten Karten ersichtlich, dass sie noch an einer bedeuteten Verkehrsstraße lag, die von den Niederlanden über Frankfurt nach Süddeutschland verlief.

Hieraus kann man erkennen, dass die Ginsberger Heide seinerzeit keine einsame Waldidylle war, was wir heute in ihr sehen. Die Heide war Jahrhunderte lang ein echter Verkehrsknotenpunkt. Wenn der Straßenschutz hier oben versagte machte sich ein Straßenräuberwesen breit. Man erzählte sich, dass öffters kölnische Bauern räuberische Überfälle auf dem auf der Heide gelegenen Wirtschaftshof unternommen hätten. Der Hof lag in der Nähe des heutigen Forsthauses. Er war erst zu Beginn des 19. Jahrhundert aufgegeben worden. Es war eine größere Ansiedlung gewesen was den Namen nach dem dort entspringenden Bach Wegebach gleich Webach führte. So sollten 1479 sogar zwölf Steuerpflichtige dort oben erwähnt worden sein. Zum Vergleich der Größe, Brauersdorf hatte 9, Oberholzklau 8, Eckmannshausen 8 und Oberfischbach 7 Steuerpflichtige zur damaligen Zeit.

Bereits 1319 sollte laut einer Urkunde dort auch eine Kirche gestanden haben. Diese ging in jenen Jahren aus dem Besitz des Klosters Keppel an die Grafen von Nassau. Es war die durch eine Flurkarte nachgewiesene Antoniuskapelle. Sie sollte in der vorreformierten Zeit ein beliebter Wallfahrtsort gewesen sein. Die Überlieferung sprach auch von einem Friedhof westlich des Forsthauses. Aber auch von einer Mühle sprachen die Urkunden, die nördlich der Heide gestanden haben sollte. Später war sie vermutlich nach Grund verlegt worden.

Anfang der 1900er Jahre wurde ein Sportplatz auf dem Giller gebaut. Hier fand das jährliche Gillerbergfest bis heute statt, was erstmals 1907 ausgerichtet wurde. Es ist heute das größte deutsche Bergturnfest. Im Jahre 1925 wurde die erste Gillerbergschanze erbaut. Sie wurde 1949 tüchtig umgebaut bzw. verbessert. Den Schanzenrekord von 43 Metern erzielte der mehrfache deutsche Meister, vielfacher Vierschanzentournee- und Olympiateilnehmer Alfred Grosche. Die Schanze wurde bis 2003 genutzt und 2012 abgebrochen. In den 1960 Jahren wurde ein Skilift neben die Schanze gebaut der heute noch besteht.

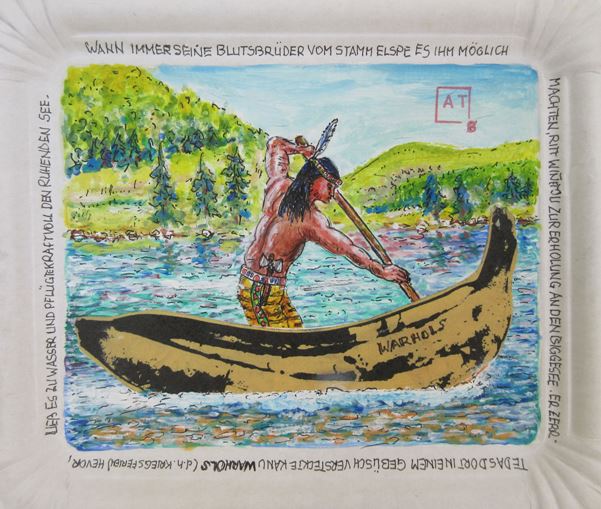

Seit 1991 war Hilchenbach und die Region Siegen Wittgenstein um ein kulturelles Großereignis auf der Ginsburger Heide reicher geworden. Immer zu Pfingsten entstand in einer außergewöhnlichen Landschaft eine Zelttheaterstadt. Der Giller bildet für fünf Tage dann immer die Kulisse für ein internationales Musik- und Theaterfestival der ganz besonderen Art. Jedes Jahr strömten über 50.000 Besucher in dieser Zeit auf den Giller um das abwechslungsreiche Programm Kultur Pur zu sehen.

Der Rothaarsteig, einer der bedeutensten Wanderwege in NRW, wurde am 6. Mai 2001 ausgerechnet auf der Ginsburg eröffnet. Sein Hauptweg führt von Brilon nach Dillenburg, überquerte den Giller und ist 156,8 Km lang. Das Wanderzeichen des Rothaarsteiges war ein auf dem Rücken liegendes weißes R auf rotem Grund. Er verläuft zumeist entlang der Rhein-Weser-Wasserscheide durch bewaldete Berge.

Aber auch weitere Veranstaltungen, Begegnungen und Zeltlager finden heute noch jährlich auf dem Giller statt. Somit ist die Ginsberger Heide seit vielen Jahrhunderten ein Mittelpunkt und Zentrum das seines Gleichen sucht.

Literaturnachweis:Dr. Hermann Böttger: Die Ginsberger Heide – eine historische Stätte

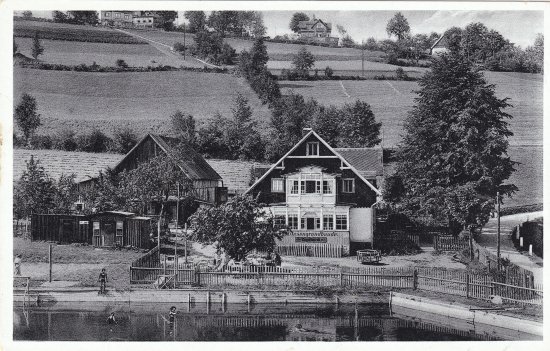

Wassermassen waren für Weidenau erst hemmend dann ein Segen von Heinz Bensberg

Am 21. Dezember 1333 wurde Weidenau erstmals urkundlich erwähnt und zwar unter dem Namen Wydenouwe und 1441 unter Wydenauw. Auf Siegerländer Platt wurde Weidenau als Wirenau bezeichnet. Zusammen mit den Ortsteilen Buschgotthardshütten, Fickenhütten, Haardt, Meinhaardt, Münkershütten, Müsenershütten und Schneppenkauten bildeten diese Gemeinden Jahrhunderte lang einen Schwerpunkt von der Eisenindustrie und dem Bergbau.

Durch den Erlass des deutschen Kaisers Wilhelm II. wurde 1888 festgelegt, dass alle Ortsteile den Namen Weidenau führen sollten. Am 10. Mai 1939 bekam Weidenau durch den Oberpräsidenten der preußischen Provinz Westfalen ein Wappen verliehen. Es war in Silber (Weiß). Ein blauer Wellenbalken ging quer durchs Bild und stand für die Flüsse Sieg und Ferndorf. Über dem blauen Balken war in der Mitte ein roter Hochofen mit schwarzer Öffnung. Links und rechts davon je drei rote Werkshallen. Unter dem Balken war eine bewurzelte Kopfweide mit rotem Stamm und acht grün beblätterten Zweigen, die für die Ortsnamen standen.

1955 bekam Weidenau die Bezeichnung Stadt von der NRW Landesregierung verliehen. Hier lag kein Gnadenakt eines Kaisers, keine Auswertungen landesherrlicher Spannungen oder wirtschaftliche Interessen eines Fürsten, wie bei den drei älteren Siegerländer Städten Siegen, Hilchenbach und Freudenberg, vor. Ab 1. Juli 1966 gehörte der Ort zur Stadt Hüttental, die am 1. Januar 1975 im Rahmen der kommunalen Neugliederung nach Siegen eingemeindet wurde. Bei der Eingemeindung nach Hüttental hatte Weidenau eine Fläche von 7,07 km² und über 16.000 Einwohner. Somit lebten 2.273 Personen je km² in Weidenau.

Vor der ersten Besiedlung im Weidenauer Raum gab es eine große sumpfige Fläche des Ferndorf- und des Siegtales. Diese Flüsse waren seinerzeit noch ungezähmt und gruben sich wohl zur Regenzeit und nach der Schneeschmelze auch ab und zu ein neues Bett. Auch die Hüttenleute, die durch Schlackenvorkommen im Weidenauer Raum nachweißbar waren, wurden noch nicht Herr über diese Wassermassen. Denn das früheste Abgabenverzeichnis, das um 1300 anzusetzen war, erwähnte in Weidenau nur vier sehr bescheidene Bauernhöfe. Noch 150 Jahre später 1461 erschienen erst 12 Zahlungspflichtige in Weidenau, unter denen sich drei Pächter von größeren Hofgütern befanden. Es waren 1. der landesherrliche Hof, 2. ein kirchlicher Hof auch Spitalshof genannt da er dem Hospital in Siegen gehörte und 3. der adlige-wildenburgische Hof.

Die Spuren jener Menschen die einst als die Ersten Land von den Ufern von Ferndorf und Sieg abrangen, was sie für die Erhaltung ihres Daseins benötigten, verlieren sich im Dunkel der Vergangenheit. Erwähnenswert ist noch, dass bei der Einmündung in Weidenau, wo sich das Wasser der Ferndorf mit der Sieg vereinte, die Ferndorf größer war und mehr Wasser brachte als die Sieg. Das Einzugsgebiet der Sieg war bis hierhin 134,2 km² und der Ferndorfbach hatte ein Einzugsgebiet von 153,2 km². Wegen den Städten Siegen und Siegburg sowie dem Siegerland wurde der Name Sieg natürlich beibehalten.

Ein großer Teil der versumpften Talsohle war inzwischen entwässert aber sie blieb im Landes oder kirchlichem Besitz. Die landwirtschaftliche Lage hatte sich wohl kaum verbessert. Denn das Dörfchen war seinerzeit nicht größer als Beienbach oder Feuersbach aber kleiner als Nenkersdorf oder Walpersdof mit 21, Rudersdorf mit 24 und Wilnsdorf mit 28 Steuerzahlern. Niemand hatte damals ahnen können, dass ein vollkommener Wandel in der Entwicklung bevor stand. Was weit über 100 Jahre ein gewaltiges Hemmnis gewesen war wurde nun ein Segen, nämlich der Wasserreichtum.

Man hatte inzwischen gelernt, die Kraft des fliesenden Wasser für die Eisenindustrie durch die Wasserräder zu nutzen. Überall entstanden an den größeren Bächen Blashütten, die Vorläufer der Hammerhütten und Hochöfen. Das Lied der Hämmer zog die Menschen mehr und mehr in seinen Bann. Zu den Weidenauern kamen andere kräftige Männer aus dem Siegerland. Die Blütezeit der Eisenindustrie brach an. Es begann das Wachstum der Hüttendörfer an Ferndorf und Sieg, denn der Mensch hatte es gelernt die Wasserkraft der Flussläufe in seinen Dienst zu stellen. Fleiß, Können und Schaffensdrang der Siegerländer Menschen begründeten die Hammer- und Hüttenblühte von damals.

1417 wurden sie erstmals erfasst. Am Ende des Jahrhunderts gab es im Siegerland 38 Eisenwerke, von denen zehn Stück im Weidenauer Raum waren, nämlich drei Blashütten und sieben Hammerhütten. Dadurch wurde der Weidenauer Raum industrieller Mittelpunkt des Siegerlandes. Als ob diese Ansiedlungen noch nicht genug gewesen wären baute man gegen Ende des 17. Jahrhundert noch ein Hammerwerk in Schneppenkauten. Es hatte aber nicht lange bestanden, da man wegen der Wasserentnahme große Schwierigkeiten hatte.

Auf einer Karte waren alle die unzähligen Gräben von den Wasserläufen aufgelistet. Wenn man die Karte betrachtete dachte man es wäre ein Bild der Grachten von Amsterdam. Durch all diese Gräben waren Ferndorf und Sieg gut entwässert und man konnte dadurch die von Menschen erschaffene Bewässerung der Wiesen gut durchführen. Bereits 1566 wurde in Weidenau ein Wiesenknecht erwähnt. Er stand in den gräflichen Diensten und war für die Bewässerung und Pflege der Wiesen zuständig.

Kurz nach dem Bau der Hüttenwerke entstanden in kurzer Zeit sieben neue Dörfer auf der entwässerten Fläche aber immer noch voneinander getrennt. Damit war der Weidenauer Raum auch der dicht besiedelste des Siegerlandes. Wohlhabende Hammer- und Hüttengewerke zeigten die Steuerlisten des 16. Jahrhundert. Die Kasse des Grafen war durch die Freiheitskämpfe der Holländer geleert worden, so dass er den großen Weidenauer Hof und all seine Hauberge an zahlungskräftige Hammergewerken verkaufte. Zur selben Zeit kam das Siegener Hospital in Geldnöte und veräußerte seinen Grundbesitz in Weidenau. Damit war das linke Ferndorfufer in die Hände der Bewohner von Weidenau gelangt und die Entwicklung nahm seinen Lauf.

1566 hatte Weidenau 266 Einwohner und war damit die drittgrößte Gemeinde des Siegerlandes. Das rechte Ferndorfufer blieb aber im Besitz der Grafen, es war der Hof Füsselbach. Er wurde Witwensitz und hieß von da an Charlottental. Den Hauberg dazu erweiterte Fürst Johann Moritz zu einem Wildpark. Aber auch in Weidenau wuchsen die Bäume nicht in den Himmel wegen den eigenwilligen Landesvätern. Noch galt der Grundsatz, dass der Fürst und sein Volk eine Religionsgemeinschaft bildeten. So war es auch 1626 als der Katholische Graf Johann der Jüngere seine Untertanen wieder katholisch machen wollte. Bei der Einführung der Revolution 1530 hatte wohl kein Ort des Johannlandes damals so hartnäckig Widerstand geleistet wie Weidenau. Ja Weidenau wurde der Mittelpunkt des Widerstandes gegen fürstliche Despotie. Der Fürst führte eine Misswirtschaft und presste quasi seine Untertanen durch untragbare Steuerlasten aus. Die Weidenauer Gewerken waren nicht nur wirtschaftlich unabhängig geworden, sie waren es auch weltanschaulich.

Durch die Festnahme des gehbehinderten Führers Friedrich Flender, konnten die anderen Rebellenführer sich durch einen Sprung über die Ferndorf ins evangelische Land retten. Die Ferndorf war damals so etwas wie der eiserne Vorhang. Friedrich Flender der 1707 hingerichtet wurde, büste somit sein Eintreten für die Freiheit mit dem Tode. Die letzte Ruhestätte fand er auf dem alten Weidenauer Friedhof, wo die Gemeinde ihm ein würdiges Denkmal errichtet hatte. Aber auch die Pest hatte in den 20er Jahren des 17. Jahrhundert sehr viele Opfer gefordert. Etwa zwei Drittel der Bevölkerung erlagen ihr.

Ab 1743 wurden die Folgen der konfessionellen und politischen Wirren und das massenhafte Sterben langsam überwunden. Die erste große Fernstraße von Elberfeld nach Frankfurt, die 1770 bis 1780 gebaut wurde, führte durch Weidenau und brachte große Vorteile. Der Absatz der Weidenauer Werke ins Märkische und Niederbergische wurde erleichtert, aber auch der Holzkohlekauf aus dem Olper Land und später die Steinkohle von der Ruhr. Mit 1.100 Einwohner war Weidenau im Jahre 1806, es war der Beginn der französischen Fremdherrschaft, der größte Ort im Lande.

Durch die Neuordnung Europas fiel das Siegerland an den aufstrebenden preußischen Staat. Auch auf dem wirtschaftlichem Gebiet brachte das 19. Jahrhundert manche Änderung. Neue große Werke entstanden, denn aus den alten Hammerhütten wurden Puddel- und Walzwerke. Auswärtiges Kapital von der Rolands- und Bremerhütte drohte die Macht an sich zu reisen, aber der Geist der bodenständigen kleinen und mittleren Unternehmen blieb erhalten. Aus bescheidenen Anfängen entwickelten sich die Eisen- und Walzengießereien und eine weiterverarbeitende Blechindustrie von Weltruf.

Die neugegründete Rolandshütte trug mit dazu bei, denn sie war jahrzehntelang ein Wahrzeichen im Herzen Weidenaus. Die Bedeutung dieser Hütte brachte die Handelskammer in ihrem Jahresbericht von 1867 zum Ausdruck. Sie schrieb, dass die neuerbauten Hochöfen der Rolandshütte dieselbe Tagesleistung hätten wie die größten Öfen dieser Art in Deutschland und England. Die Einwohnerzahl stieg in den ersten 100 Jahren unter preußischer Verwaltung um das Zehnfache.

Jahrhunderte lang hatte man auf den Hütten nur wirtschaftlich gedacht. Fleißige Arbeit an der Walze, am Puddelofen und im Hauberg, Wiese und Feld standen an erster Stelle. Geldverdienen und sparen wurden ganz groß geschrieben. Gewaltige Schornsteinriesen, mächtige Grubenfördertürme, riesige Schlackenhalden, bekannte Walzengießereien und Fabrikbauten einer leistungsfähigen Blechwarenindustrie bestimmten viele Jahrzehnte das äußere Bild dieser Gemeinde, die sich zu der größten des Siegerlandes entwickeln konnte.

Die Weidenauer Industrie kannte nicht nur Zeiten der Blüte sondern auch die der Krise. Doch die Schaffenskraft der Weidenauer Industrie blieb trotz aller Stürme ungebrochen. Den ersten großen Rückschlag brachte der 30 jährige Krieg mit dem Niedergang der deutschen Wirtschaft. Ganz langsam erholte man sich wieder. Die zweite Krise kam, so merkwürdig es klingen mag, mit dem Bau der Eisenbahnlinie. Große Mengen von Eisenerz wurden aus dem Siegerland in das Kohlegebiet zu den neuen Hochöfen gefahren. Der dritte Rückschlag brachte der erste Weltkrieg mit der großen Inflation und das Sterben der Hütten nahm seinen Lauf.

Durch die günstige Verkehrslage blühte die Siedlung Haardt immer mehr auf und drückte das namensgebende Dorf Weidenau in den Hintergrund. Post und Bahn trugen ab 1866 den Namen Haardt (Sieg). Trotz aller Bemühungen wurde der Name Weidenau durch Kaiserlichen Erlass vom 21.7.1888 für die zusammengewachsenen Ortsteile festgelegt. Also genau 555 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung. Der Grund, dass Weidenau von allen Ortsnamen genommen wurde lag wohl daran, dass es etwa in der Mitte der Ortschaften lag und die älteste war. Knapp 50 Jahre später, nämlich am 1. April 1957, erhielt Weidenau erneut Zuwachs und zwar das nördliche Alt-Buschgotthardtshütten.

Karl Sassmann, der von 1878 bis 1916 Gemeindevorsteher war, hatte gegen großen Widerstand den Erwerb des Bismarckplatzes und den Bau der Bismarckhalle durchgesetzt. Bei seinem Ausscheiden aus dem Amt wurde er Ehrenbürger der Gemeinde. Er hatte nicht nur seiner Gemeinde sondern dem mittleren Siegerland die erste Kulturhalle geschaffen und dazu beigetragen Weidenau zum kulturellen Mittelpunkt des Siegerlandes zu machen.

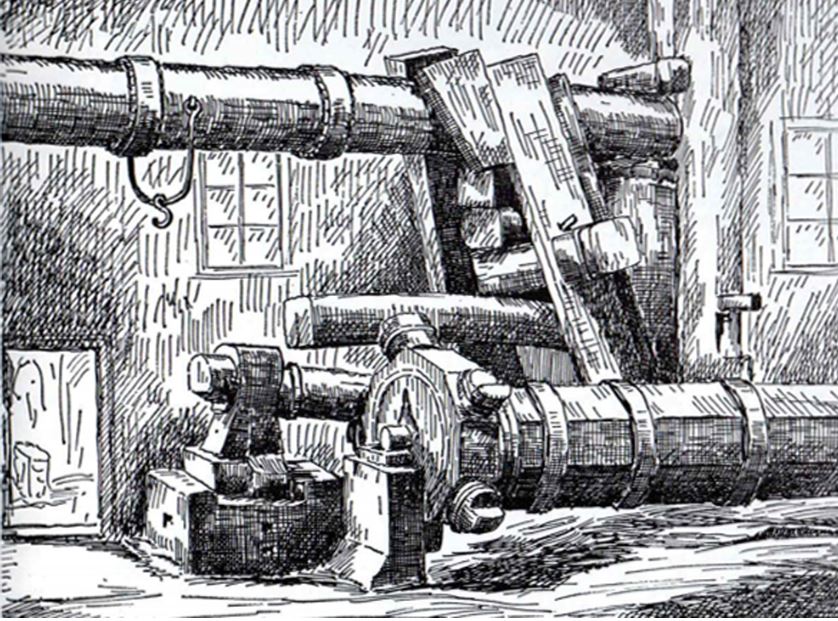

Das Beitragsbild gehört zu diesem Text und zeigt den Halbachhammer, bereits 1502 in Weidenau erwähnt, 1900 stillgelegt, befindet sich im Essener Museum und die Zeichnung ist von Fritz Kraus 1971.

Karin von Gymnich schließt THE READER IS PRESENT mit diesem schönen Gedicht zur aktuellen Lage:

Auf Straßen und Plätzen kein Gewimmel,

über uns klarblauer Himmel

ohne Streifen und Abgase.

Es danken Augen sehr und Nase.

Eltern erfahren jetzt, warum Erzieher klagen,

sie müssen ganztags jetzt die eig‘ne Brut ertragen.

Sie können ihrem Auftrag nicht entflieh’n,

Die Kinder selbst mal richtig zu erzieh’n.

So hat Corona seine guten Seiten,

Vielleicht ein Übungsfeld für spät‘re Zeiten.