Unterwegs mit dem Narrenschiff

4. April 2020

Die Figur des Narren fasziniert die Welt schon lange. Ob Clown, dummer August, Till Eulenspiegel, Joker, Harlekin, die Gesichter des Narren sind vielfältig und haben doch alle die gleiche Motivation: der Menschheit einen Spiegel vorzuhalten.

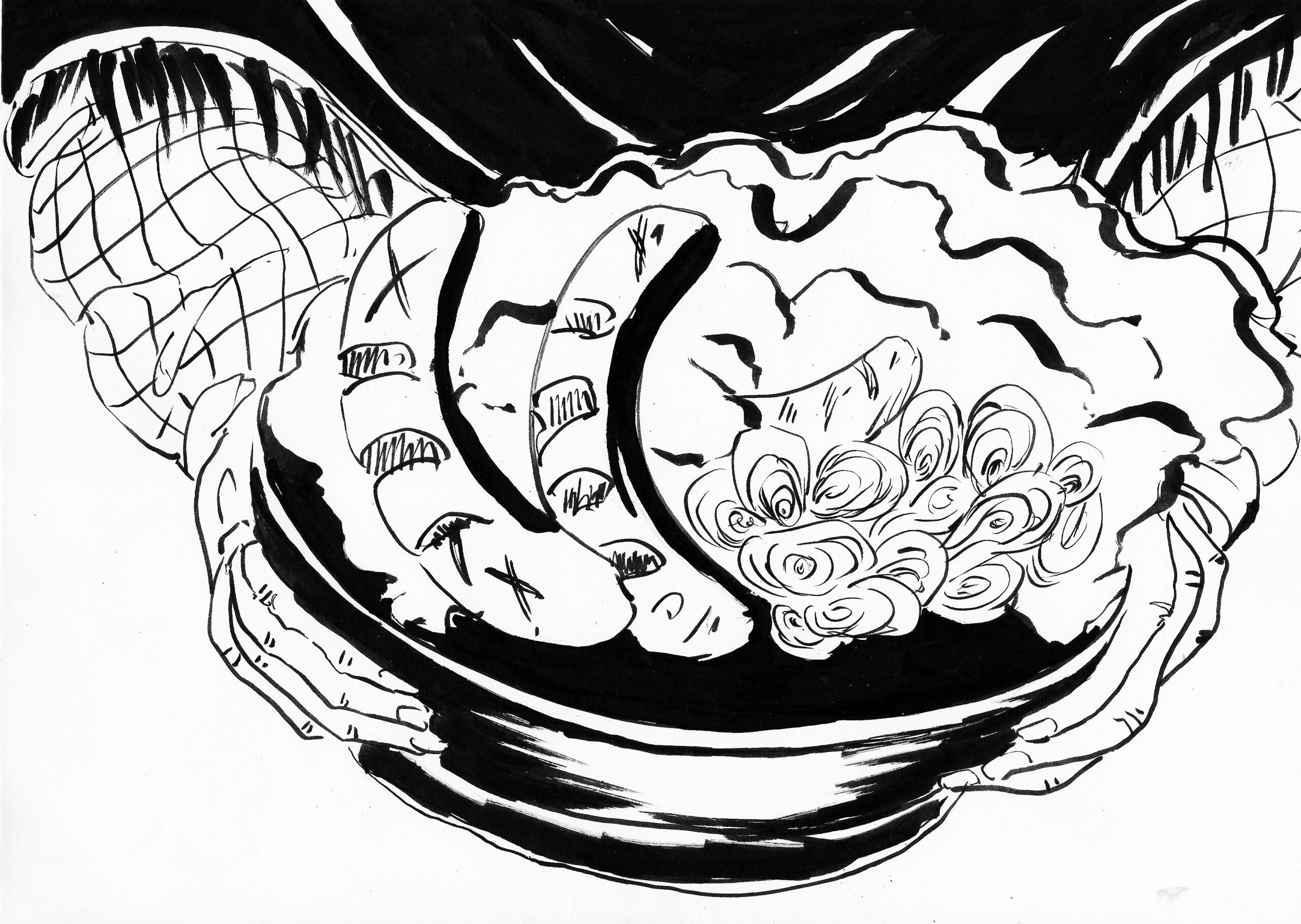

Das Narrenschiff von Hieronymus Bosch entstand zwischen 1490 und 1510

Einen Spiegel hält uns gerade die Coronakrise vor, sie hat unseren Alltag in einen Narrentanz verwandelt, dank ihr sind wir nun worldwide reduziert auf das Nötigste und das ist nicht mehr viel. Ein paar online Kontakte, die Familie, ansonsten Abstand halten, vor allem in freier Natur. Wir sitzen seit vier Wochen zu Hause und es ist kein Ende in Sicht, gleichzeitig fühlt es sich an, als wäre das schon immer so.

Letzte Woche schrieb mir ein Freund, er würde weiter täglich arbeiten gehen müssen. Jeden Morgen fährt er mit der Bahn in die Institution, dessen Angestellter er ist, plant Veranstaltungen, die wahrscheinlich niemals stattfinden und sagt die bereits geplanten ab. Millionen Menschen sitzen in Homeoffices und versuchen Meetings zu realisieren, um Ressourcen zu planen, von denen niemand weiß, ob sie gebraucht werden, sie erstellen Statistiken, die sich vielleicht nie bewahrheiten werden. Die Gegenwart ist auf unbestimmte Zeit aus den Angeln gehoben.

Meine hat sich inzwischen auf die Quadratmeter unserer Wohnfläche reduziert.

Ich bin erschrocken über diese eigene Wahrnehmung, in der ein geregelter Alltag jenseits der eigenen vier Wände schon als absurde Utopie erscheint.

Als wäre, das Leben von früher, die Welt wie wir sie kennen, nur ein Witz gewesen, eine Idiotie, ein Motor, der ins Leere lief, mit dem Sinn, sich vor allem selbst produktiv zu halten. Eine Wirtschaft, deren Ziel es war, sich ins Unendliche aufzublasen und dabei darauf bedacht war, den Kollateralschaden am Planeten Erde erfolgreich zu übersehen. Diesem absurden Lauf ins Leere hat Corona ein abruptes Ende bereitet und seitdem befinden wir uns im freien Fall.

Oder ist unsere Reise nach Narragonien nur einfach noch sichtbarer geworden?

Systemrelevant, ist das Wort der Zeit, und bezeichnet, welche Berufe notwendig sind und welche nicht. Pflegeberufe, Mediziner, Müllmänner, Handwerker, Bankangestellte Reinigungskolonnen in Krankenhäusern und Verkäufer:innen. Der Rest wird nicht mehr gebraucht.

Der Anthropologe David Graeber hat mit seinen Bullshitjobs schon lange darauf aufmerksam gemacht, dass wir eine Gesellschaft der Lächerlichkeit sind, in der Jobs erfunden werden, um mehr zu arbeiten, um ein perfides System anzutreiben, indem es nur darum geht, immer schneller, immer weiter zu kommen. In Wirklichkeit treiben wir ins Leere, treiben die Motoren an, die zu unserem eigenen Untergang führen. Das war für Graeber schon seit der Wirtschaftskrise 2008 klar. Aber die wurde erfolgreich ignoriert, mit immer neuen Schuldenbergen überdeckt, Akten geführt, angesammelt und sortiert, voll mit sinnlosen Tätigkeiten, die ein Wirtschaftssystem erzeugt, das wir gemeinhin Kapitalismus nennen. Die Zeichen für den Untergang haben wir allerdings übersehen.

Corona zwingt uns nicht nur zum Anhalten, sondern auch dazu, genau Hinzusehen.

„Unendlicher Spaß“ schrieb der Ethnologe Thomas Hauschild in der Welt 2016 und stellte dabei die Überlegung an, woher plötzlich die ganzen Clowns auftauchten, die sich damals gerade mithilfe rechtsorientierter Bewegungen weltweit etablierten. Hauschild erinnerte daran, dass Spaßvögel, wie wir sie aus dem Karneval oder von Halloween kennen, dazu dienen, die soziale Ordnung herzustellen, nicht aber, die Welt zu regieren. Heute, nur vier Jahre später, und nicht nur nach Hanau, gehören die rechten Fratzen zum Establishment, sind zum Common Sense geworden. Haben wir den Spaß vielleicht zu weit getrieben?

Unsere Welt hat sich extrem schnell und extrem rasant angepasst, was bisher Netflix, Uber oder Airbnb nur virtuell leisteten, schafft nun der Virus in real. Um unsere Finanzmärkte zu schützen, das System am Atmen zu erhalten, haben wir zugeschaut, wie sich ein Virus in unglaublicher Geschwindigkeit auf der ganzen Welt verteilte, ohne uns klar zu machen, dass es unser eigenes Tempo war, mit dem wir das Virus in alle Ecken dieses Planeten geblasen wurde.

Unsere Blindheit, die dafür sorgt, dass wir lieber Billigware von Großkonzernen kaufen, auch wenn für die Produktion, Menschenrechte missachtet werden. Unsere Bequemlichkeit, mit der wir uns lieber nach Hause liefern lassen, und dafür in Kauf nehmen, dass die Umwelt zerstört und Menschen mit Dumpinglöhnen ruiniert werden. Unsere Ignoranz, die uns dazu bringt, Diktaturen zu dulden, die dafür sorgen, dass Menschen, die die Wahrheit sprechen, das Wort verboten wird. Schlimmer noch, wir akzeptieren eine falsifizierte Wirklichkeit, um ruhigen Gewissens zu sein und zu bleiben. Wir halten uns selbst zum Narren.

Hätten wir nur aufgeschrien, als in Wuhan die Whistleblower-Ärzte mundtot gemacht wurden, dann müssten wir uns heute nicht verzweifelt neuartige Schutzmasken auf Amazon aus China bestellen, nur, um damit den den alten Wahnsinn wieder neu in Gang zu bringen

Wir treiben in geistiger Armut und wissen nicht wohin.

Wir sind unterwegs auf dem Narrenschiff nach Narragonien.

Sebastian Brant hat darüber ein Buch geschrieben. Sein Werk wurde 1494 gedruckt und gilt noch heute als eines der großen Werke deutscher Literaturgeschichte.

Der Verleger des ersten deutschen Bestseller kam nirgendwo anders her als aus Südwestfalen, noch genauer aus Olpe. Auch ein historischer Tatbestand, der uns einlädt, die Zusammenhänge zwischen Stadt und Land neu zu denken.

Hier schließt sich der Kreis zu unserer Region Südwestfalen, die sich zwar gern dezent und beschaulich gibt, aber schon früh an dem großen Rad der Kulturgeschichte mitdrehte.

Johann Bergmann, ein Olper, gab das erste bedeutende literarische Werk seit Erfindung des Buchdrucks heraus. Ein Oeuvre, das, „seine symbolische Bedeutung über 500 Jahre hinweg bewahrt hat.“ Das Buch erschien in seiner deutschen Fassung zur Fastnacht 1494 in Basel, verlegt von Johann Bergmann von Olpe, zu der Zeit Dekan am Basler Münster.

Das es zur Fastnacht erschien, hatte wohl auch seine unübersehbaren Gründe, wenn wir uns an den weiter oben zitierten Text von dem Ethnologen Thomas Hauschild erinnern.

Sebastian Brant war Jurist, Politiker und Poet . Das Narrenschiff war der größte Erfolg in der deutschen Literatur bis zu Goethes „Werther“ und erlebte, vor allem in der lateinischen Übersetzung des Brant-Schülers Jakob Lochner, europaweite Verbreitung.

„Das Narrenschiff ist eine Moralsatire, eine einzige große Ermahnung, die in 112 Kapiteln alle nur erdenklichen Narrheiten der Menschheit, insbesondere die sieben Todsünden, in Versen anprangert“, so der Heidelberger Experte Thomas Wilhelmi.

Jedes Kapitel ist mit einem Holzschnitt versehen, davon einige auch vom jungen Albrecht Dürer, der vermutlich bis zum Pestwinter 1492/93 in Basel arbeitete.

Das Narrenschiff ist also ein kritisches Werk der Literaturgeschichte von langer Dauer, das unter dem Eindruck einer Pandemie geschrieben wurde. Zur Fastnacht veröffentlicht, ein Ritus, indem Schrecken und Trauma im Witz gebannt wird, sollte es die Menschheit erinnern, was Wesentlich, was Systemrelevant ist.

Der Brant-Spezialist und Germanist, Thomas Wilhelmi, kennt sich aus mit dem Leben des Johann Bergmanns von Olpe. Bergmann war Dekan am Münster, er besaß einige sehr einträgliche Altäre und konnte sich ein stattliches Anwesen auf dem Münsterhügel leisten, seinerzeit das Reichenviertel. Die Herausgabe des Narrenschiffs entsprang mehr literarisch-theologischem, denn finanziellem Interesse. Es ging darum, eine Botschaft zu verbreiten, die bis heute an Zugkraft nicht verloren hat. Intention war, kritisch zu zeigen, was überhaupt relevant ist.

Bergmann, der Name gehörte vielleicht Grubenbesitzern, es könnte sogar sein, dass es sich dabei um die Grube in Rhonard handelt (siehe meinen zweiten Beitrag Bullerbü und Borkenkäfer). Doch das kann nur vermutet werden, denn der Bergbau in Rhonard ist erst ab 1562 urkundlich belegt.

Was wir aber wissen, ist dass wir dieser Region einen großen Verleger zu verdanken haben. Einer, der es verstanden hat, einer wichtigen Stimme seiner Zeit, ein Sprachrohr zu geben, eingebunden zwischen zwei Buchdeckel, ein Text, der uns lesen lässt, was wirklich relevant ist, der uns zum Nachdenken und Weiterdenken auffordert.

Worte eines Autors, der uns aufruft, systemkritisch zu denken.

Hoffen wir, dass unsere Weltgesellschaft noch die Kurve in die richtige Richtung kriegt.

Dass es uns gelingt, jetzt, die Laufrichtung zu ändern, bevor Kafkas Katze uns fängt!

Rheinhard Mey hat 1998 ein Lied „Narrenschiff“ heraus gebracht, hier ist es zu hören.

Der Geschichtsbrunnen in Olpe

Die Bilder aus Olpe sind von Magdalena Bechheim, Herzlichen Dank dafür!