Krefeld (ES)

3. Juni 2022

“Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca.”

Jorge Luis Borges

No puede ser tan difícil encontrar un libro en una biblioteca, es cuestión de paciencia y destreza visual, ¡qué bueno sería encontrarlo! ¿Y si no es Manuel el autor? Habré perdido el tiempo, aunque al menos habré visitado Krefeld, pero, ¿dónde está Krefeld? Todos esos pensamientos se atropellan unos a otros en el tren entre Hamminkeln y Düsseldorf, donde me encontraré con Maike para hacer la última parte del viaje.

Nada más llegar, Maike responde mi pregunta y dice que estamos aún a unos treinta minutos de camino en coche. Parte de la organización de la Residencia de escritura de la zona de Niederrhein, Maike ha sido de gran ayuda desde el inicio del programa. Cuando le comenté mi intención de ir a Krefeld, se sumó al instante a la búsqueda. Perfecto, un par de manos y ojos extras para encontrar la Antología del Bajo Rin del año 1985.

Tengo la mala costumbre o la ignorancia de pensar que las grandes ciudades se corresponden con los principales clubes de fútbol, por eso siempre pensé que en Niederrhein la principal ciudad sería Mönchengladbach y no Krefeld, pero para mi sorpresa son ciudades similares en cuanto a habitantes e historia. Podría aburriros con datos históricos de Krefeld que acabo de buscar en Wikipedia, pero os ahorraré esa parte. Solo decir que es una ciudad de casi 250 mil habitantes, con grandes alamedas, varios museos, arquitectura Bauhaus y una creciente actividad cultural.

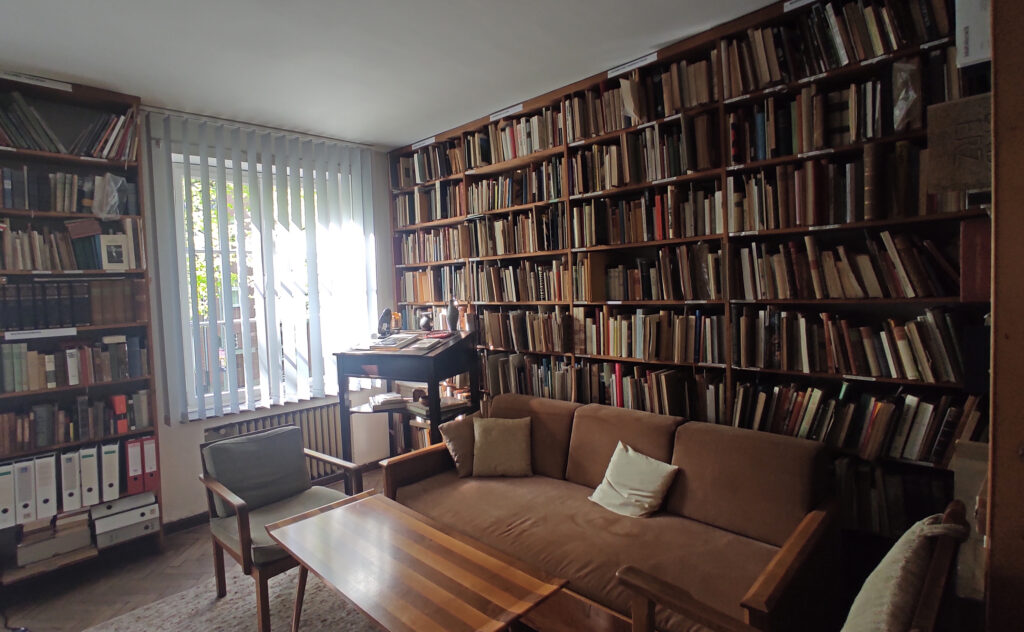

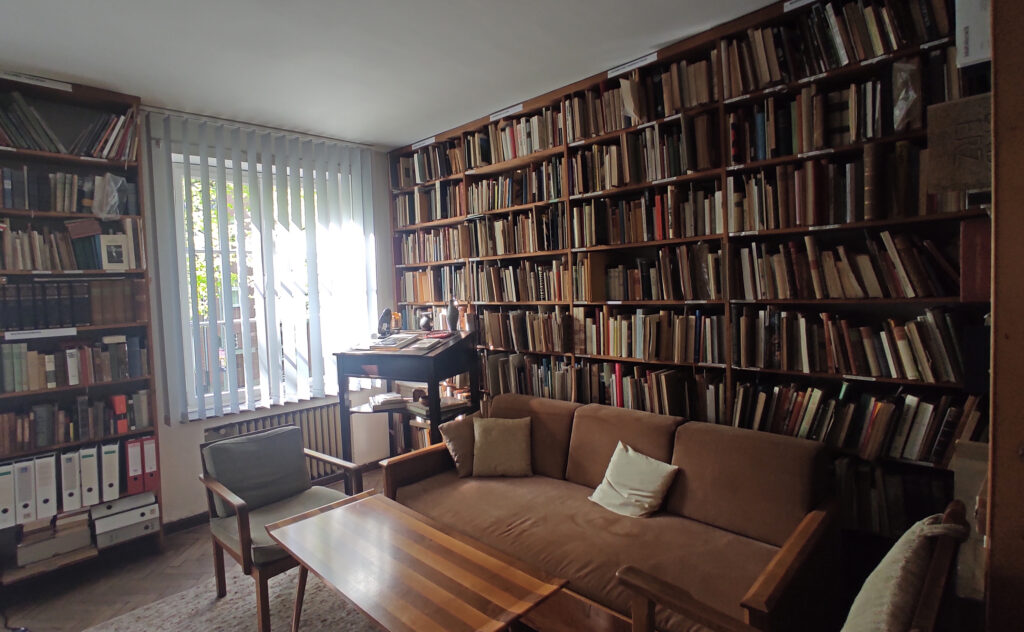

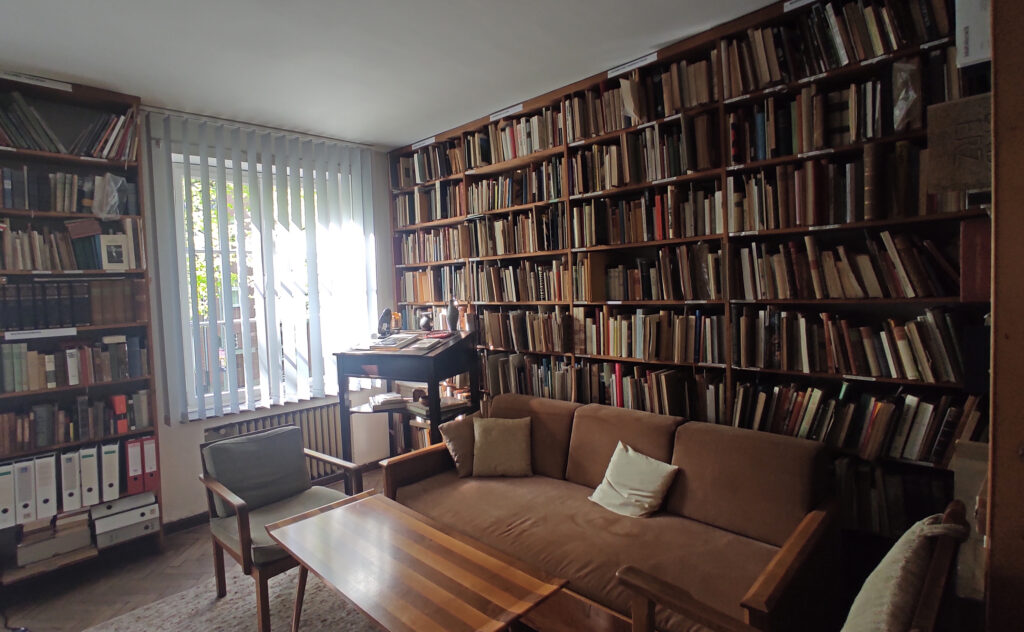

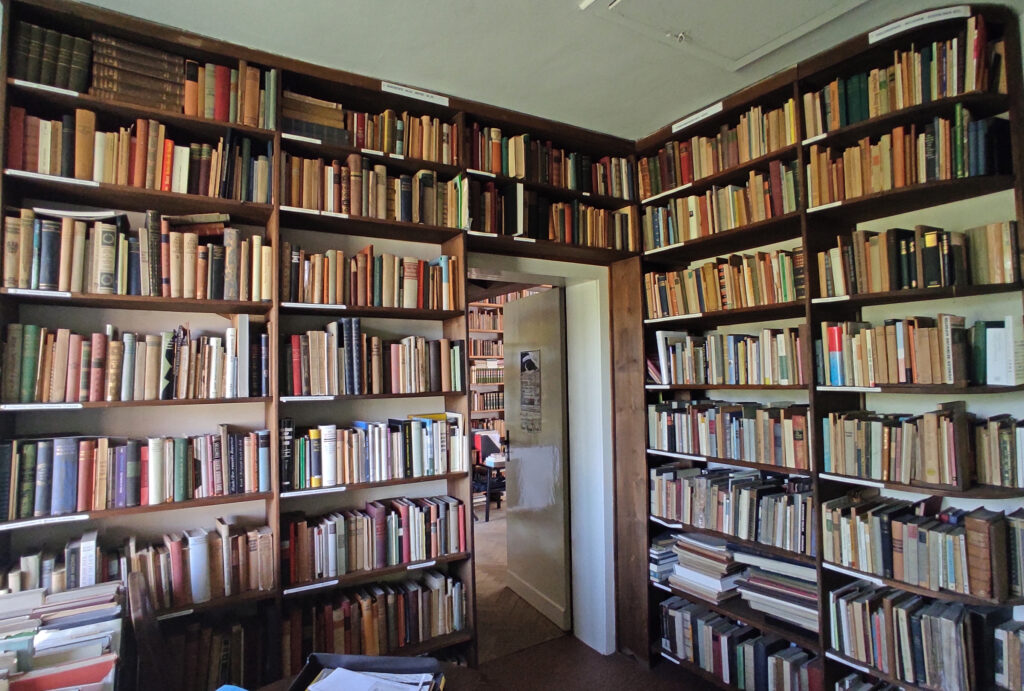

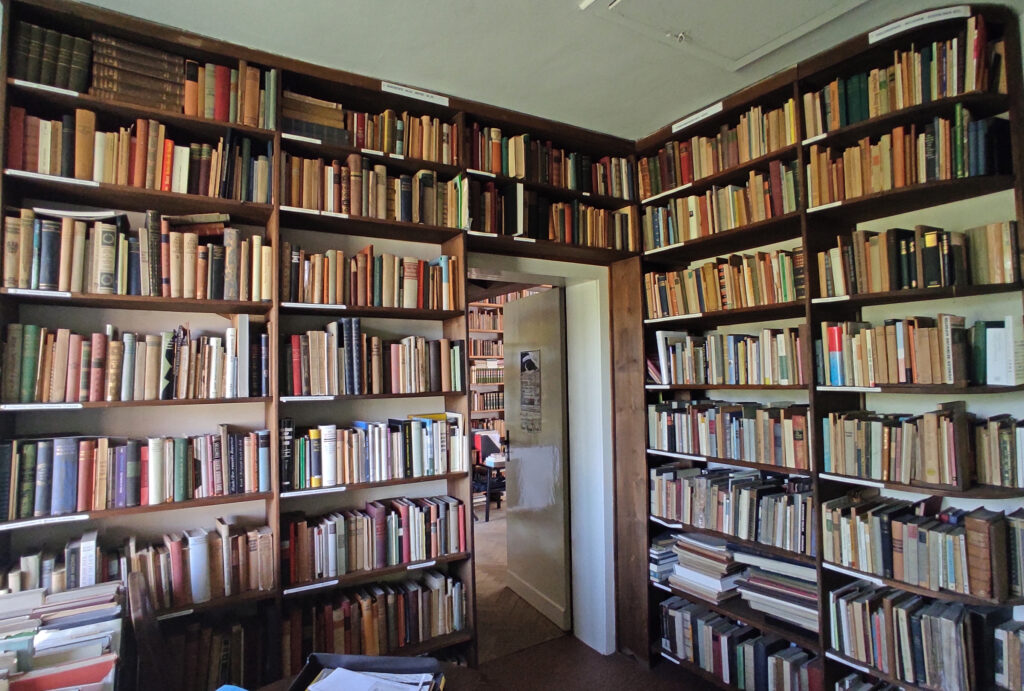

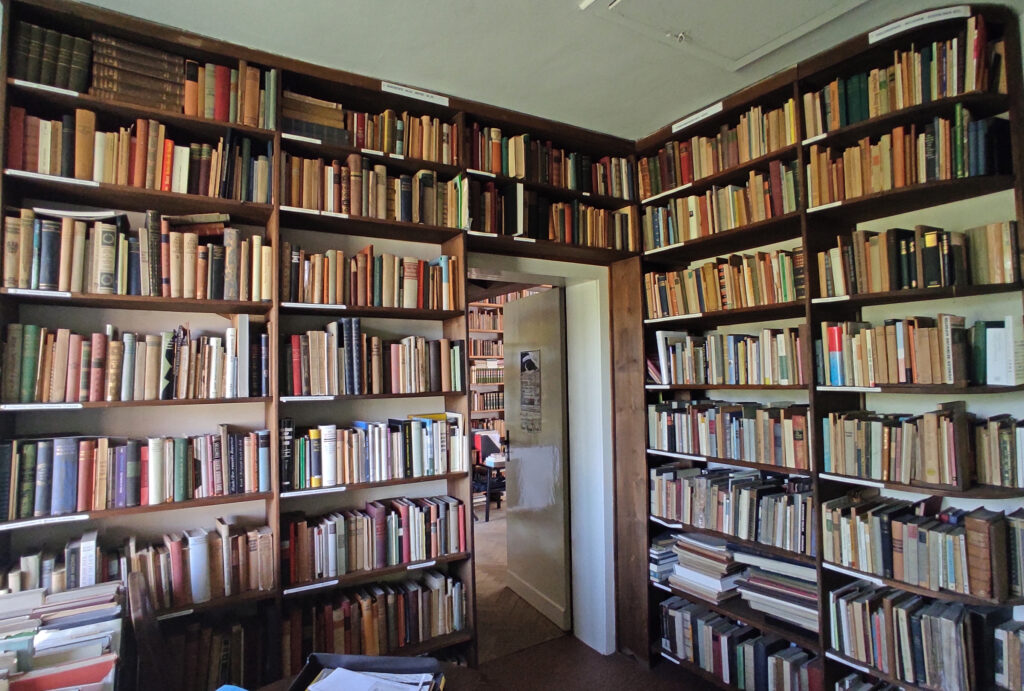

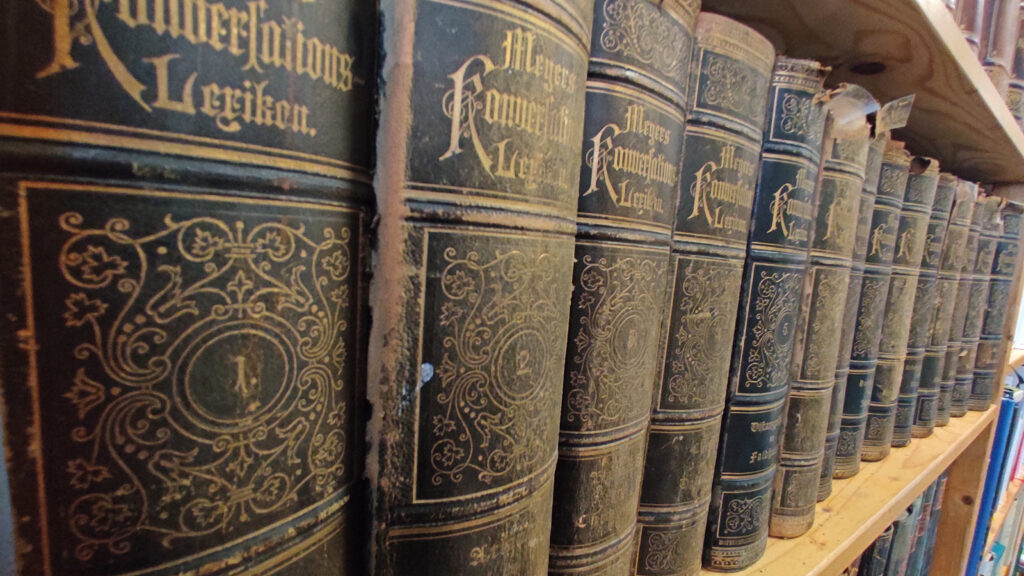

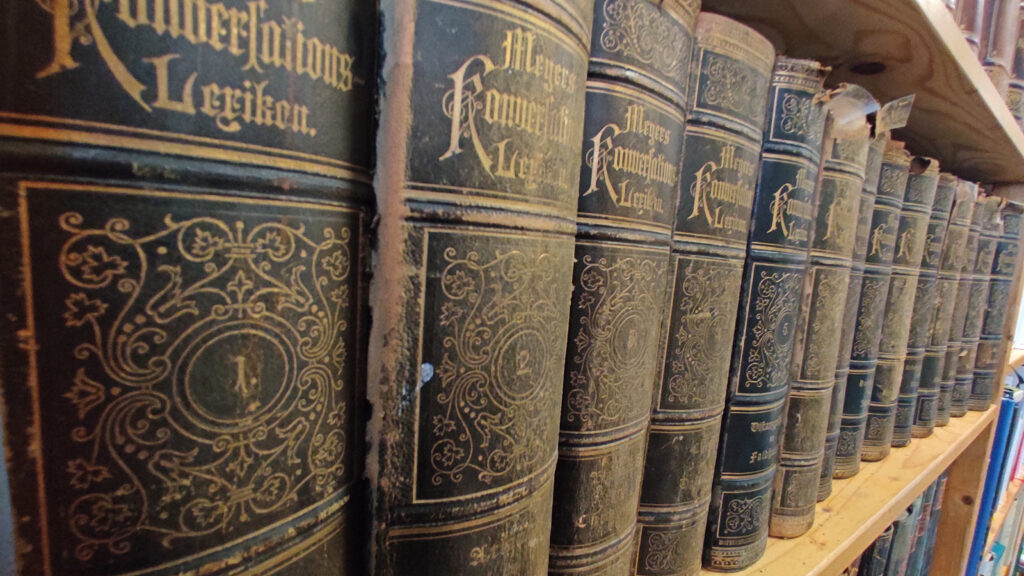

Al llegar a nuestro destino nos reciben los responsables de la casa de la literatura de Krefeld: Thomas, el director y conocido autor de thrillers, de unos cincuenta años y en traje de chaqueta, y su asistente, Marlene, especialista en literatura y quien lleva la parte de comunicación. Tras los saludos y presentaciones, hacemos una rápida visita a la casa. Estamos en un edificio que conserva la arquitectura y mobiliario de los años sesenta en algunas de sus habitaciones, lo que transmite la sensación de tiempo detenido. En la planta baja hay una pequeña sala para presentaciones y la biblioteca se sitúa en la planta superior junto al despacho de Thomas. Además de la atestada biblioteca, llaman mi atención la cocina y el cuarto de baño, en especial por los azulejos de colores vivos o con arabescos imposibles, propios de una película de Almodóvar.

Tras visitar la casa, aprender un poco sobre su historia y sobre sus anteriores inquilinos, Thomas se disculpa por tener otros compromisos que atender y nos quedamos con Marlene. “Ayer estuve mirando un par de horas en la biblioteca, pero no encontré nada“, nos dice de forma directa. Desde luego no es la forma más alentadora de empezar a buscar. Con la confianza de que varios ojos tendrán más posibilidades de encontrar el libro perdido, volvemos a la planta de arriba, a la enorme biblioteca, dispuestos a empezar la búsqueda.

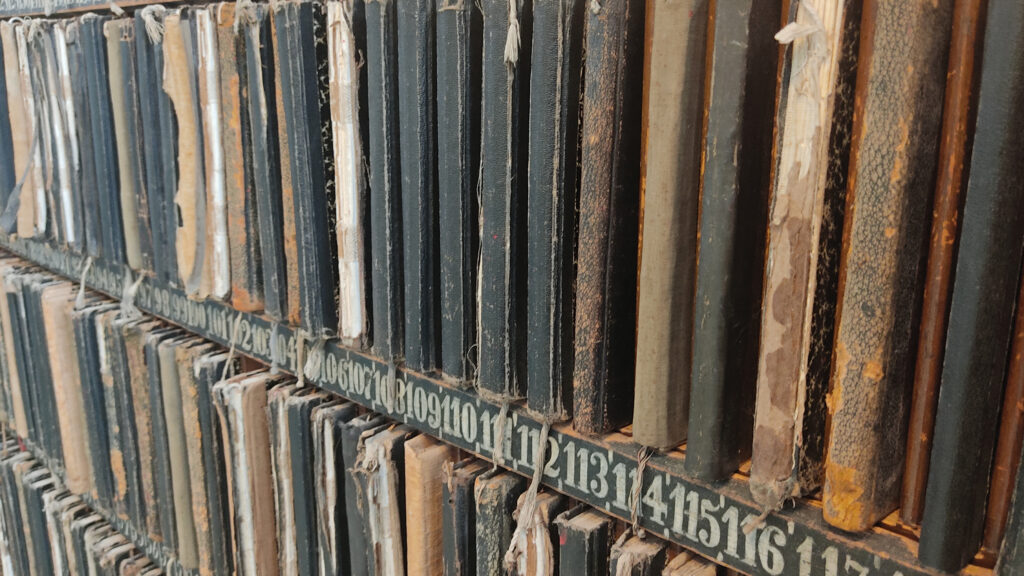

Somos tres, así que dividimos la biblioteca por zonas. En un primer vistazo cálculo que podemos terminar en un par de horas. Mi estimación varía en cuanto veo que en cada balda de la estantería hay dos filas de libros y que, en la mayoría de los casos, para poder observar bien los títulos de la balda interior hay que apartar los libros de la fila exterior. Doble trabajo, doble tiempo. Qué más da, nunca pensé que esto fuera a ser fácil.

Visitar una biblioteca ajena, o mirar la colección de discos de alguien, es algo muy personal, casi como leer su diario. Ahí expuestos en los anaqueles están sus gustos, intereses, afinidades e incluso sus odios. En mi caso, con un completo historial de juicios errados a mis espaldas, sigo extrayendo conclusiones erróneas sobre amigos o conocidos a partir de sus libros o discos. Soy esclavo de esa teoría de Pierre Bourdieu que define que lo que llamamos gustos son una serie de asociaciones simbólicas que usamos tanto para distinguirnos de quienes ostentan un estatus social inferior al nuestro como para aspirar al estatus que creemos merecer. El filósofo francés considera que el gusto es una forma de diferenciarnos de los demás, en resumen otro complejo más de clase que añadir a la lista. Si por el contrario visito una casa y no hay libros a la vista, siempre me acuerdo del consejo de John Waters, el director de cine: “Si vas a casa de alguien y no tiene libros, no te lo folles”. La idea es extrapolable a forjar una amistad, iniciar una relación amorosa o cualquier interacción entre dos personas que requiera un poco de sensibilidad.

Al inicio de la búsqueda me he detenido en cada ejemplar y lo he mirado con curiosidad, por si conocía al autor, el título o la editorial, pero tras despachar un par de estanterías me he convertido en una máquina, un escáner humano, con un solo objetivo: Antología del Bajo Rin. Si no leo algunas de esas palabras, mi vista no se detiene ni un segundo en el libro y paso al siguiente.

Miro la fila exterior: Uno, dos, tres, cuatro… hasta llegar a veintiséis. Aparto con mucho cuidado los veintiséis libros y miro la fila interior: Uno, dos, tres, cuatro… hasta llegar a veintitrés libros. Una, dos, tres, cuatro… hasta siete veces, una por cada una de las baldas de la estantería. Una, dos, tres, cuatro… He perdido la cuenta de cuántas estanterías he mirado y cuántas me quedan. Lo hago con cuidado, consciente de que el cerebro, por una cuestión evolutiva, crea atajos o minimiza sus funciones para ahorrar esfuerzos, como pasa con la lectura vertical o automática. Esto me recuerda el chiste de Woody Allen: “He hecho un curso de lectura rápida y he leído Guerra y paz en veinte minutos. Habla de Rusia.”

Siempre me han gustado las tareas en las que se repite una acción de forma mecánica y el resultado siempre es el mismo. Me reconforta esa seguridad en la que el error no parece tener cabida. En el siglo XIX hubiera sido el Messi de las cadenas de montaje, un superdotado dentro de la maquinaria de ensamblaje de cualquier fábrica, la envidia de todo obrero no cualificado. Además este trabajo de repetición, una vez asimilado, hace que mi cerebro se relaje y la creatividad se dispare. Pasa igual con la interpretación, hay un ejercicio básico en dirección de actores que es darles un trabajo manual durante la escena. De esa manera, concentrados en la tarea, se olvidan de que están actuando y su interpretación se hace más natural. Aunque, ¿es necesaria esa naturalidad? O es mejor que sepamos que estamos en una represent… Stop. Estoy divagando. MIERDA. He perdido el foco de la búsqueda. Vuelvo atrás, reviso de nuevo la fila. Debo estar concentrado o nunca terminaré de buscar, seré un Sísifo que acarrea libros sin vislumbrar nunca la cima.

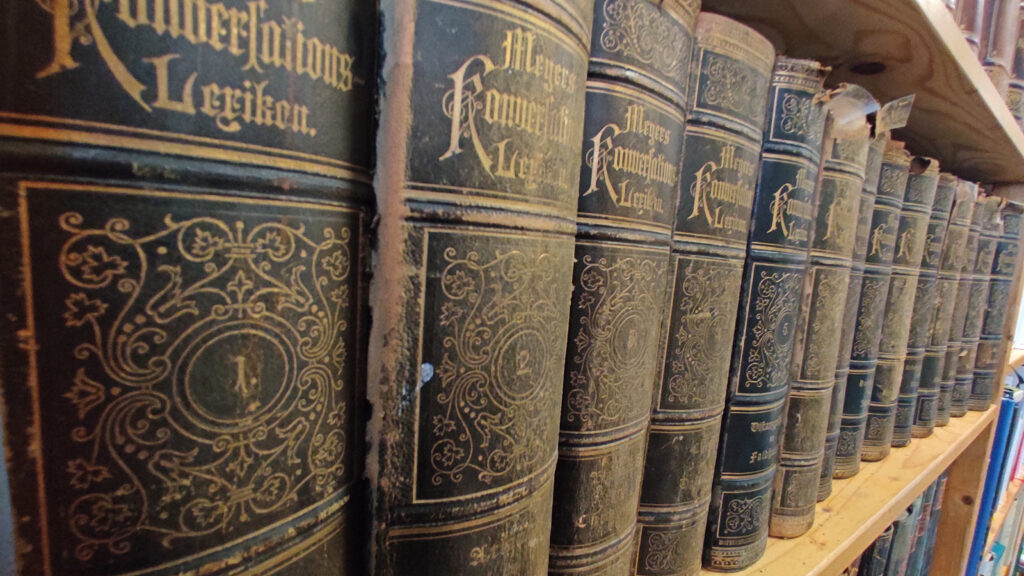

Evito transmitir a Maike y Marlene mi satisfacción por el trabajo mecánico y el don que tengo para ejecutarlo. Ellas no parecen estar pasándolo tan bien y no sé si voy a ser capaz de explicárselo de forma convincente. Tras un par de horas de búsqueda sin éxito, hacemos un descanso. Nos sentamos en el jardín bajo la sombra proyectada por la enorme torre de agua anexa a nuestro edificio. Nos acompaña Thomas, quien se interesa por la historia de mi tío abuelo. En cuestión de un par de frases veo como su mente de autor de thrillers trabajaba a toda máquina ofreciéndome posibles hilos argumentales para la historia de Manuel. Abrumado por ser el centro de atención, cambio de tema y pregunto por Otis Bruns, el antiguo propietario de la mayoría de la colección de libros que llenan la casa. Al instante me doy cuenta que he tocado un tema sensible. El señor Bruns fue un activo colaborador nazi, por lo que aceptar su herencia fue una difícil decisión para la casa de la Literatura. Pero son libros, algunos ejemplares únicos, incunables y obras descatalogadas. ¿Qué sería de una casa de la literatura sin libros? Por eso desde hace años intentan que el nombre de Otis Bruns no esté ligado a su labor de fomento de la cultura y la literatura en Krefeld. Es interesante que estamos en procesos contrarios, por mi parte estoy en un viaje en búsqueda de recuerdos y memoria, haciendo arqueología familiar para reconstruir la figura de mi tío abuelo Manuel, mientras que ellos están inmersos en un camino de olvido, de borrar esos restos del pasado que tanto tiempo después todavía pesan como una losa.

Volvemos a la biblioteca y un escalofrío me recorre la espalda como una descarga eléctrica. ¿Y si han cambiado la cubierta del libro?¿O sí ya lo he pasado por alto?¿ O simplemente no está allí? Quedan pocas estanterías por revisar, así que lo más lógico es continuar, aunque la duda ya se ha instalado en mí. Nos encontramos los tres en la última estantería, yo en las baldas de abajo, Marlene en las centrales y Maike en las superiores. Pienso que sería mucha casualidad que el libro estuviera en esa última. Ocurre lo que tiene que ocurrir: No encontramos nada. La realidad se impone.

Hemos removido toda una biblioteca con él único indicio de una siglas (M.C. Bautista) que podrían corresponder a las de mi tío abuelo. ¿Qué esperaba que ocurriera? Mi cara de decepción contrasta con la de Marlene que con un gesto, entre cansancio y resignación, nos indica que la sigamos.

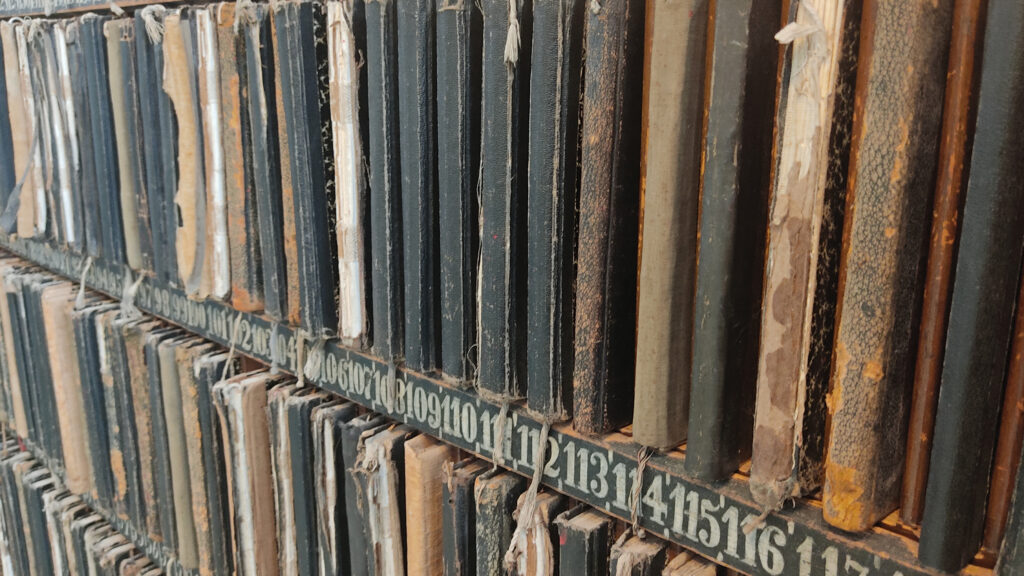

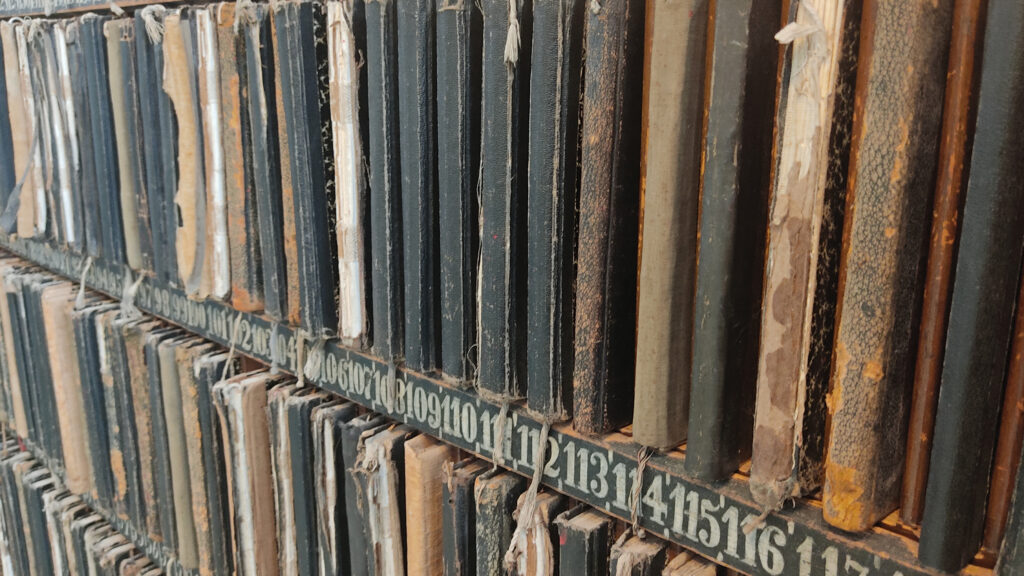

Desde una esquina del jardín descendemos un par de peldaños y nos situamos frente a una puerta semioculta por la vegetación. El chirrido metálico de la puerta ya es una clara señal de que nos adentramos en terreno ignoto. Estamos en una gran superficie interrumpida por algunas columnas y que parece corresponder a las plantas superiores de la casa si éstas no tuvieran paredes. Hay muebles, un par de viejos cortacésped y libros, muchos libros. El techo bajo y la poca iluminación, filtrada por un par de estrechas ventanas, no ayudan a hacer el espacio más acogedor. Los libros están en cajas de cartón (cajas de plátanos para ser más exactos. Si visitan cualquier stand de libros de segunda mano o cualquier anticuario es fácil encontrar que la mayoría se guardan en cajas de plátanos. ¿Por qué esa y no otra fruta? ¿Por qué los bibliófilos solo guardan su material en cajas de bananas? ¿Qué conexión hay entre los libreros y los vendedores de plátanos? ¿Qué nos ocultan? ¿En qué se parece un plátano a un libro? De momento no estoy preparado para desentrañar todos estos enigmas que preocupan a la humanidad, como el monstruo del lago Ness o el valor de las criptomonedas, pero estoy seguro de que hay una explicación).

En el sótano están los libros que tienen alguna tara, los deteriorados y mal conservados, o los que pertenecen a malas ediciones y que no merece la pena exponer en la biblioteca. Pienso: ¿Por qué no hemos empezado por aquí desde el principio? En este nuevo escenario la dificultad de la búsqueda estriba en el polvo acumulado entre los libros, que hacen que estornude sin parar y tenga los ojos irritados y llorosos. Me siento en el Disneyworld de los ácaros.

En El Club Dumas de Perez Reverte el personaje principal es una especie de Indiana Jones de bibliotecas, Lucas Corso, quien debe resolver un asesinato a partir de la búsqueda de un libro. Parecido al Guillermo de Baskerville, un trasunto de Sherlock Holmes medieval, de El Nombre de la Rosa de Umberto Eco. En ambos casos, un libro se sitúa en el centro de una trama de asesinatos. ¿Hay en mi historia un crimen sin resolver a partir de un libro? ¿Será esto el inicio de un misterio más allá de mi tío abuelo? Y si hasta ahora todo ha sido un MacGuffin y la verdadera historia empieza aquí. Nunca lo sabremos si no encuentro esa maldita antología.

Manuales de jardinería, manuales de autoayuda, manuales de informática, libros de crímenes y misterio, manuales de autoayuda disfrazados de manuales de jardinería… En qué momento he terminado en este sótano hasta arriba de polvo. El estornudo y los mocos dificultan la tarea, pero ya he llegado demasiado lejos para rendirme. Uso mi mascarilla, si funcionó contra el Corona virus podrá también hacerlo con esto. Algo mejora, pero es como si el polvo ya se hubiera instalado en mi organismo. Soy como esos alcohólicos que al probar una simple gota de alcohol recaen en su adicción. Sigo estornudando.

La lista de libros desaparecidos a lo largo de la historia es mayor que la de aquellos que han sobrevivido y aún así hay tantos por leer… Ya sea por accidente, incendios en bibliotecas, de Alejandría a Sarajevo o Iraq, censura o el simple olvido han hecho desaparecer gran parte de la obra escrita de la humanidad. Frente a mí, entre todo este montón de libros, se encuentran los mejores o, al menos, los más destacados pensamientos, reflexiones o experiencias de todos estos autores o autoras olvidados, sepultados entre otros libros y ya sin esperanza de volver a ser leídos. Esto reafirma mi creencia en que lo natural es leer y que la escritura es una forma de tortura autoinflingida y que, pese a todo, seguimos practicando. De nuevo Woody Allen, él explica mejor que yo esa paradoja: Las dos señoras que están en un hotel de montaña y una de ellas se queja de que la comida es malísima y la otra le responde: “Y las raciones son tan pequeñas”.

“¡Aquí! Lo encontré”

Tardo un par de segundos en reaccionar al grito de Maike, absorto como estoy en mis pensamientos. Soy como un condenado a muerte que sube hasta el cadalso y le indultan cuando ya tiene la soga al cuello, en el que el primer sentimiento que experimenta no es alegría por la posibilidad de seguir vivo, sino enfado por la interrupción del proceso de ejecución.

El libro está en buen estado: el lomo algo amarillento como si hubiera pertenecido a la biblioteca de un fumador y la esquina superior izquierda algo doblada por un golpe. Lo abrimos por el índice: Leonhard Junghans, Brunhilde Elbin, Valeria Melis, Martin Heinrichs, M.C. Bautista… Página 85. Impaciente por saber si M.C. es mi tío abuelo, abro el libro por la página 79, paso un par de páginas y para mí sorpresa de la 84 saltamos a las 93. Vuelvo atrás, como si al volver al intentarlo las páginas fueran a reaparecer por arte de magia. No lo hacen. Después de horas de búsqueda hemos encontrado la Antología, pero no podemos confirmar que el texto fuese escrito por Manuel.

Me duelen tanto los brazos de trastear libros durante todo el día que el cansancio no deja lugar a la tristeza. Al menos se ha intentado, me digo, mientras me dirijo a la salida. Y aunque suene a excusa, ¿qué más puedo hacer?

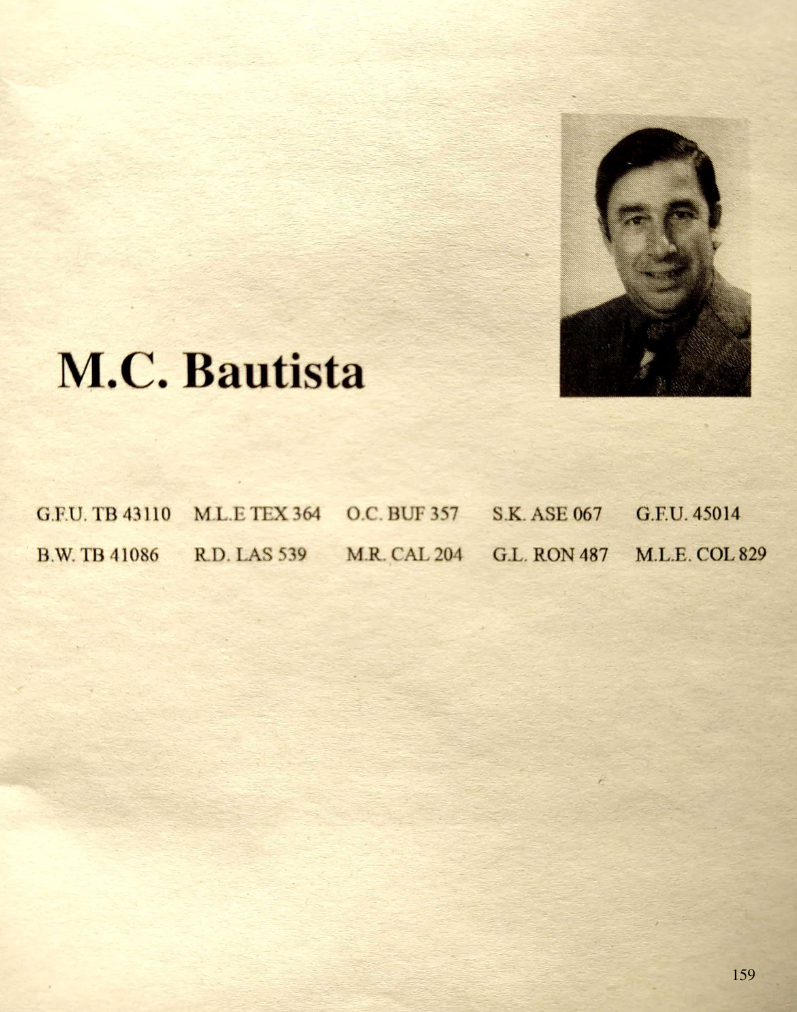

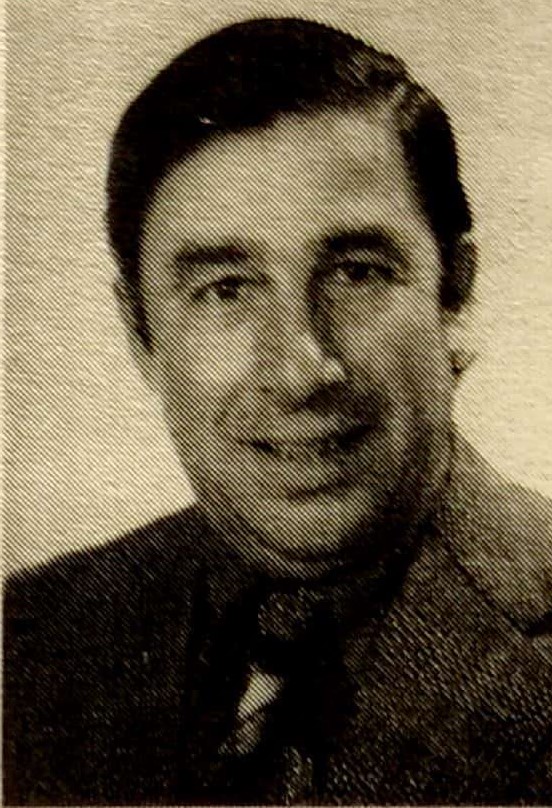

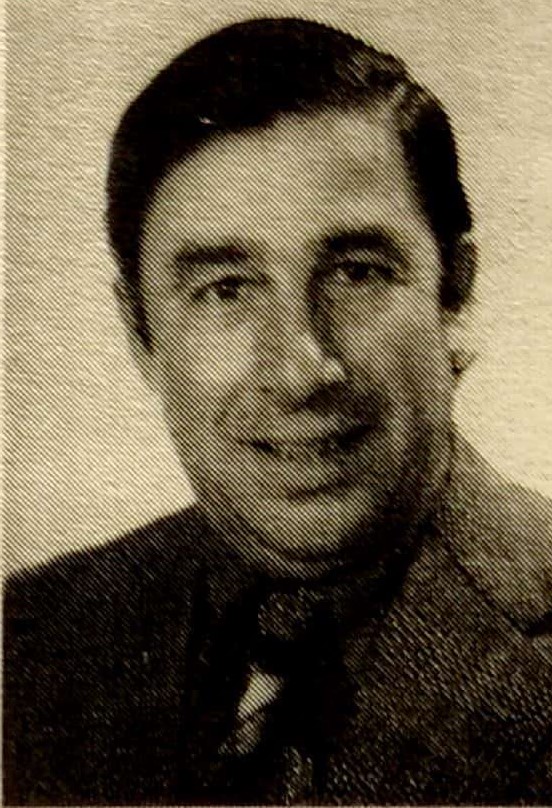

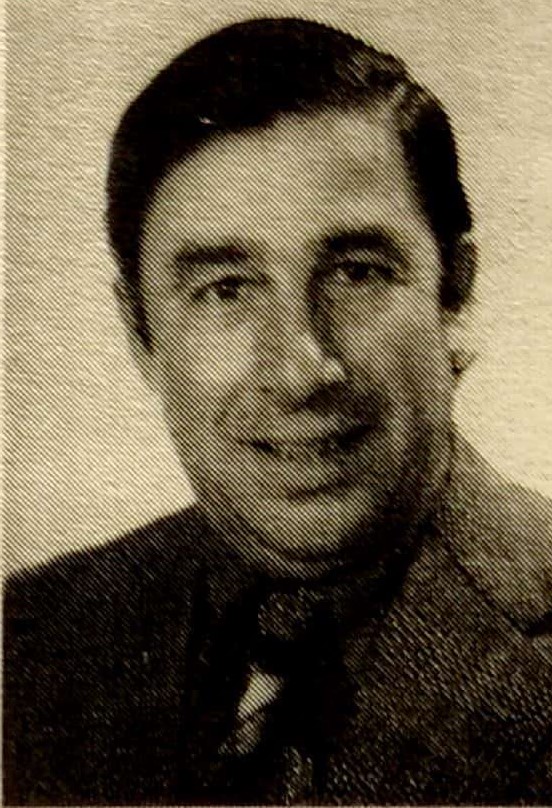

En el tren de vuelta a Hamminkeln me animo un poco y pienso que aún hay esperanza de encontrar el rastro de Manuel a través de la embajada o de las otras vías abiertas. Llevo conmigo el libro, regalo de Marlene, como premio de consolación. Vuelvo a la página 84 y observo que queda un pequeño resto de las páginas sustraídas: Fueron cortadas casi de raíz, con total seguridad con un Cutter. Por lo tanto no es un fallo de imprenta. ¿Pero quién haría eso? No tiene sentido. Repaso el índice y veo que los otros textos están completos. Para mi sorpresa, tras revisar el último texto, encuentro que al final del libro se incluyen las biografías de los autores y su foto correspondiente. Paso entre los autores, sucesión de nombres y fotos en blanco y negro, y ahí está M.C. Bautista, o lo que es lo mismo, mi tío abuelo Manuel, quizá no su mejor foto, pero sí la confirmación de que es él.

Es tal el subidón que estoy a punto de abrazar al señor que está sentado a mi lado en el tren y que lleva una hora viendo un documental en su móvil a todo volumen sobre la conexión del Club Bilderberg, reptilianos y vacunas. Un resquicio de pudor, y el sentido común, me indica que hay personas (especiales) a las que es mejor no invadirles su espacio personal. Le sonrío, me mira y sube el volumen de su móvil.

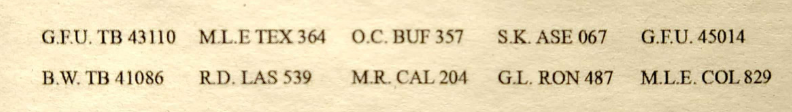

Junto a la fotografía de Manuel hay un breve texto a modo de biografía. A diferencia de las descripciones de los otros autores, más extensas y elaboradas, el texto son dos líneas crípticas, como si estuvieran traducidas de forma automática, aunque en 1985 no había traductores en internet, así que debe haber otra explicación. Las dos líneas dicen:

¿A quién pertenecen esas iniciales? ¿Y esas series de números? ¿Tiene algún sentido el texto? No sé qué puede significar o si se debe a un fallo de imprenta, como una hoja de prueba o algo así. Lo más positivo de toda esta aventura es que al menos tengo una foto de Manuel que me permitirá difundirla a través de redes sociales con la esperanza de que alguien lo reconozca y pueda darme alguna pista sobre él.

Mi amigo Jacinto, experto en teoría de la comedia, entre otras muchas cosas, considera que el número perfecto para hacer reír es el tres. Ya sea para un gag, un chiste o un sketch, el número de repeticiones para que algo sea gracioso debe ser tres. Así que para cerrar el texto recurro de nuevo a Woody Allen: ‚Doctor, mi hermano está loco, cree que es una gallina”. Y el doctor responde: “¿Y por qué no lo interna en un manicomio?” Y el tipo le dice: ‚Lo haría, pero necesito los huevos”. Creí que esta metáfora me ayudaría a explicar el actual estado de la búsqueda de Manuel, pero a estas alturas aún no sé quién es el doctor, el hermano o quién es el loco que se cree una gallina en esta historia. Sólo tengo la certeza de que la búsqueda continua.

En español Buch se dice “libro” y frei “libre”. podría mentir y contar una historia acerca del origen etimológico común de estas palabras que las relacione: lectura y libertad. Pero solo se trata de una coincidencia fonética de la traslación de los fonemas del latín a las lenguas romances. Maravilloso azar.

Text auf Deutsch:https://stadt-land-text.de/2022/06/03/krefeld-de/