MOMUMENT Teil IX

29. Mai 2020

NEUN

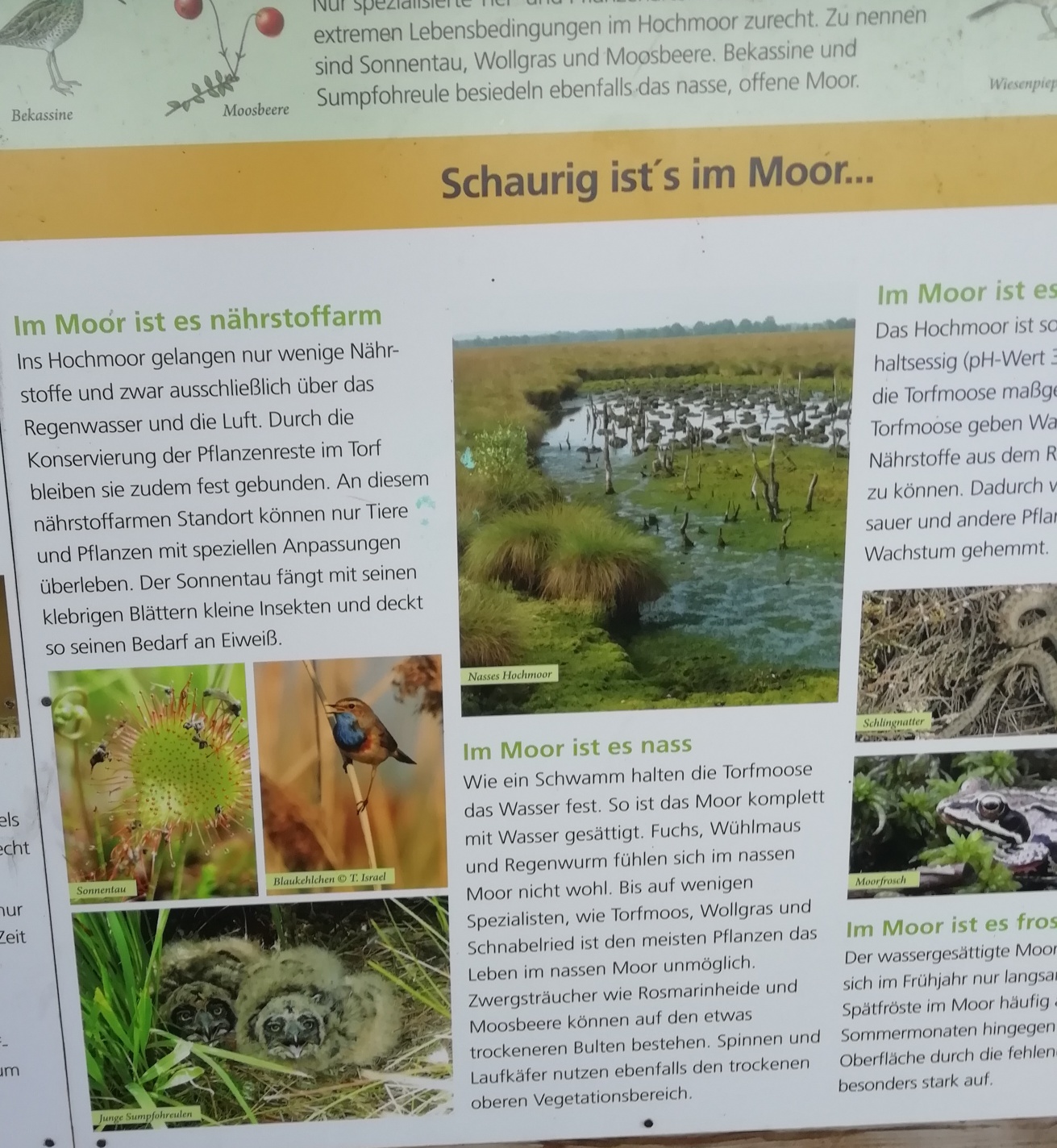

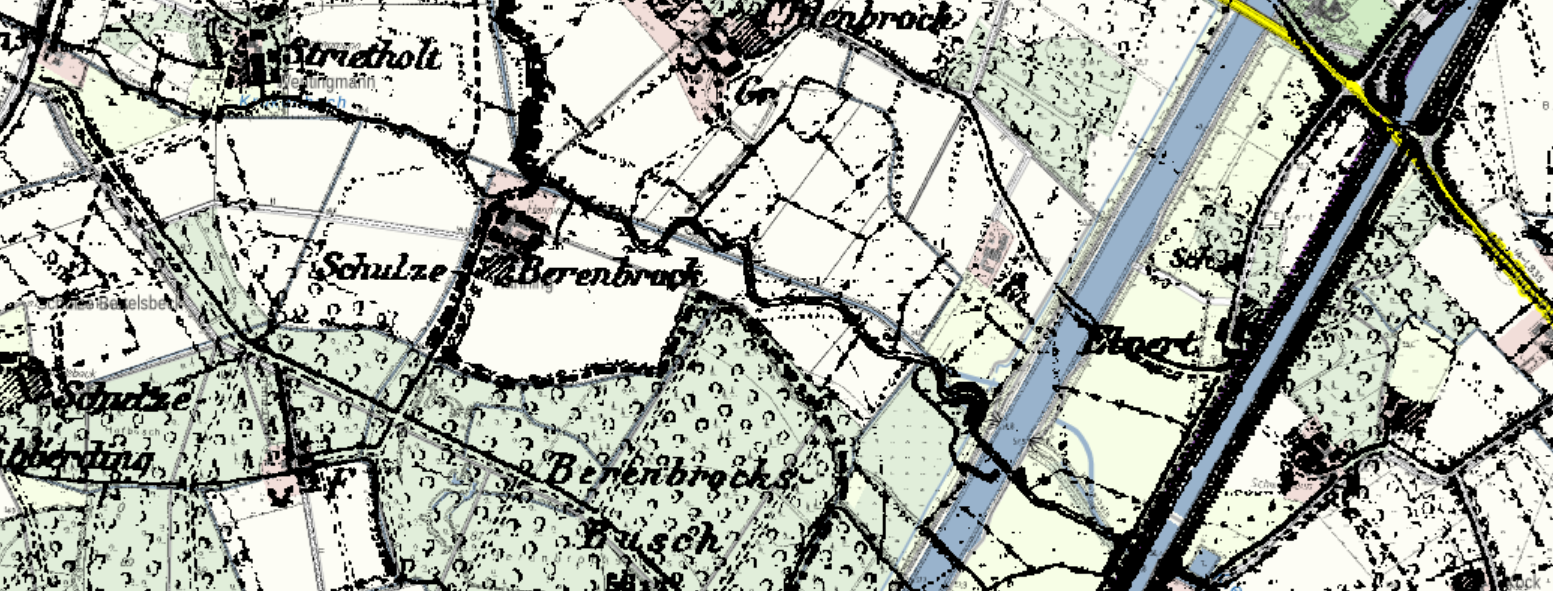

Im Dunkeln fuhr ich den Naturpfad entlang, der um den Ort herumführte. Er war in den 30ern angelegt worden als Barfuß-Wanderweg und hatte sich inzwischen zu einer regelrechten Wanderallee entwickelt. Die Sträucher und Bäume im Wildstreifen am Wegrand waren teilweise bis zu vier Meter hoch gewachsen, aber der Weg wurde scheinbar immer noch in Schuss gehalten. Der Sand war weich, sodass die Räder des Rollers ein paar Mal darin abzurutschen drohten. Als der Pfad den Ostdamm kreuzte, um dann weiter Richtung Buldern zu führen, bog ich ab und fuhr den Ostdamm entlang nach Westen. Die Nacht war immer noch vollkommen still, so still wie sie es in Realität wahrscheinlich nie gewesen wäre. Die Allee lag schwarz vor mir, nur der gelbliche Lichtkegel meines Rollers fiel auf die Straße, streifte die Baumstämme, das Korn und die Blüten am Wegrand. Irgendwann schaltete ich das Licht aus. Meine Augen gewöhnten sich sofort an die Dunkelheit.

Ich fuhr vorbei an kleinen Felder, Wallhecken und Bächen, von denen ein Großteil ausgetrocknet war. Einzelne Feldgehölze und Beimreihen bis hin zu kleinen Wäldern unterbrachen die regelmäßige Anordnung der Parzellen. In der Ferne war das rote Blinken der Windräder zu sehen.

Kurz vor Rödder begann der vertikale Gemüseanbau. Reihe um Reihe standen sie hintereinander – teilweise bis zu hundert Meter lange und fünf bis acht Meter hohe Hydroponik-Anlagen. Was hier angebaut wurde, konnte ich nicht erkennen. Wahrscheinlich Salat, Kohl, Rüben, vielleicht sogar Grünkohl. Auch über diese Anlagen hatte es eine Debatte gegeben, die sich über mehrere Jahre hingezogen hatte. Die einen lobten die Effizienz und Umweltfreundlichkeit der vertikalen Landwirtschaft, andere beklagten sich darüber, dass die „Gemüsewände“ die Park-Ästhetik der Landschaft störten, und die Horizontal-Bauern beschwerten sich, weil die Anlagen Schatten auf ihre Felder warfen. Ich hatte damals schon in Sri Lanka gelebt, bekam durch meine Tante aber relativ viel mit, auch weil sie direkt betroffen war. Einer der Feldkomplexe grenzte an ihr Grundstück. Es hatte in Hiddingsel eine Petition gegeben, die sie eigentlich hatte unterschreiben wollen, es dann jedoch nach einem Vortrag meiner Mutter doch nicht getan hatte. Schön waren die Dinger weiß Gott nicht, aber ich stimmte meiner Mutter zu: Bevor man sich eine Diskussion über Ästhetik leisten kann, muss erst mal die Versorgung gesichert sein.

Hinter Rödder wechselten sich vertikale und horizontale Landwirtschaft ab. Irgendwann sah ich am Rand eines horizontalen Feldes eine eigenartige schwarze Kuppel, auf der hunderte winzig blauer Lichter blinkten. Ich konnte mich nicht erinnern, hier jemals so etwas gesehen zu haben. Ich hielt an und versuchte zu erkennen, um was es sich handelte. „Dies ist eine R-42 Station für Feld-Roboter“, sagte die Stimme. „Wenn du die Roboter in Aktion sehen möchtest, schalte in den Tages-Modus.“

Statt direkt in den Tages-Modus umzuschalten, klickte ich auf die Uhrzeit und begann langsam nach links zu swipen. Ich beobachtete, wie die Sterne über den Himmel krochen, wie die Sonne aufging, wie ein paar Reiher an mir vorbei flogen, dicht über dem Boden, mich vollkommen ignorierend. Um sieben Uhr erhoben sich die Flugschaaren von der Station und schwärmten aus auf der Suche nach Unkraut, Parasiten und Pilzen.

Sie hatten etwa die Größe einer Meise und sahen auch fast so aus, was sich bald als Problem herausstellen würde, wie ich mich nun erinnerte. Immer wieder war es vorgekommen, dass verwirrte Falken oder Habichte die Flug-Roboter angriffen, worauf sich die Roboter wiederum mit gezielten Laserstrahlen wehrten. Also hatte man die Roboter umprogrammiert, sodass sie keine Vögel mehr angreifen würden, was jedoch dazu führte, dass immer mehr Bots aufgrund von Vogel-Attacken zerstört wurden und immer mehr Raubvögel aufgrund von verschluckten Kleinteilen verendeten. Ein weiteres Problem war, dass sich die Schädlings- und Unkrautbekämpfung mit der Nist- und Brutzeit einiger Feld-Vogelarten wie zum Beispiel der Feldlärche überschnitten, und das ständige unruhige Treiben über dem Feld die Lerchen vom Nisten abhielt, was wiederum dazu führte, dass sich die regenwurmfressenden Plattwürmer, deren einzige Feinde die Feldvögel waren, ungestört ausbreiten konnten, da die Feldroboter lediglich oberirdische Parasiten erkennen konnten, was wiederum dazu führte, dass sich die eh schon nicht besonders hohe Bodenqualität zusätzlich verschlechterte, da es keine Regenwürmer mehr gab, die den Boden dränten und belüfteten.

In ein paar Jahren würde man daher ein neues Modell auf die Felder schicken, das weniger an Vögel erinnerte und außerdem nur ein paar Mal im Jahr eingesetzt wurde, um die Nistzeit der Feldvögel nicht zu stören.

Ich setzte mich auf meinen Roller, tippte wieder auf die Jahreszahl und swipte noch ein Stück weiter bis 2065. Sofort spürte ich den Temperaturanstieg. Es war bestimmt zwei Grad heißer als noch vor fünfzehn Jahren. Die Station für die Feldroboter war verschwunden. Auch die Windräder und die vertikalen Feldkomplexe hinter und vor mir waren abgerissen und wieder zu horizontalen Feldern und Wildweiden umgebaut worden. Das Feld links von mir war wesentlich verkleinert worden. Dahinter lag ein Kiefernwald, der nicht älter als sieben oder acht Jahre sein konnte.

Ich fuhr weiter. Blühende Wiesen wechselten sich ab mit kleinen Äckern unterschiedlichster Formen, die durch braune Schläuche am Boden bewässert wurden. Jedes Feld war von Wallhecken, Baumreihen oder breiten Blühstreifen begrenzt. Manchmal sah ich Teiche oder Bäche, die jedoch größtenteils ausgetrocknet waren. Flugroboter sah ich keine. Wahrscheinlich war die Unkrautbekämpfungssaison schon vorbei oder sie hatte noch nicht begonnen. Vielleicht verzichtete man inzwischen auch ganz darauf, was man sich wahrscheinlich ohne Probleme hätte leisten können. Getreide aus authentischer Landwirtschaft war in den 60ern zum Luxusgut geworden, ich persönlich hatte nie einen Unterschied schmecken können.

Kurz vor Hiddingsel bog ich rechts ab und dann links auf den schmalen Wanderweg durch die Bachauen am Krukenbach führte. Der Hutewald und die Weiden links und rechts des Baches waren meines Wissens in den 30ern angelegt worden. Irgendwann hatte man die Kühe wieder weggenommen aufgrund der hohen CO-2 Produktion. Die Schnucken waren geblieben und über die Jahre anscheinend mehr oder weniger verwildert. Ab und zu sah ich eine kleine Gruppe im Gras rumliegen oder im Schatten der Bäume stehen. Als sich mir eines der Tiere in den Weg stellte, hielt ich an. Ich hupte, doch das Schaf ließ sich nicht beeindrucken. Entweder ich fuhr drum herum und durch das Feld links von mir, oder ich änderte noch einmal die Zeit. Ich entschied mich für letzteres und swipte zurück bis zum Jahr meiner Geburt.

Plötzlich stand ich in einem Maisfeld. Nicht nur die Weiden, der kleine Auenwald und mit ihnen die Heidschnucken waren verschwunden, sondern auch der Weg. Er musste erst kurz nach meiner Geburt entstanden sein. Zum Glück war ich nicht mehr weit vom Kanal entfernt und der Mais war noch nicht besonders hoch. Allerdings wunderte es mich, dass er überhaupt hier wuchs. Ich konnte mich nicht daran erinnern, jemals ein Maisfeld in der Region gesehen zu haben. „Mais wurde ab den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts bis ins frühe 21. Jahrhunderts auch im Münsterland vermehrt als Energie- und Futterpflanze angebaut“, sagte die Stimme.

Das hatte ich nicht gewusst. Wenn ich schon mal dabei bin, dachte ich, und begann langsam durch die Jahre immer weiter zurück in die Vergangenheit zu wischen.