Interview 12 – aber es hält einen am Leben

17. Dezember 2020

Ich bin schon den ganzen Tag aufgeregt, bevor ich H. treffe. Nicht, weil ich ihn interviewen werden, sondern weil er mich fotografieren wird. Das Interview mit H. ist eine Art Tauschgeschäft, eine Win-Win-Situation. Der Fotograf fotografiert die Autorin für sein aktuelles Projekt, die Autorin interviewt den Fotografen für ihr aktuelles Projekt. Zwei professionelle Erwachsene also. Ich fühle mich allerdings so gar nicht professionell. Meine Aufregung gleicht weniger dem euphorischen Gefühl von Vorfreude, sondern eher einer diffusen Angst, wie wenn man die Matheklausur vor sich umdreht und ahnt, dass Lagrange nicht dieser französische Koch aus der Netflix-Serie ist, die man die letzten Tage dauergesuchtet hat.

Dann ist es so weit.

Ich stehe mit meinem Equipment im Innenhof, Schreibmaschine, Tisch und Stuhl, H. kommt mit Trolley: Kameras, Objektiven, Stativen. Eine ganze Armada an höchst professionellen Berufsutensilien, die wir da zusammenbringen, und trotzdem steht man eine Sekunde später unsicher da, diese unangenehm ungeklärte Situation vor jedem Kontakt, wie man sich jetzt wohl begegnet. Mit Maske, mit Abstand – und ohne unhöflich zu sein. Doch mit H. ist das gar kein Problem. H. beschreibt sich selbst als diskret, höflich. Und das stimmt. Auch die Aufregung vor dem Fotoshooting, merke ich, ist unbegründet. Wir machen ein paar Aufnahmen vor den alten Wänden der ehemaligen Backfabrik, ich stehe im Kofferraum eines Jeeps, sitze auf einem alten, roten Plastikstuhl. Es macht Spaß und H. glaubt mir nicht, dass das mein erstes Fotoshooting ist. Und erzählt mir, dass das wichtigste Utensil eines Fotografen nicht seine Kamera sei, sondern festes Schuhwerk. Dass man nicht falle, wenn man über Dinge klettere, sich verrenke, nur, um ein möglichst gutes Foto zu bekommen.

Als wir uns setzen, erzählt mir H., dass er verunsichert sei. Dass es schon dabei beginne, wie er mich begrüßen solle. Dass er normalerweise auf die Leute zugehe, versuche offen zu sein. Und sich jetzt immer frage, ob er da schon eine Grenze überschreite. Und ich denke: Vielleicht geht es uns ja gerade allen so, jeder ist verunsichert, wie er dem anderen begegnen kann, ohne dass eine Grenze überschritten ist, wie er die Balance zwischen Herzlichkeit und Diskretion finden soll. Und vielleicht müsste man das einfach öfters artikulieren, um es zu lösen. H. erzählt mir auch, dass er für sein Fotoprojekt kein Geld bekommt. Dass er es aber machen muss, es einem am Leben hält. Er mehr oder minder isoliert in Düsseldorf gefangen sei. Eine Art Lebensfreude weg sei, die Batterien leer. Dass er schon länger keine Reise mehr gemacht habe, er eigentlich nach Sizilien wollte, eine Whiskey-Reise nach Schottland machen. Aber ja, er wisse, er sei privilegiert, sei fit, mehr könne man sich ja gar nicht wünschen. Nit jammern, das habe schon seine Großmutter gesagt.

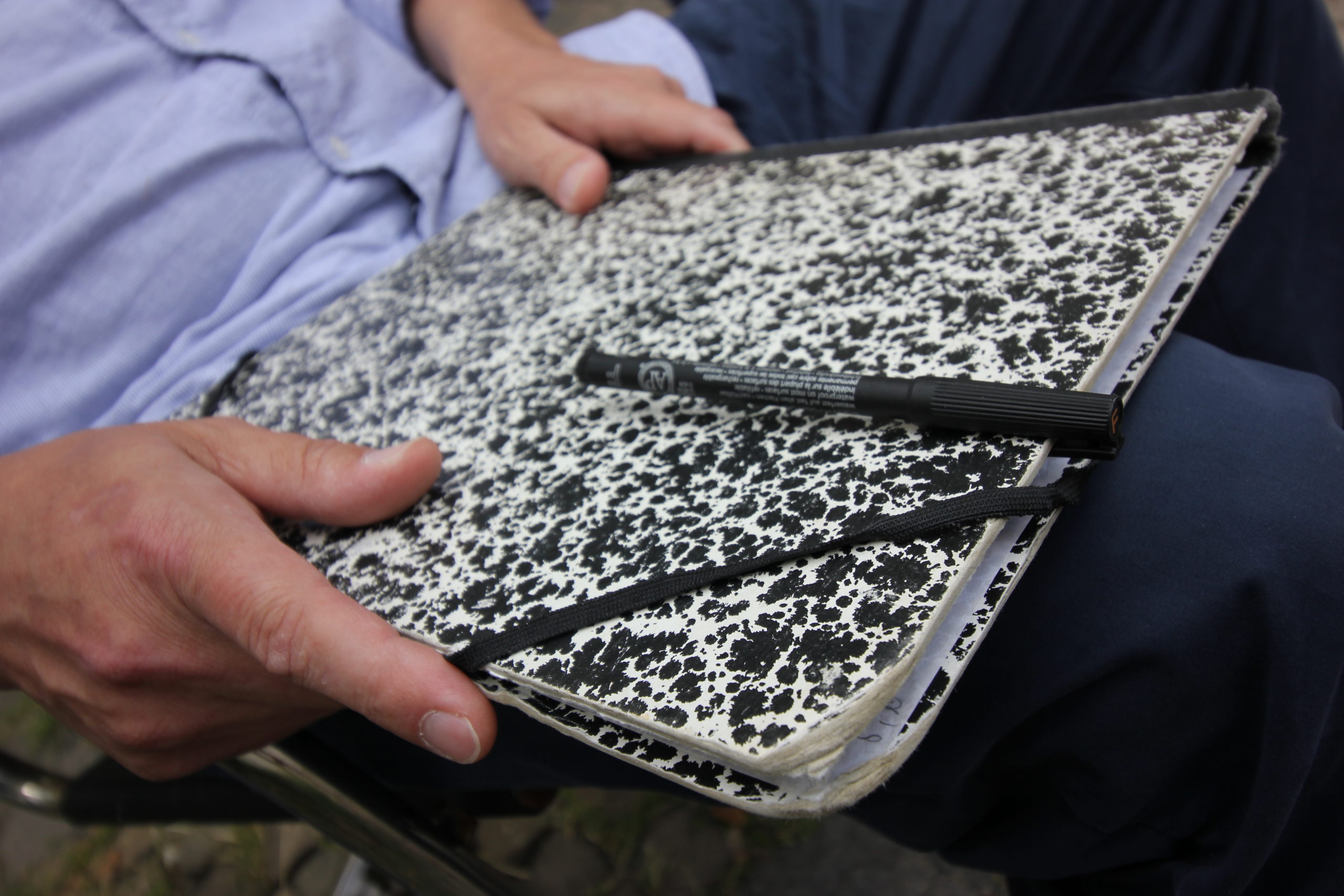

Seit dem Lockdown führe er ein Tagebuch der Banalitäten. Versuche, das zu genießen, was geblieben sei. Er sagt: „Wir haben Glück, weil wir uns von den eigenen Banalitäten unterhalten lassen können. Im Grunde genommen, ist ein Fotograf ein Voyeur.“