NEIN – in Übach-Palenberg

23. Oktober 2017

Eine neue Stadt ist wie eine neue Liebe. Je kleiner desto reizvoller. Ich liebe kleine Städte und große Herausforderungen und sage zu Übach-Palenberg ohne zu zögern:

„Ja, ich will!“.

„Ja-Sager“ leben gefährlich, behaupten viele.

Nicht nur in Deutschland.

„Nein sagen“ kann man lernen. In Übach –Palenberg!

***

Ich bin auf dem Weg nach Übach –Palenberg!

Auch wenn wir uns bis dahin nie begegnet sind und auch noch nie voneinander gehört haben, ahne ich, es könnte uns doch einiges verbinden. Auch wenn mein Schreibprogramm, das ansonsten alles besser weiß, mit der Stadt, die den schönen Namen Übach- Palenberg trägt, wenig anfangen kann und sie ständig rot färbt, also Übach-Palenberg, folge ich dem Ruf des dortigen PR-Mannes, dessen Name meinen Landsmann verrät, als er mich in die westlichste Stadt Deutschlands mit vielen kleinen Anreizen locken will:

„Ja, ich will!“

„Ja, ich will Berti Davids treffen, die in historischen Kostümen durch Schlösser und Mühlen zieht.“

„Ja, ich will auf dem Golfpark ‚Loherhof’ gleich um die Ecke spielen.“

„Ich will die jungen Asiaten treffen, die in einem Kloster für das deutsche Abi pauken.“

„Ja, ich will die Grenze zu den Niederlanden am Übergang mit dem Namen ‚Landgraaf’ betreten. Und die ‚Römerstraße Via Belgica’, die von Köln bis an den Atlantik geht, zu ‚Foß’ gehen…“

„Ja, ich will auch im Museum ‚Begas Haus’ in Heinsberg lesen…“

„Ja, ich will in dem Gästehaus des örtlichen Schwimmvereins gerne wohnen, schwimmen, alles“.

Und dann: NEIN

Auf dem Weg nach Übach höre ich 27 Mal das deutsche Wort NEIN!

In allen Stimm-und Stimmungslagen: entschlossen, direkt, ruppig, kompromisslos.

Am Aachener Hauptbahnhof kome ich mit 27 Minuten Verspätung an -wegen Stürmen, den umgekippten Bäumen, Klimawandel etc – und suche den Anschluss nach Übach-Palenberg… Ich bin in Eile, frage Passanten…

Nein, keine Zeit. Nein, sie wissen es nicht.

Nein, sie sind auch nicht von hier… Nein, natürlich nicht!

Auch mein Schreibprogram kennt Übach Palenberg nicht!

Das deutsche Wort „Nein!“ ist nicht gerade mein Lieblingswort, gebe ich zu, und habe ich in Köln fast verlernt . Der Kölner, glitschig wie ein Fisch, lässt sich nicht mit so einem kleinem Wort mit nur vier Buchstaben weder aus der Fassung bringen noch im Netz der Festlegung fangen. Das Wort „Nein“ hat er einfach in viele kreative Variationen umgedichtet. So heißt „Nein“ in der Dom-Stadt zum Beispiel nicht nein, sondern „Heut’ iss’ schlescht“.

Je größer die Stadt, desto bunter sein „Nein“. Nur die kleinen Städte und Gebiete können sich das reine Wort NEIN in seiner ursprünglichen Form noch leisten. In Übach klang das Wort „Nein“ so echt, ehrlich, ernst wie damals im Allgäu, meiner ersten deutschen Heimat, in dem ich die ersten deutschen Worte gelernt habe, auch das Wort NEIN. Aber das ist eine andere Geschichte.

Nach Übach-Palenberg, der westlichsten Stadt Deutschlands, fahre ich mit der guten, deutschen Regio-Bahn in der ersten Klasse. Dank des freundlichen Aachener AVV darf ich als Stipendiatin des „stadt-land-text.de“ Blogs den regionalen Komfort und die flache, grüne Landschaft, die an mir vorbei fliegt, in vollen Zügen kostenlos genießen.

Ich schaue auf die Uhr, will keinen Ärger mit meinem Gastgeber und rufe ihn an.

„Entschuldigen Sie mich bitte, Verkehrschaos, ich komme mit Verspätung“.

„Nein…“, sagt die Stimme an der anderen Seite der Leitung: „Kein Problem!“ Er wolle mich sogar vom Bahnhof abholen…

„Oh, wie schön. Vielen Dank! Sehr nett!“

„Nein, es sei für ihn nur einfacher, mich abzuholen, als mir auch noch den Weg lange und mühsam erklären zu müssen.

„Ach, so… danke trotzdem. Ja, ja, ich warte auf Sie“.

Ihn, meinen ehrlichen Gastgeber, taufe ich in meinen Herrn „B-ärger!“

„Willkommen in Übach-Palenberg“, sage ich zu mir, als ich alleine aus dem Zug aussteige!

Die Sonne boxt am Horizont mit dicken Wolken; auf der Straße keine Bewegung. „Mittagschlaf“, denke ich mir, als ein stämmiger Schwarzkopf mit Tempo um die Ecke biegt, und direkt auf mich zugeht. Ich freue mich, denke „ah der Herr B-ärger“, und lächle ihn an.

„Nein, nein“, schüttelt er entschlossen den Kopf:

„Nein, er nix Deutsch verstehen, er nix von hier. Muss, muss Zug, Arbeit…“

Ich setze mich auf die Treppe und warte. Ein Wagen hält. Der Fahrer blickt grimmig, öffnet die Tür.

„Guten Tag!…“ sage ich. Er: „Hallo!“

Ich lege mein Gepäck in den Kofferaum, der sich magisch geöffnet hat, schließe die Klappe, steige ein, er fährt los. Und schweigt.

Mein Kopf tanzt hin und her, saugt die Straße auf, kommentiert, was er sieht:

„Ach, Übach…. scheint eine hübsche, kleine Stadt zu sein…relativ neu?“

Er schweigt.

„Ich bin zum ersten Mal hier…also ganz viele Häuser mit Ziegel. “

Er schweigt.

Das Schweigen ist nicht unbedingt meine größte Stärke, so plappere ich weiter los, frage ihn:

„Wie groß ist eigentlich Übach…?“

Er schweigt.

Ich drehe mich um, glotze aufdringlich in sein Ohr. Vielleicht hat er ein Hörgerät, vielleicht ist die Batterie alle?

„Nein!“, sagt er endlich, das wisse er nicht.

„Nein?“ frage ich mit dem Blick auf sein Ohr.

„Neein, Ich bin auch nicht von hier…

„Ach? Wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf?“

„Eifel!“

„Eifeeeeel? Wo aus der Eifel?“

„Monschau.“

„Ach neh, aus dem wunderschönen Monschau? “

Schweigen. Einsilbiger Dialog. Ende.

Das Gästehaus: groß, ordentlich, völlig leer, 50 Betten, keine Gäste, außer mir. Es ist ein Dienstag. Die „richtigen“ Gäste kämen am Wochenende. Dann sei hier alles voll. Mein Gastgeber marschiert vor mir, seinem einzigen Gast, her, steigt die Treppe hoch, schweigt. Ich renne hinter ihm her, schleppe meinen Koffer. Er öffnet das erste Zimmer: sauber, schlicht, klein. Mit Blick auf eine Ziegelmauer. Ich schaue auf die Ziegeln, die Mauer schaut auf mich zurück. Herr B-ärger drückt mir einen Schlüssel in die Hand und einen Hauscode mit siebenundzwanzig Zahlen. Fertig.

PR-Tour & Golfen

Vor der Tür steht schon der Herr PR-Mann: zwei Köpfe größer als ich, zehn Jahre jünger, glatt gebügelter Anzug, freundliches Lächeln. Er begrüßt mich auf unserer Muttersprache. Sofort sind wir per Du und gehen im westlichsten Zipfel Deutschlands Mittagessen. Er „verkaufe“ den Holländern, seinen besten Kunden, auch Köln, Düsseldorf und Bonn. Sehenswürdigkeiten und Kontakte, so habe ich es jedenfalls verstanden. Was plane ich, worüber will ich schreiben, will er wissen.

Ich verschlucke mich fast.

„Ich plane nie“, gebe ich zu. „Ich lasse die Geschichten zu mir kommen. Mal sehen…“

Er kratzt sich an der Stirn, sagt „Ah… Interessaaant!“

Wir rasen danach durch das schöne flache, grüne Ländle, unser Ziel: Golfpark, „Loherhof“ in Geilenkirchen.

Vor uns liegt ein feiner weit ausgerollter grüner Teppich, einen halben Kilometer lang und übersäht mit tausenden weißen Bällen. Wie die Milchstraße. Ein Bild. Eine Installation. Meine Augen weiten sich, saugen alle Details auf. Eine ältere Dame, sonnenstudiogebräunt, dünn, zäh, registriert uns und lächelt zu uns herüber bevor sie kräftig mit Schwung auf einen Ball eindrischt. Der Ball flieeeeeeegt und flieeeegt!

Weg! Weit weg! „188 Meter!“ stellt der Herr PR-NRW, mein Landsmann, präzise fest.

Ich, wie von einem Magneten angezogen, will das noch mal sehen, bitte, bitte noch mal, und noch mal und ich will bitte einmal selber schlagen. Mein Landsmann schaut auf die Uhr. Für meinen ersten Ballschlag gibt er mir genau dreißig Sekunden. Mein Golfball, der erste meines Lebens, flieeeeeegt auch. Und bleibt nach 22 Metern liegen.

Das Spiel ist aus!

Nein, der Golfplatz-Besitzer habe heute keine Zeit, nur eine Visitenkarte. Und Frau Berti, seine Schwester, die in historischen Kostümen durch Schlösser und Mühlen mit Touristen zieht, sei leider auch nicht da, „seit gestern in Urlaub“.

Also zwei wichtige Themen der Region muss ich heute auf der Stelle abschreiben.

„Nein“, er habe jetzt auch keine Zeit mehr, sagt der PR-Mann. Seine Termine seien ganz dicht, die Holländer, das Büro, die Frau, das Kind. Ich will aber golfen, die älteren Dame, die das Spiel so gut beherrscht genau studieren. Ich schaue kurz in den bleigrauen Himmel, wühle in meinen Taschen: „Nein“, kein Regenschirm.

Nein, Nein, nein…

Wir fahren zurück ins Gästehaus der Sportschule Sport Verein NRW. Ich will schwimmen. Ich kraule schon unterwegs in Gedanken und jubele, dass ich direkt an einem Schwimmbecken wohne, in dem am Wochenende die besten Schwimmtalente der Bundesrepublik üben oder künftige Trainer sich als Experten weiterbilden lassen. Hier übe man für Olympia und Gold-Medaillen, erfahre ich. „Für Deutschland!!“

Bei so einem Wetter neben all den Schwimmgötter zu kraulen – oh, fantastisch!

«NEIN!» sagt eine Dame im Bikini am Eingang. Der Pool sei nur für Vereinsmitglieder!

«NEIN! bestätigt ihre faltige Kollegin.

„Schon aus Sicherheitsgründen nicht“, mustert sie mich, den Alien mit Akzent längs und quer. Meine Visitenkarte beeindruckt sie kaum. Die darf ich für mich behalten.

«NEIN!!!!“ Ohne Aussicht, auf keinen Fall! Punkt! , gibt der Herr B-ärger sein letztes Wort.

„Aber, aber… ich kann gut schwimmen, brauche keine Aufsicht! Eine Ausnahme, bitte! spreche ich die letzten Worte schon in die Luft. Herr B-ärger sitzt schon in seinem Wagen und fährt los.

Mein Übach-Palenberg muss ich ab jetzt ganz alleine in den Griff kriegen. Zu Fuß und sobald es aufhört zu regnen.

Wie ein durchnässter Vogel ziehe ich mich zurück in mein Zimmer, eine Zelle, 2×2 m. Drei mal ein- und ausatmen und die Luft ist schon ganz verbraucht. Ich öffne das Fenster, atme, atme, atme. Die schwere, feuchte Luft klebt in meinen Lungen. Der Sturm dringt in das Zimmer. Ich schließ das Fenster, klappe meinen Laptop auf, will nun, fest entschlossenen, mein Übach… virtuell erforschen, recherchieren!

Doch das Netz streikt: „Limit überschritten!“ lese ich. „Oh, NEEEIN!“ sage ich nur noch.

„Neeeeein, “ brüllt auch mein Herr B-ärger in den Hörer, als ich ihn anrufe und um Hilfe bitte. Bei allen habe es funktioniert! Bei mir müsse es auch!

„Ja, O.K. ich probiere noch mal und noch mal und noch mal, und noch mal. Leider nix.“

„NEEEEIN!“, er könne mir jetzt nicht helfen. Er sitze am Steuer. Im Sturm. 30 Kilometer weg! Er sei gleich vor seiner Haustür. In der Eifel. Punkt. Gespräch zuende.

Ich, Alien alleine zu Hause, in Übach-Palenberg…

Ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl. Toilette. Vor dem Fenster Sturm. Schwimmen? Internet? Radio? Fernsehen? Zeitung?……….Nix!

NIX! NIX! NIX!!

Nur wir beide. Ich und ÜBACH.

Übach-Palenberg – mein neues Schicksal! Der westlichste Zipfel Deutschlands hat mich in das kleinste Zimmer überhaupt gelockt, um mich mit seinem puren Charme, seiner stürmischen Liebe zu erobern.

Dabei soll uns niemand stören. Weder Berti in Kostümen durch die Mühlen noch ihr tüchtiger Golf-Bruder. Golfen habe ich hinter mir, mein erster Ballschlag: 22 Meter. Meine Ehrgeiz sollte ich lieber doch woanders investieren! Und die armen Asiaten, die für das deutsche Abi pauken, sollte ich besser nicht stören. Sie kommen mit dem deutschen Wort „NEIN“ – so direkt, ehrlich und deutlich – vermutlich noch weniger klar als ich. Sie nicken immer und sagen mit zusammengepressten Zähnen:

„Jaein“

Ich schließe das Fenster und die Tür und umarme mein Schicksal mit beiden Armen. Ich will Übach-Palenberg vertrauen und wiederhole das Mantra meiner Mutter: „Wer weiß, wozu dat alles gut sein wird Kind“.

Ich lege mich auf das Bett, fange an tief und ruhig zu atmen und spüre langsam, wie ich mich befreie von all den Dingen, die uns im Griff haben: LUXUS, PRESTIGE, DIPLOMATIE, NETZ – fühlen meinen und seinen Atem, ahne Übachs Nöte, Natur und Zeit.

In der STILLE taucht vor mir Maria Gorretti auf, die gute Seele vom Kloster Steinfeld, die seit 60 Jahren Gott und der Menschheit dient. In diesem kleinen Zimmer, in der Stille, fange ich an, die gütige Schwester zu verstehen. Ich klappe meinen Laptop auf und schreibe. Ich schreibe und schreibe, schreibe über Maria wie im Rausch.

Übach, meine neue Muse, schweigt neben mir, zieht sich zurück, wartet geduldig auf mich, hört zugewandt mein hektisches Tippen auf der Tastatur. Meine Geräusche vermischen sich mit dem Sturm. Ich höre die Natur in dem einsamen Zimmer dieses riesigen Hauses so klar, bewusst, herrlich wie seit meiner Kindheit nicht mehr.

Der Himmel tobt, als ob Gott wüten und sich beschweren wolle über uns, die ungeduldigen Kinder, undankbaren Nachfolger Adam und Evas. Ich verstehe diese Donnerwettersprache langsam!

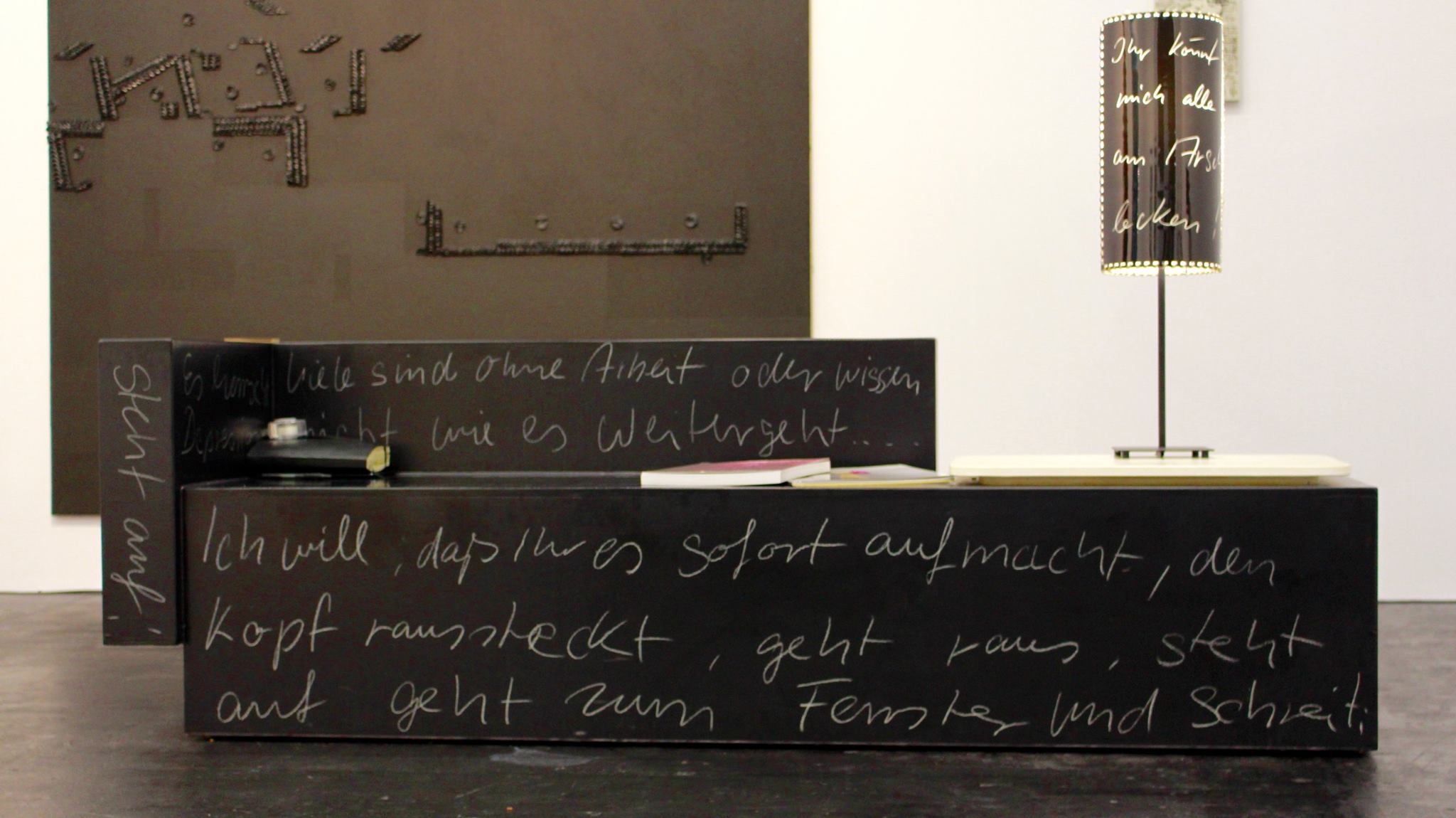

„Nein!!! Nie ist es Euch genug! Immer wollt ihr mehr haben! Immer mehr, mehr, mehr… Noch und noch schneller: MACHT, LUXUS, EWIGE JUGEND, LIEBE, PRESTIGE, WETTBEWERB, SEX, INTRIGEN, GELD…. IHR WIDERT MICH AN, EUEREN VATER IM HIMMEL……..

Plötzlich sehe ich am Horizont einen Sonnenstrahl. Und mein Handy piepst: Mein freundlicher PR-Mann schickt mir eine Message. Er gibt mir einen neuen Tipp in meiner Muttersprache! «Sunce! Prosetaj do Nizozemske. :)! – Sonne! Gehe in die Niederlande, zu Fuß! Punkt. Smiley»

„Ach was!? Herrliches Übach-Nein-plus-Humor, eine Spezialmischung, Balkan-Übach?

***

Am nächsten Morgen wache ich früh auf mit einem leichten Rausch im Kopf. In der Bäckerei am Anfang der Fußgängerzone setzte ich mich ans Fenster. Gegenüber palavern zwei ältere Damen, eine Graulockige, die andere frisch gefärbt, brünett, mit einem weißen Strähnchen. Sie quatschen sich ihre Hörgeräte voll und lachen aus wörtlich vollem Munde; eine hält mit beiden Händen ihre Zahnprothesen fest.

Hinter der Theke schweigen zwei Verkäuferinnen wie Fische. Eine, blutjung, dunkles Haar, breite Hüften, Brille. Die andere: dünn, blond, mitten auf dem Kopf heller gefärbt, auf den Seiten rasiert, energische Chefin. Zwei tüchtigen Automaten. Kein Wort. Kein Lächeln untereinander.

Mich strahlt nur ein Zwetschgenkuchen an, was sonst. Ich strahle zurück und bestelle ein Stück bei der Chefin persönlich.

„Nein! Das geht nicht!“, sagt sie ernst, entschlossen.

„Wieso nicht????“ staune ich.

„Nein, stückweise verkaufen wir nicht, nur den ganze Kuchen!“ Punkt.

„Keine Ausnahme vielleicht?“ frage ich mit einem Lächeln?“

„Neein! Keine Ausnahme! Die Regel gelten für alle gleich.“

„Jaaa! O.K. Ich verstehe!“ sage ich: „ O.K. den ganzen Kuchen, bitte! Und noch einen Kaffee dazu! Bitte!“

Ich sitze am Fenster und esse, esse, esse, verschlinge den halben Zwetschenkuchen. Mein Frühstück. Der schmeckt phantastisch. Nun bestelle ich noch einen Kaffee und schlinge weiter.

„Mitgefühl kennt keine Obergrenze!“

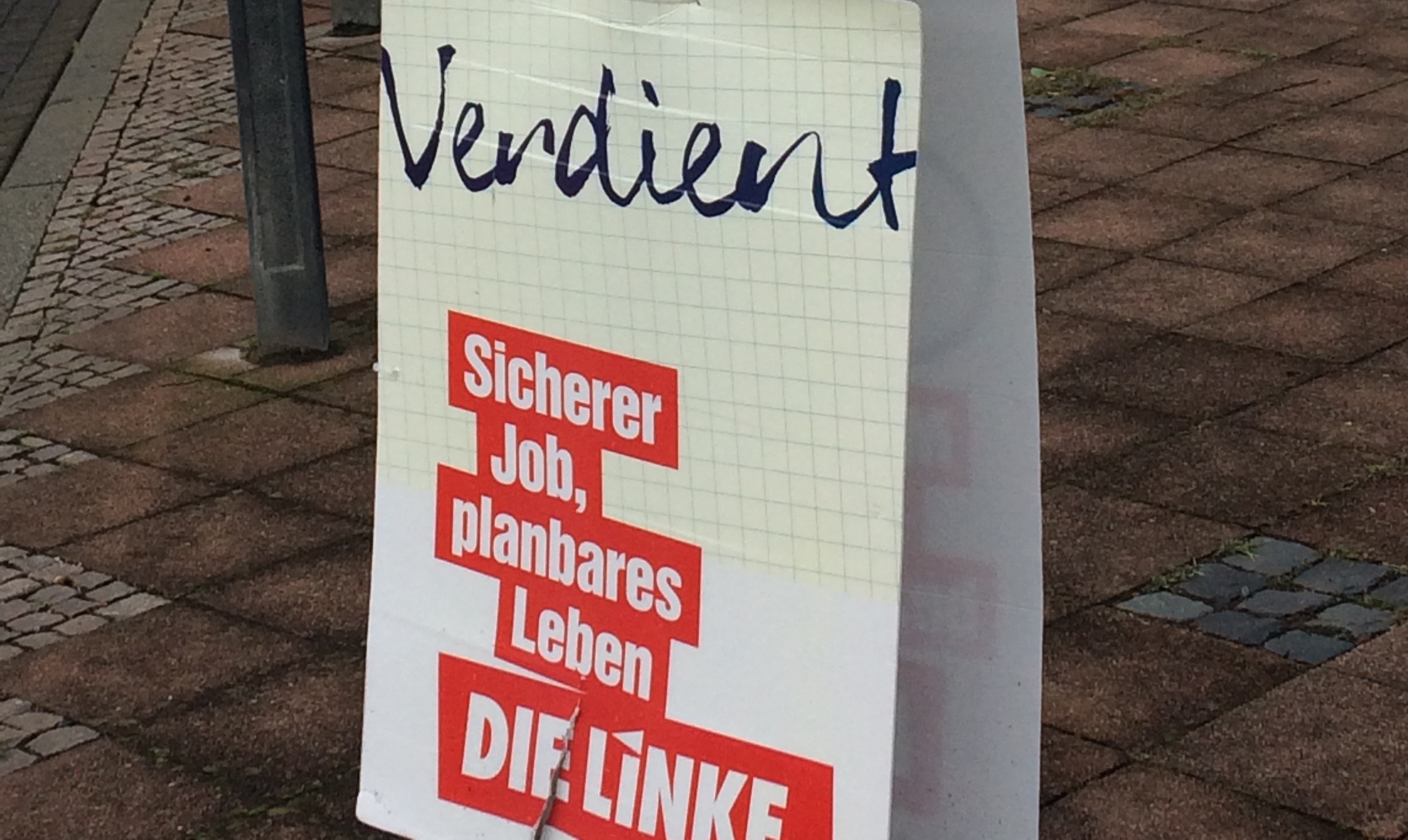

Gegenüber der Bäckerei an der Tür der örtlichen Caritas klebt mein Blick an einem Plakat:

„MITGEFÜHL kennt keine Obergrenze! Wählt Menschlichkeit!“

Wieder mein Übach P. in seiner wahren Natur: direkt, ohne Verpackung, ohne lange um den Brei zu kreisen: „Nein zur Obergrenze! Ja zu Menschlichkeit!“ Punkt.

Am Abend spüre ich einen Bären-Durst und marschiere in die neue Bierkneipe mit 11 Sorten Frischgezapftem. Ich bestelle ein Bier und eine Zeitung dazu.

Die Kellnerin, nett, freundlich, lächelt, sagt aber, das Wort, dass die Übacher wie keine anderen am Besten beherrschen, und das gleich zwei mal:

„Nein! Nein! Leider haben wir hier keine Zeitung! Noch ein Bier?“

***

Als ich zurück ins Gästehaus komme, sitzt auf einer Bank vor der Eingang zur Schwimmhalle eine rundliche Dame mit einem freundlichem Lächeln. Ich nicke kurz, sage „Hallo“, setze mich neben sie. Sie warte auf ihren Sohn, sagt sie. „Sie auch?“

Ich drehe den Kopf. “Hier wohne ich“, sage ich.

„Ach!“ Fragezeichenblick. „Was machen Sie hier?“

Ich schreibe, sage ich, ziehe meine Visitenkarte, frage, ob sie manchmal auch hier schwimme. Sie lacht, „Nein“, sie könne überhaupt nicht schwimmen. Sie komme aus Polen, früher habe man den Kindern sowas nicht beigebracht.

Polnische Lösung

„Und Sie?“ „

„Ja, ich würde gerne hier schwimmen, darf aber nicht, ich bin kein Vereinsmitglied“.

Die Polin zieht ihre Augenbrauen hoch.

„Ach, was?“ dreht sie den Kopf: „Zuerst tun, dann fragen und denken! So machen wir das in Pole.“ Das Wort “NEIN“ soll man nicht so ernst nehmen, wie die Deutschen, meint sie.

In Polen heiße „Nein“ „vielleicht“ oder „lass uns weiter verhandeln, spielen, überreden…“, meint sie und lacht.

Ich schmunzle.

In Bosnien ist „Nein“ in bestimmten Situationen sogar eine Höflichkeitsform, eine Art Gong für den Anfang eines Spiels, das Vorspiel eines Verspechens. Sagt ein Gast zum Beispiel „Nein“ dann will der dem Gastgeber Raum schaffen für dessen Überredenskunst und ihm die Möglichkeit geben, in allen Varianten auch verbal seine Gastfreundschaft zu demonstrieren.

„Nein“ ist nie das Ende eines Gesprächs wie in Übach, sondern der Auftakt!

Wie soll man das Übacher „Nein“ – echt, ehrlich, ernst – ins Polnische oder Bosnische übersetzten, oder umgekehrt, ohne Kriegserklärungen oder Hungernot zu verursachen?

“Nein ist nein“

Als ich am Anfang in Deutschland bei Freunden gefragt wurde, ob ich Hunger habe, habe ich sofort höflich „NEIN“ gesagt, obwohl das Gegenteil wahr war und dann vergeblich gewartet, dass man mich noch einmal fragt.

„Mit dem deutschen „NEIN“ ist nicht zu spaßen“ meint die Polin.

Jeden Dienstag und Donnerstag holt sie hier ihren Sohn ab. Er ist kräftig schüchtern, fünfzehn Jahre alt, Vereinsmitglied.

„Nächstes Mal gehen wir etwas trinken, solange die Jungs schwimmen“, sagt die Polin, meine erste Freundin in Übach, bevor sie geht.

Ich gehe in mein Zimmer und arbeite an meiner Kloster-Geschichte. Kurz vor Mitternacht sind meine Beine eingeschlafen und der Rücken ganz versteift. Ich gehe wie eine Mondsüchtige die Treppe hinunter, um mich zu strecken. Ins Wasser zu springen wäre natürlich noch besser.

Ich denke an meine Polin. „Zuerst tun, dann denken?“ Kurz rein und raus? Nur einmal? So wie beim Golfen? Einen Ball schlagen? NEIN!

Ich, gut integrierte Schreiberin, will keinen Ärger mit dem Herr B-ärger!

„Nein ist Nein“.

„Das Schwimmbad nur einmal anschauen?“ Das neugierige Kind in mir hört nicht auf, zu kämpfen und zu bohren. „Ich mag keine strengen Mütter“, sagt es.

„Das muss sein, Herr B-ärger! Sorry!“

Die Zarin der Nacht, ich, steige die Treppe munter hinunter.

Eben noch Gefangene in der kleinen Zelle jetzt Alien in dem großen leeren Haus im Halbdunkel, halte ich den Schlüssel in der Hand.

Vor der Eingangstür bewegt sich ein Schatten. Zuerst erschrecke ich. Oh, Gott. Ein Krimi in Übach? Ich zittere, komme aber näher. Noch zwei Schritte. Ich erkenne einen Mann. Sein Gesicht im Halbdunkeln, zerknittertes Bitten. Er kreist mit seinen Händen. Ich komme noch ein Stück näher.

Wer ist der Mann? Was möchte er hier um Mitternacht? Ich lächle verlegen, fühle mich aber hinter der dicken Glasscheibe sicher, gehe noch ein Schritt vor, breite die Hände aus, frage:

„Wat iss loss?“

Er gestikuliert mit den Händen, zeigt mit den beiden Zeigefingern auf seine Augen, sein Blick ist bettelnd, seine Hände sind zu einem Flehen, einem Gebet zusammengepresst als ob sie zusammengeklebt wären.

Zwischen mir und dem Mann steht die dicke Glasscheibe. Und der Siebenundzwanzig-Zahlen-Code.

Der Man umkreist noch einmal die Augen mit seinen Zeigefingern.

„Ach, Brille?“, versuche ich zu raten. Der Mann hat wohl seine Schwimmbrille im Schwimmbad vergessen? Das kann ich nur sicher erfahren, wenn ich die Tür aufmache.

Ich schaue auf die Uhr. Es ist vier Minuten nach Mitternacht.

Ich schüttele den Kopf. Sage NEIN!

Vier Buchstaben mächtig wie (s)ein Schicksal.

Komisch, diese Ernsthaftigkeit des Wortes. „Nein“ hart wie ein Schuss. Der Mann sackt verzweifelt in sich zusammen. Versucht es aber doch noch einmal. Wieder faltet er die beide Hände zusammen und fleht mich an. Also doch kein Deutscher Mann? Einer aus Polen vielleicht? Türke? Oder Italiener?

Ja. Nun sehe ich vor mir den Caritas-Spruch „Mitgefühl kennt keine Obergrenze!“ und öffne die Tür.

Oh, danke… Jaaaa, er habe seine Schwimmbrille im Schwimmbad liegen lassen, es sei seine neue, ganz teuere Markenbrille, Geschenk seiner Frau zu seinem 40ten.

„Sehr nett, vielen Dank“, sagt er.

Ich nicke kurz und spiele die Chefin des Ladens, marschiere vor ihm her, öffne ihm die Tür zum Schwimmbad und bleibe stehen. Der Pool, mein verbotenes Wasserparadies, liegt vor mir: lang, breit, ruhig, schön. Der Mann findet seinen Schatz genau da, wo er ihn liegen gelassen hatte, am Rande des Wasserbeckens, wo jetzt so schön der Mond hinein scheint.

Am nächsten Morgen, kurz vor meinem Abschied von Übach-Palenberg, klopfe ich beim Herr B-ärger noch mal an die Tür. Ich bedanke dafür, dass ich mich in dem großen Konferenzraum zwischendurch doch mit der ganzen Welt vernetzen durfte.

Ob ich eine halbe Stunde länger in meinem Zimmer bleiben könne, frage ich. Herr B-ärger guckt ernst:

„Nein!“ sagt er. „Punkt 11“. Das Zimmer müsse geputzt werden. Punkt.

„Punkt 11“ schiebe ich meinen Koffer hinter mir her, marschiere auf der leeren Übacher Straße im Rhythmus des Regens und des herrlichen neuen Übacher Rap: „Nein, Nein, Neeein! wir wollen kein Ärger, Herr B-ärger…