Tod in Euskirchen

5. Oktober 2017

In seinem Euskirchener Atelier in der Kölner Straße – hoch, chaotisch und kalt wie eine Kfz-Werkstadt – sitzt Rüdiger, graues, dichtes Haar, Bart, prägnante Wampe, an einem langen mit Katalogen und Zeitschriften voll beladenem Tisch und denkt nach. Vor ihm ein dampfender Blumenkohl, er beißt in ein Röschen und sein Gesicht verwandelt sich in ein gefrorenes Lächeln, das am liebsten weinen will.

Vierzig seiner Freunde aus der ganzen Welt, die bei ihm in dem Ausstellungsraum hinter dem Atelier im perfekt aufgeräumten Dreieckparadies aus Glas, eine Art Bühne für zeitgenössische Kunst, in den letzten 35 Jahren ausgestellt haben, seien inzwischen „weg“, sagt er.

„Wie weg? Wohin weg?“, frage ich, sein Gast, dem er sein Leben in den nächsten drei Tagen wie auf einem Teller serviert.

„Einfach weg! Nicht mehr unter uns… Alle tot!“

Tatorte: Amok im Gerichtsaal, Schüsse in der Kirche

„Alle tot“ seien auch die Opfer im Gerichtsaal um die Ecke gewesen, als ein Bus-Fahrer sein Urteil ’schuldig’ nicht annehmen konnte und eine Bombe gezündet hatte.

„Ein Ehedrama mit fatalen Folgen…“, meint Rüdiger, und zeigt mir als Erstes den „Tatort“, ein unscheinbares Gebäude aus Ziegel mit unebenen Fugen, ein paar Meter entfernt vor seinem Atelier.

Der Attentäter habe „auf einen Schlag“ seine Partnerin, den Richter, zwei Anwälte und drei weitere Opfer mit in den Todgerissen. Das habe damals ganz Deutschland erschüttert, erzählt Rüdiger.

Und dann noch der Anschlag in der Kirche ganz nah an seinem Atelier. Am hellichten Tag habe eine „verrückte, an Wahnvorstellungen leidende Polizistin“ eine „fromme unschuldige Frau“ vor dem Altar erschossen.

Die Schüsse klängen noch immer in seinen Ohren. Die Kirche musste neu geweiht werden.

„Oh, Gott…“, höre ich mich flüstern. Ich hoffe, aus Euskirchen heil zurück nach Hause zu kommen…

Kurdischer Hundertmeter

Ich verkrieche mich in mein Zimmer. Warum hängen in diesem Zimmer, das Rüdiger an Gäste wie mich vermietet, die Fotos seiner toten Eltern? Der Vater in Uniform, jung, dünn, selbstbewusstes Lächeln, blickt von einem großen Schwarzweißfoto neugierig auf mich und auf ein kleines verblasstes Foto mit einer pummeligen Frau in weißer Schürze hinab. Wohl Rüdigers Mutter.

Ich schreibe gegen die Angst bis ich Hunger bekomme.

Als es dunkelt, laufe ich die Fußgängerzone entlang, höre meine Schritte. Totenstille. Ich blicke auf die Uhr: 20.55. Von Weitem ertönen Männerstimmen. Junge Männer mit dunklem Haar und engen Jeans sprechen laut, lachen, gehen an mir vorbei. Ich schiebe die Hände noch tiefer in die Tasche. Ich will zurück in mein Zimmer, vielleicht noch schnell etwas in einem Supermarkt besorgen, schaue links, rechts, keine Ahnung, wo und ob irgendwas hier in der Provinzstadt noch offen hat. Noch ein Mann springt aus dem Haus, einer um die 40, er scheint nett zu sein. Ich frage ihn, ob er wisse, ob ein Supermarkt in der Nähe noch offen habe. Er überlegt kurz, „Ja, Netto“, meint er, 100 Meter von hier, er gehe auch in die Richtung, könne ihn mir zeigen.

Wo ich her komme, will er nach drei Schritten wissen. „Köln“, sage ich.

„Und original?“

„Sarajevo!!“

„Sarajevo? Bosnien?“, fragt er. „Ja“, sage ich.

Er aus der Türkei, Kurde, zwanzig Jahre Euskirchen.

Ich nicke.

„Gute Stadt!“ sagt er. „Euskirchen, seine Heimat!“ Ihn kenne jeder hier!

„Ja, aber ich sehe keinen ‚Netto’, keinen ‚Penny’ oder ‚Rewe’“.

„Gleich da“, meint mein Begleiter.

Wir laufen jetzt über den Marktplatz. Er will mit mir in eine Gasse abbiegen. Ich bleibe stehen.

„Penny? Netto? Rewe? Wo ist hier der Supermarkt?“, frage ich.

„Hundert Meter sind schon längst um! Oder haben sie vielleicht tausend Meter gemeint?“

„Hundert Meter, ja hundert“, sagt er.

Er rechne aber „ein bisschen anders…“

„Sehr nett… aber sie müssen mich wirklich nicht weiter begleiten…“, versuche ich ihn höflich los zu werden.

„Kein Problem“, sagt er, er gehe auch in die Richtung, mache abends ein paar Runden, damit er besser schlafen könne. Wenn ich etwas bräuchte, könne er mir gerne helfen, sein Kühlschrank sei voll.

„Nein, ich brauche nichts, Danke…“ sage ich und bleibe vor einer türkischen Imbissbude stehen, die noch geöffnet ist.

Lahmacun tropft

Der Kurde steht neben mir. Ich bestelle ein Lahmacun und drehe ihm demonstrativ den Rücken zu. Er entfernt sich zwei Schritte und fängt an, zu telefonieren. Ich ziehe auch mein Mobilephone aus der Tasche, tippe, checke meine Klicks im Internet, lächle sie an, sie steigen.

Ich scrolle über meinen kleinen Monitor, auf Youtube spielt ein Akkordeonspieler zwischen tanzenden Menschen. Vor mir steht mein Lahmacun in Alufolie gerollt. Mein Kurde ist weg.

„Gott sei Dank!“, denke ich mir und setze mich auf den Stuhl vor dem Imbiss und kaue das zähe Stück ganz langsam. Aus der Folie tropft es. Mein Nachbar, ein deutscher Mann mit einem rundem Bauch und Glatze, vor dem ein großer Teller Kebab mit Pommes steht und direkt daneben ein Tablett mit tanzenden, bunten Streifen liegt, gibt mir wortlos seine Serviette und isst weiter, mit der Gabel in der rechten Hand bohrt er im Kebab, mit der anderen tippt er auf das Tablet.

„Suppen Kirche“

Am nächsten Morgen schaut mich im Spiegel mein von Albträumen zerknittertes Gesicht an, die Sonne scheint; Rüdiger, mein freundlicher Gastgeber, will mir noch ein paar „verborgene Schätze“ seiner Stadt zeigen. Als Erstes bringt er mich in die „Suppenkirche“ der Evangelischen Gemeinde. Als ehrenamtlicher Mitarbeiter unterrichte er hier arabische Flüchtlinge in Deutsch. Er esse jeden Donnerstag hier in der Kirchenküche mit seinen Kollegen und den Hilfsbedürftigen der Stadt.

Die „Suppenkirche“ sei nicht nur für arme Leute gedacht, auch die einsamen Menschen, egal ob alt, jung, arm, krank, gesund, Frau oder Mann – alle seien willkommen, sagt Corinna Raitz von Freutz, eine höfliche Frau in den 40ern, die sich als Koordinatorin von drei weiteren Kirchenprojekten vorstellt, mich zum Essen einlädt und mir erzählt, dass sie sich gerade von ihrem adligen Mann trenne.

Im „Raum der Stille“, ein Stockwerk höher, fängt mein Magen an, die Suppe mit Wienerwurst zu schleudern, bevor ich versuche, in eine Meditation zu versinken. Plötzlich erscheint vor meinen Augen die verrückte Polizistin, die Amok in der Kirche wegen abgesetzten Tabletten für ihre Schilddrüse lief. Ich renne auf die Straße.

Straßenkunst

Mit dem blauen Golf von Rüdiger kurven wir um Figuren aus verwittertem Holz, die mitten im Kreisverkehr aufgestellt sind. Kunstwerke in verblassten Farben, ernste Gesichter, in Gedanken versunkene Passanten, apathische Blicke, eine Frau auf dem Fahrrad, vielleicht eine Kurierin mit schlechten Nachrichten?

Auf der Wiese gegenüber ein Windspiel, ein Kunststück aus tausend und einem fliegenden Auge mit dem Titel: „Augenblicke“ von einer gewissen „Frau Krieg“, die wie Rüdiger mir erklärt, ihren Namen abgegeben habe für einen „besseren“. „Frau Frieden“ heiße sie nun.

Diese Werke und auch ein großer runder Stein, das Kunstrück eines französischen Paares vor dem Euskirchener Gerichtssaal, dem Tatort, sei auch ein bisschen ihm zu verdanken und seinem Förderverein, der dieses Jahr 35-jähriges Jubiläum feiere, erzählt Rüdiger.

Vereinigt in den Tod

Wir fahren an der Zuckerfabrik mit dem penetranten Zuckerüben-Geruch vorbei und biegen auf eine Wiese ein. Rüdiger schaltet seinen Motor aus. Wir stehen vor einem Zaun, hinter dem sich ein kleiner, privater Friedhof versteckt, den angeblich nur Rüdiger und noch jemand anderes kenne. Ein paar Grabsteine mit verblasster jüdischen Schrift, am Boden ein paar frisch aufgestellte rote Plastikkerzenständer mit halb abgebrannten Kerzen.

„Die werden fast jeden Tag erneuert“, flüstert Rüdiger, obwohl das keine „jüdische Sitte“ sei.

Als junger Mann habe Rüdiger sich einen Juden als Freund oder Nachbar gewünscht. Er sei dabei immer traurig gewesen. Er müsse jeden Tag daran denken, was die Deutschen mit den Juden in Euskirchen gemacht haben. Ich schweige und fotografiere. Er fährt mich danach weiter durch die Siedlung. 800 Meter weiter erreichen wir den Hauptfriedhof; da müsse er mir „noch etwas sehr Spannendes unbedingt“ zeigen: Zwei Denkmäler, eines mit Wörtern in polnischer Sprache, das andere mit russischen, kyrillischen Buchstaben und einem großen roten Stern: eine Art Massengrab und Gedenkstätte für die gefallenen Soldaten und Zwangsarbeiter zwischen 1939 und 1945, erfahre ich.

Die Gedenkstätte habe er erst gestern entdeckt, als er seinen Schüler Mohammed dem einzigen, der zum Deutschunterricht gekommen sei, zu einem Spaziergang eingeladen habe, um die Stadt mit den „Augen eines Fremden“ neu zu entdecken.

Vor mir liegt ein weites Feld mit kleinen Kreuzen, auf dem grüne Rasen sprießen in regelmäßigen Abständen Mini-Denkmäler aus Beton. Auf jedem Kreuz stehen zwei Namen von gefallenen deutschen Soldaten aus den beiden Weltkriegen. Die Namen aller gefallenen Euskirchener Soldaten sind in die schwarzen Wänden der weißen Kapelle eingraviert.

Tod, unsere immer-wieder-wiederholte-sarkastische-Geschichte- unseres-Daseins-unserer-Vergänglichkeit- unsers Versagens-des-ewige-Suche- nach-Sinn- Frieden-Ruhe.

Rüdiger möchte nicht auf diesem Friedhof unter einem riesen Stein liegen, so wie er sich früher das einmal überlegt hatte. „Lieber unter einem Baum, namenlos“.

Mit Mohammed bei Juden

Mit Mohammed sei er gestern zu dem „eigentlichen“, offiziellen, zentralen jüdischen Friedhof auch gegangen, der, wie alle jüdischen Friedhöfe in Deutschland, außerhalb der Stadtgrenze liege. Dorthin gehe ich auch jetzt mit Rüdiger, meinem freundlichen, vom Tod besessenen Gastgeber.

Ein frisches Grab mit einem Davidstern überrascht ihn. Gestern sei das Grab noch nicht da gewesen, sagt er, sein Gesicht ist blass, er schaut in die Weite, er verstehe das nicht, er werde es nie verstehen können, sagt er.

„Was haben sie damals nur gemacht? Es gibt noch so viel Platz hier…“.

Synagoge, ein leerer Platz

Wieder in der Stadt. Ich bin inzwischen todmüde, mein Gastgeber bleibt zwischen zwei Häusern vor einer großen Lücke stehen. Ich verlangsame den Schritt:

Ob ich wisse, wo wir gerade ständen? fragt er. Ich sehe eine Tafel mit der Schrift:

„Auf diesem Platz stand die Synagoge unserer jüdischen Mitbürger…“.

Ich nicke, schweige, fotografiere und denke an Dragica, meine Tante aus Sarajevo, die mir die einzigen großen Puppen meines Kinderlebens geschenkt hatte.

Bevor sie meinen Onkel heiratete, hieß sie Greta Sternberg. Ihr Vater war ein reicher, jüdischer Industrieller aus Wien, der nach Sarajevo wegen seiner großen Liebe, ihrer Mutter, gekommen war.

Kurz vor der Besetzung Sarajevos durch die Nazis hat sie meinen Onkel geheiratet und den Namen gewechselt. Unter dem neuen Namen, dem Namen meiner Familie, haben sie und ihre zwei Neffen, die eine kroatische Familie in Dalmatien versteckt hatte, überlebt. Der Rest ihrer Familie ist in Jasenovac, dem kroatischen Konzentrationslager, ermordet worden.

Ihr Sohn, mein Lieblingsonkel, ist als Einziger während des Jugoslawienkrieges in Sarajevo geblieben und hat die belagerte Stadt mit seinem Sohn bis zum letzten Tag verteidigt.

Rüdiger versucht die Schriftzeichen mit meiner Hilfe zu entziffern. Als Elfjähriger sei er nach einer Vorführung des Films „Die Befreiung von Dachau“ mit Tränen aus der Schule nach Hause gerannt und habe seine Eltern angeschrien:

„Was habt ihr im Krieg gemacht? Wo seid ihr gewesen? Warum habt ihr das ganze zugelassen? Was genau war mit den KZ?“

Sein Vater sei rot im Gesicht geworden und die Mutter ganz still:

„Wir haben es nicht gewusst!“, haben sie zu ihm gesagt.

Ihm sei ihre Antwort peinlich gewesen, sagt er, er habe sich für sie geschämt, danach habe er ihnen kein Wort mehr geglaubt.

Rumänischer Tango

Am nächsten Tag wecken mich die Kinderstimmen aus der benachbarten Schule, in der Rüdiger als Kunstpädagoge bis zu seiner Pensionierung gearbeitet hat. Der penetrante Geruch der Zuckerrüben treibt mich aus dem Bett. In der Fußgängerzone suche ich ein nettes Café und stoße auf einen Akkordeonspieler mit einem grauen Hütchen und fröhlichen Lächeln.

Er spielt leicht, leidenschaftlich, humorvoll. Balkanblues, Balladen, Tango… Er tanzt, ich knipse. Er lächelt, ich suche nach kleinem Geld in der Tasche. Er steht auf, beugt sich vor, sagt, Musik sei sein Hobby, er spiele aus Spaß, auch ohne Geld. Er trifft jede Note, macht den Passanten Laune, sie belohnen ihn sofort. Einer in einem schmalen Anzug schmeißt einen Schein in die kleine Dose in Herzform. 20 Euro. Und verschwindet in der Masse.

Mein Akkordeonspieler zieht die Augenbrauen hoch. Sein Name sei Konstantin, sagt er und spielt weiter, jetzt seine eigene Improvisation. Er komme aus Bukarest, „sieben Jahre Deutschland“, erzählt er und spielt weiter. Er arbeite in Düren am Bahnhof, „helfe armen Leuten“. Es sei nur ein Ein-Euro-Job. Die Improvisation ist schön, leicht, rhythmisch.

Nach noch zwei weiteren improvisierten Melodien schaut der fröhliche Rumäne auf die Uhr, packt sein Akkordeon ein, klappt den Sitz mit den drei Beinen zusammen und steckt die Dose in Herzform in die Jackentasche und geht.

„Ordnungsamtsvorschriften!“, sagt er zwinkernd und verschwindet um die Ecke. Und spielt dort sofort weiter.

Video-Kunst der Inklusion

Ich marschiere in Richtung des neuen Stadtmuseums von Euskirchen. Das hochsubventionierte Kulturhaus, in dem nur etablierte Künstler ausstellen dürfen – modern, grau, kalt – wirkt zwischen den älteren Gebäuden aus der Gründerzeit wie ein einsamer im Hinterhof versteckter Stern. Wenige Exponate der Basis-Ausstellung erzählen auf drei Etagen in weniger Strichen die lange Geschichte der Stadt Euskirchen: die große Stadt-Mauer, von der ein Teil in das Museum eingebaut ist, die Industrialisierung, Weberei und die beiden Weltkriege.

Die Videoinstallationen im Museum klemmen noch wie die automatische Eingangstür, die sich nach meinem Klingeln nicht öffnen will. Heike Lützenkirchen, die neue Direktorin muss höchstpersönlich aus der 2. Etage hinabsteigen und die Metalltür eigenhändig öffnen.

Ich habe das Gefühl, in einem ungünstigen Moment gekommen zu sein. Der Videokünstler Rolf A. Kluenter steckt noch mitten in der Arbeit. Er bastelt an seiner neuen Ausstellung “Puls-Stadt-da-pocht-ein-Herz“. Die Direktorin erzählt mir leise im Stehen am offenen Fenster, dass der Künstler, „Beuys-Schüler und in der Eifel geboren“, am Euskirchener Bahnhof ein Jahr lang mit Autisten, Down-Syndrom-Kindern und anderen Bewohnern des betreuten Wohnens in Euskirchen eine „Art Inklusionsprojekt“ gemacht habe.

Flüchtlingsbaby & Mutterbrüste

Kurz vor meiner Abreise aus Euskirchen, klingele ich wieder bei Rüdiger an der Ateliertür. Ich will mehr von ihm und seinem Kunstsalon erfahren.

Warum wohnt er in der kalten, überdimensionierten Werkstatt mit vielen übereinander gestapelten Teppichen? In einem Atelier, wie er das nennt, das er als sein Büro, als seine Küche, sein Esszimmer, seine Bibliothek, sein Archiv und manchmal, wenn die Gäste kommen, auch als sein Schlafzimmer benutzt?

Geboren wurde Rüdiger A. Westphal 1944 in Ostpreußen. Zwischen Posen und Danzig habe er als Flüchtlingsbaby, alle „Strapazen des Krieges“, Kälte, Hunger, Bomben, Flucht überlebt.

„Halbtot!“.

Nur „dank dem Mut und Klugheit seiner Mutter“ sei er überhaupt hier. Sie habe ihn – „damals ein hungriger Wurm“ – zwischen ihren Brüsten versteckt. Eine nette niedersächsischen Familie, die seine verzweifelte Mutter in einer eisigen Nacht aufgenommen habe, habe ihn, das „blaue Stück Eis“, sofort in warmes Wasser eingetaucht und so zurück ins Leben geholt.

Seine Familie habe nach dem Krieg eine neue Bleibe in Wilhelmshaven zugewiesen bekommen, aber da habe er sich immer als Flüchtling gefühlt.

„Nie dazugehörig“.

Das sei heute noch so.

„Schmutzige Wäsche“

Rüdiger sei froh, wieder alleine zu leben, sagt er. Er kümmere sich ein bisschen um die Enkelin seiner Ex, einer Russin aus Petersburg, die vor 13 Jahren zu ihm mit ihrer siebenjährigen Tochter gezogen sei. Das Kind, das ohne Vater aufwuchs, sei nicht schuldig und solle nicht das gleiche Schicksal erleiden wie ihre Mutter, seine Ex.

Seine russische Stieftochter habe nun auch ein Kind bekommen, das sie ohne Vater auf die Welt gebracht habe.

„Das Leben ist ein unendliches Wiederholen, eine sehr schlechte Kopie der Kopie“.

Ihn, „den Überlebenden aller Krisen“, interessiere heute nur noch die Kunst. Die Originale. Auf seinem Tisch im Atelier liegt ein dickes Din-A-4 Buch mit beigen, groben Blättern, voll gefüllt mit Danksagungen und Widmungen, Zeichnungen und Farben, eine Installation an sich. Auch an den Wänden seiner Wohnung, sogar im Badezimmer und auf der Toilette hängen die Kunstwerke seiner Künstlerfreunde aus der ganzen Welt. Die meisten von ihnen seien jetzt „unter der Erde“, wiederholt er mit gedämpfter Stimme.

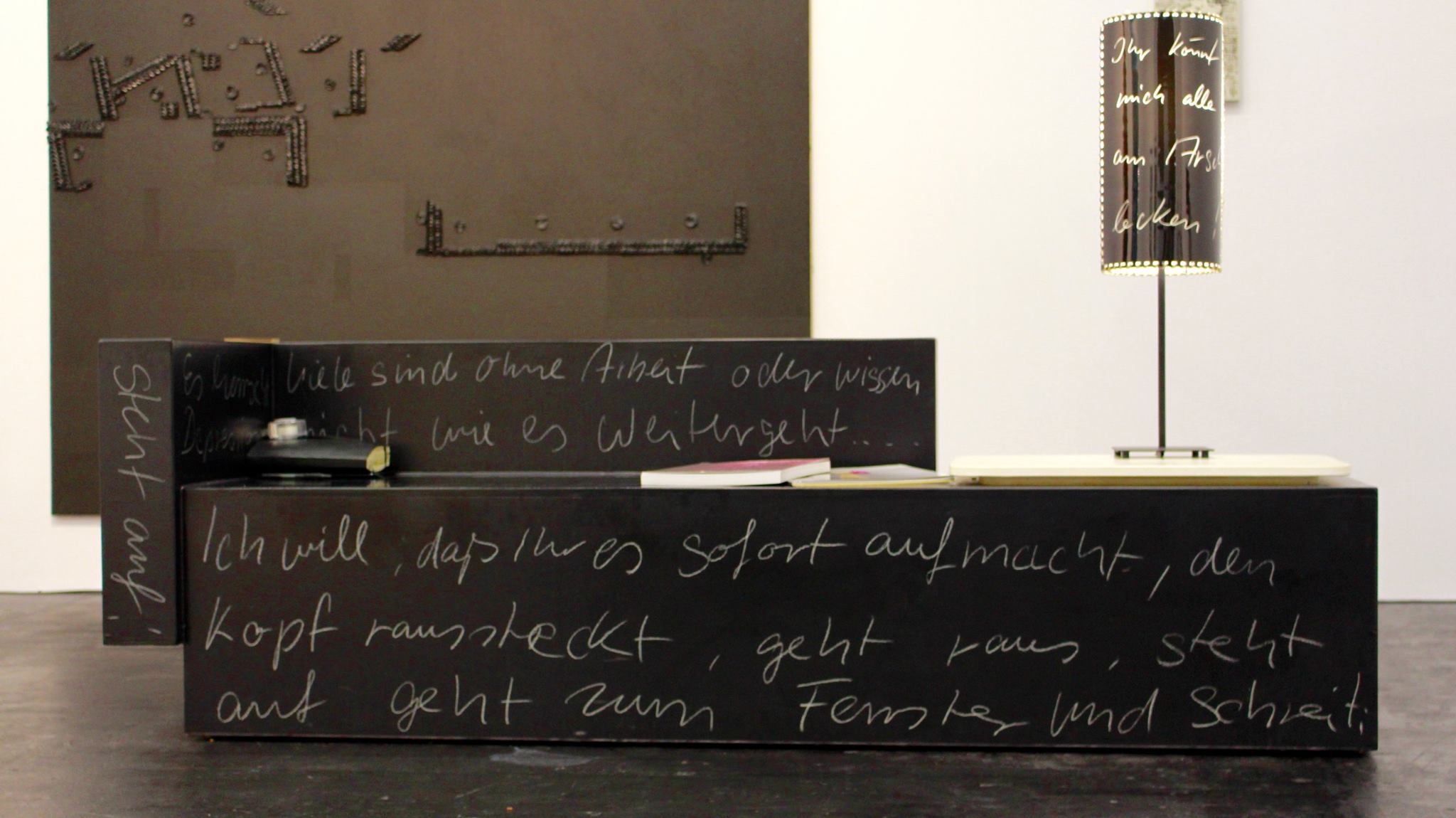

Nun sei auch er müde. Als er mit seinen Künstlerfreunden aus der Eifel 1982 sein FzKKE , den „Förderkreis zeitgenössischer Kunst Kreis Euskirchen, e.V“, eröffnet habe – „eine Art Kunstsalon“, wollte er nicht nur Künstler aus der ganzen Welt zum Spielen, Experimentieren, Fantasieren verführen, sondern auch die Euskirchener und die Ämter begeistern. Leider sei sein Verein „das Stiefkind der Stadt“ geworden, habe viele Neider und wenige Unterstützer. Alle diese Jahre habe er alleine das „zarte Kind“ gefüttert und Künstler von „überall her einfliegen lassen“. Sie konnten bei ihm wohnen, essen und Kunst machen.

Gerade stellt bei ihm ein Franzose aus. Die Ausstellung heißt: „ Schmutzige Wäsche“ . Die Presse sei dieses Mal erst gar nicht gekommen und nehme das wohl nicht ernst. Darüber müsse man sich nicht wundern, sagt er resigniert. Jeder habe zu Hause genug eigene schmutzige Wäsche…